如何在MySQL中实现时间索引和表级时间点恢复?

- 行业动态

- 2024-09-03

- 9

FLASHBACK 命令来执行表级时间点恢复。

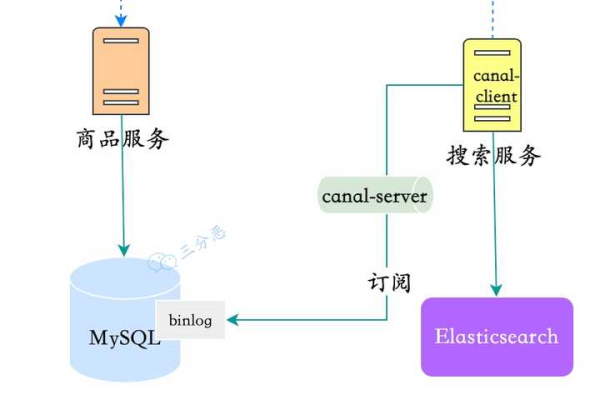

在MySQL中,时间点恢复是一个高级技术,它允许数据库管理员将数据库恢复到之前某个特定时间点的状态,这种能力特别重要,尤其是在发生数据误删除、错误更新、或是系统故障等情况时,本文将深入探讨如何利用MySQL的二进制日志(Binary Log)实现表级的时间点恢复,并介绍相关步骤和考虑因素。

准备阶段

进行时间点恢复之前,需要确保已经采取了一些预备措施来支持这一操作,必须确保MySQL配置文件中启用了二进制日志功能,二进制日志记录了所有更改数据库数据的查询事件,是实现时间点恢复的关键。

1. 开启二进制日志

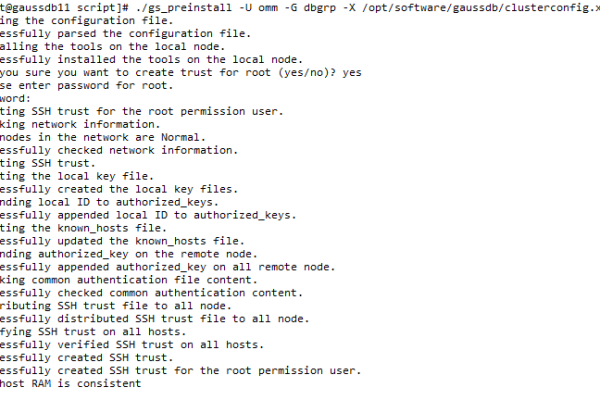

配置方法:在MySQL配置文件(my.cnf/my.ini)中添加以下行:

“`ini

[mysqld]

log_bin = /path/to/your/mysqlbin.log

server_id = some_unique_server_id

“`

其中log_bin指定了二进制日志文件的路径,而server_id则为每个MySQL服务器实例分配了一个唯一的标识符。

重启服务:修改配置后,需要重启MySQL服务以使设置生效。

2. 定期备份

备份工具:使用mysqldump或mysqlpump工具定期进行全量备份,这些工具可以创建数据库的物理拷贝,为可能的恢复提供基础。

备份策略:确定合适的备份频率和时间,这取决于数据的变更频率和业务需求。

执行时间点恢复

进行时间点恢复涉及多个步骤,从确定恢复的时间点到实际执行恢复操作。

确定恢复时间点

查看二进制日志:通过SHOW BINARY LOGS;命令查看可用的二进制日志文件。

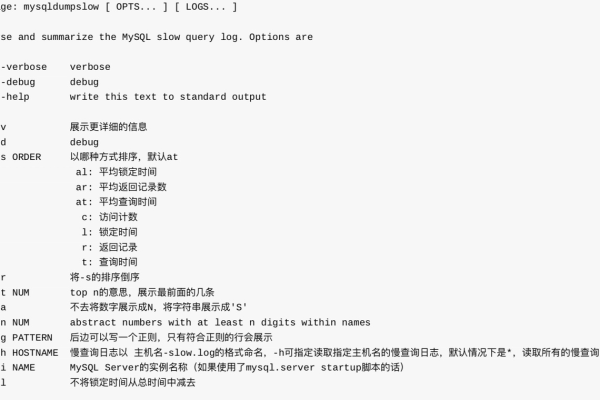

定位事件:使用mysqlbinlog工具解析二进制日志,找到需要恢复到的时间点前的最新位置。

开始恢复过程

数据备份:在进行任何恢复操作前,应该先对当前数据库进行完整备份,以防止恢复过程中的任何意外导致更多数据丢失。

恢复操作:利用mysqlbinlog工具和startposition及stopposition参数,来指定恢复的起始和结束位置,从而将数据库状态恢复到选定的时间点。

关键考虑因素

在实施时间点恢复时,需要考虑以下几个关键点以确保成功:

访问权限:确保有足够的权限去读取二进制日志和执行恢复操作。

空间要求:恢复过程可能需要大量的磁盘空间,确保有足够的空间可用。

性能影响:在大型数据库上执行时间点恢复可能会影响生产环境的性能,因此建议在低峰时段进行。

优化和自动化

为了提高效率和减少人为错误,可以考虑以下优化措施:

自动化脚本:编写脚本自动化恢复过程,减少手动干预并降低错误概率。

监控和警报:设置监控系统来追踪数据库状态,一旦发现问题立即启动警报和恢复流程。

相关FAQs

如何在不停机的情况下进行时间点恢复?

在生产环境中进行时间点恢复时,可以使用复制机制中的主从结构,首先将从服务器(Slave)与主服务器(Master)同步至最近的一致状态,然后在从服务器上执行时间点恢复,确认数据正确无误后,再将写操作切换到从服务器,这样可以避免在恢复期间停止服务。

时间点恢复有哪些风险和限制?

时间点恢复主要的风险包括数据丢失和服务中断,如果恢复操作不当,可能导致在恢复点之后的数据丢失,恢复过程可能需要暂停数据库服务,影响正常业务,频繁的大规模数据恢复操作可能对硬盘造成较大负担,增加硬件故障的风险。

通过上述讨论可以看出,MySQL中基于时间点的恢复虽然是一个复杂过程,但通过合理规划和谨慎操作,可以有效解决数据损失问题,重要的是要充分准备,包括开启必要的日志记录功能和定期备份,同时注意操作的细节和可能的风险,以确保恢复的成功和数据的安全。