存储设备系统

- 行业动态

- 2025-01-31

- 4

存储设备系统是计算机中用于保存和管理数据、程序等信息的重要组成部分,它由存放程序和数据的各种存储设备、控制部件及管理信息调度的设备(硬件)和算法(软件)所组成,为计算机提供写入和读出计算机工作需要的信息的能力,实现计算机的信息记忆功能。

存储设备的分类

1、按存储介质分类:

半导体存储器:如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)等,具有速度快、体积小等优点,常用于计算机的主存储器。

磁表面存储器:如磁盘、磁带等,通过磁头在磁表面上读写数据来实现信息的存储和检索,存储容量大,但读写速度相对较慢。

光存储器:如光盘,利用激光在光盘上进行数据的读写,具有大容量、高可靠性等特点。

2、按存储方式分类:

随机存取存储器(RAM):可以随时从任意位置读取或写入数据,常用于计算机的主存储器。

只读存储器(ROM):只能读取预先存储的数据,不能修改,常用于存储计算机的基本输入输出系统(BIOS)等固定程序。

顺序存取存储器:如磁带,只能按顺序依次访问数据,常用于数据备份和归档。

3、按存储系统网络构架分类:

直连式存储(DAS):将存储设备直接连接到一台计算机上,结构简单,成本较低,但扩展性较差。

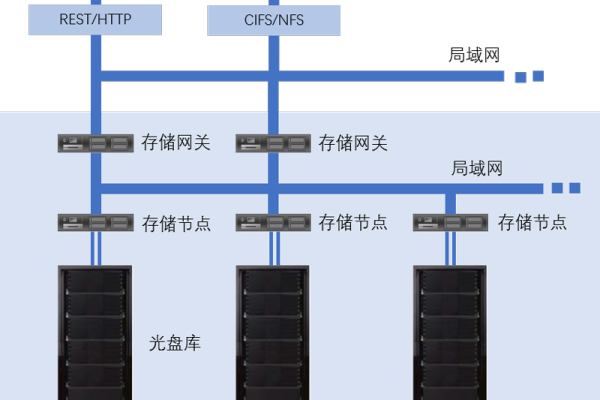

网络附加存储(NAS):通过网络连接的存储设备,用户可以通过网络访问存储设备上的数据,具有良好的可扩展性和共享性。

存储区域网络(SAN):采用光纤通道等高速传输技术连接存储设备和服务器,提供高性能的数据存储和访问服务。

存储系统的层次结构

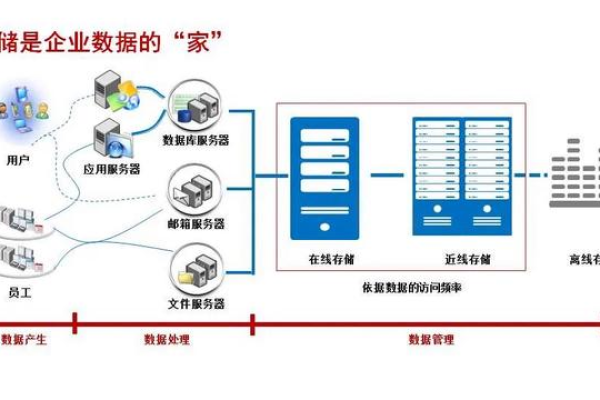

现代计算机存储系统通常采用多级存储体系结构,以平衡存储容量、存取速度和成本之间的关系,这种层次结构通常包括以下几层:

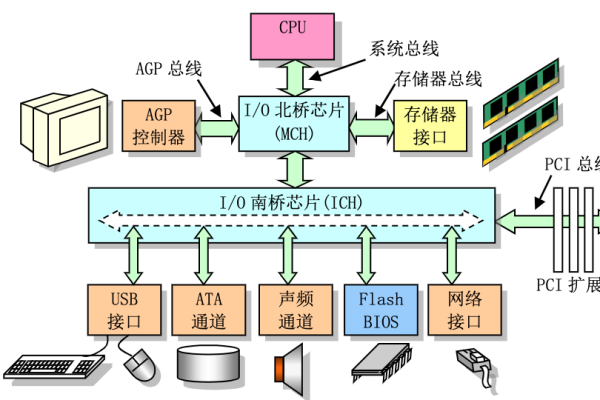

1、高速缓冲存储器(Cache):位于CPU与主存储器之间,是一种高速小容量存储器,用于存储CPU最近访问的数据和指令,以减少CPU对主存的访问次数,提高计算机系统的整体性能。

2、主存储器(Main Memory):计算机中的主要工作存储器,用于存放CPU当前正在执行的程序和数据,主存储器通常由半导体存储器构成,具有容量适中、存取速度较快的特点。

3、辅助存储器(Auxiliary Memory):用于长期存放大量程序和数据的设备,其存储容量远大于主存储器但存取速度较慢,辅助存储器通常包括硬盘、光盘、磁带和移动存储器等类型。

4、离线存储器:如磁带库、光盘库等,用于长期保存大量不常用的数据。

存储系统的性能指标

1、存储容量:指存储系统能够存储的数据量,通常以字节为单位表示,存储容量越大,能够存储的数据就越多。

2、存取速度:指从存储系统中读取或写入数据的速度,通常以每秒传输的字节数为单位表示,存取速度越快,计算机系统的性能就越高。

3、可靠性:指存储系统在长时间运行过程中保持数据完整性和可用性的能力,可靠性越高,数据丢失的风险就越小。

4、可扩展性:指存储系统在不停机的情况下增加存储容量或提高性能的能力,可扩展性越好,就越容易满足不断增长的存储需求。

存储系统的管理与优化

1、存储设备的选择:在选择存储设备时需要考虑其存储容量、存取速度、成本以及可靠性等因素,不同的应用场景对存储设备的需求也不同,因此需要根据实际情况进行选择和配置。

2、存储配置:包括存储设备的物理布局、连接方式以及数据组织方式等方面,合理的存储配置可以提高存储系统的性能和可靠性。

3、存储策略:包括数据备份与恢复、数据压缩与解压缩、数据迁移与归档等方面,通过制定合理的存储策略可以确保数据的安全性和完整性,并降低存储成本。

FAQs

1、问:什么是存储系统的局部性原理?

答:局部性原理是指程序在执行时呈现出局部性规律,即在一段时间内,整个程序的执行集中于程序中的某一部分,相应地,对这部分数据的访问也必然是高度集中的,这种局部性又表现为两个方面:时间局部性和空间局部性,时间局部性是指如果一个数据被访问过,那么在不久的将来它很可能还会被再次访问;空间局部性是指一旦程序访问了某个存储单元,其附近的存储单元“很快”就会被访问。

2、问:为什么现代计算机系统要采用多级存储体系结构?

答:现代计算机系统采用多级存储体系结构是为了平衡存储容量、存取速度和成本之间的关系,通过在不同层次的存储器中存储不同类型的数据,可以根据数据的访问频率和需求,将数据存储在适当的存储级别中,从而提高计算机的效率和性能。