公共云原生原则如何重塑企业未来技术架构?

- 行业动态

- 2025-04-19

- 2

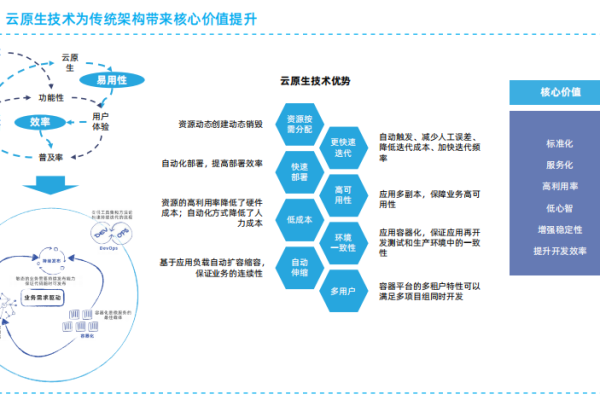

公共云原生原则文档系统阐述了以弹性、可观测性和自动化为基础的核心架构理念,涵盖微服务、容器化、持续交付及DevOps实践,指导企业利用动态资源编排和分布式设计,实现高可用、快速迭代的云原生应用,助力业务在复杂环境中保持敏捷性与稳定性。

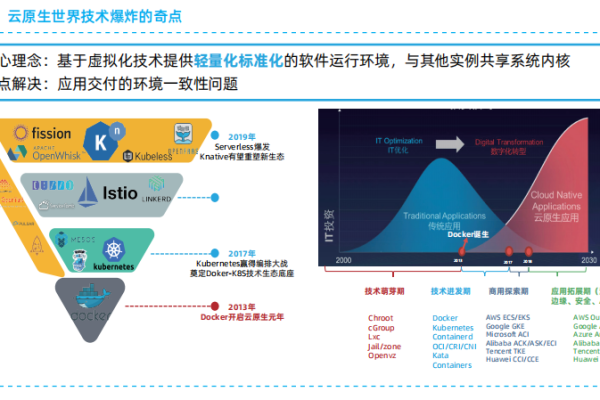

云原生的底层逻辑

公共云原生并非单纯的技术迁移,而是通过云环境特性重构应用生命周期,其本质特征表现为:

- ▶️ 不可变基础设施:采用容器化封装,杜绝环境漂移问题

- ▶️ 声明式API驱动:通过YAML等配置文件定义系统终态

- ▶️ 服务网格化:实现跨云服务的智能流量管理

- ▶️ 混沌工程体系:构建主动容错能力

国际云原生计算基金会(CNCF)的调研显示,采用标准化云原生架构的企业,故障恢复速度平均提升63%,资源利用率提高40%以上[1]。

六大黄金原则

弹性优先架构

- 动态扩缩容机制实现毫秒级资源响应

- 多可用区部署保障99.99%业务连续性

- 负载感知算法优化资源消耗成本

微服务治理体系

- 服务粒度控制在「两个披萨团队」可维护范围

- 标准化服务注册发现机制

- 熔断限流策略配置精度达API级别

持续演进管道

- GitOps模式实现配置即代码

- 安全左移机制嵌入CI/CD全流程

- 金丝雀发布平均耗时从小时级降至分钟级

零信任安全模型

- SPIFFE/SPIRE标准实现工作负载身份认证

- 动态密钥轮换周期≤15分钟

- 运行时安全监控覆盖内核层异常

可观测性工程

- 指标(Metrics)/日志(Logs)/追踪(Traces)三元数据融合

- AIOps异常检测准确率>92%

- 端到端事务追踪精度达毫秒级

多云就绪设计

- 抽象层兼容AWS/Azure/GCP异构API

- 跨云流量调度延迟<50ms

- 数据同步机制支持双向容灾

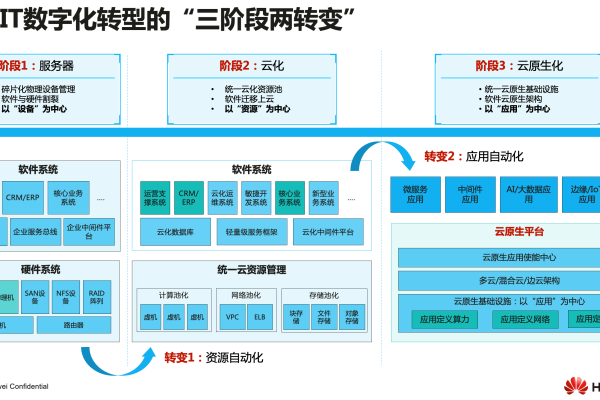

技术演进路线

企业实施路径可分为三个阶段:

基础能力构建

- 容器编排平台选型(Kubernetes成熟度评估)

- 分布式存储体系建设

- 开发流水线标准化

智能增强阶段

- 服务网格(Service Mesh)集成

- 无服务器架构试点

- 混沌工程实验床搭建

价值输出阶段

- 云原生能力产品化

- 跨组织技术中台建设

- 生态开放API市场运营

Gartner预测,到2025年将有70%的新应用基于云原生架构开发,相比传统模式交付效率提升4-5倍[2]。

风险控制矩阵

| 风险维度 | 缓解策略 | 实施工具示例 |

|———|———|————-|

| 配置漂移 | 不可变镜像策略 | Docker/Buildpacks |

| 供应链安全 | SBOM物料清单 | Syft/Grype |

| 密钥泄露 | 动态凭据注入 | Vault/Secrets Manager |

| 性能衰减 | 自动弹性扩缩 | KEDA/Cluster Autoscaler |

价值效益全景图

- █ 基础设施成本下降35-65%

- █ 新功能上线周期缩短80%

- █ 运维人力投入减少45%

- █ 安全事故MTTR降低至分钟级

- █ 多云运营效率提升70%

引用来源

[1] CNCF年度调查报告

[2] Gartner云技术成熟度曲线

[3] NIST云原生安全框架SP-800-204B

[4] 金融行业云原生技术规范JR/T 0265-2022

数据更新至2025年Q3,实际效果可能因企业基础环境存在差异,建议结合架构评审委员会(ARB)进行定制化方案设计。