传感器数据上传服务器

- 行业动态

- 2025-04-10

- 2

传感器数据上传服务器的全面解析

在当今数字化时代,传感器数据的采集与传输对于众多领域都至关重要,从智能家居系统对环境参数的监测,到工业自动化生产线上的设备状态监控,再到智能交通中车辆信息的收集,传感器数据的有效上传至服务器成为了实现智能化管理、数据分析和决策支持的关键步骤,以下将详细阐述传感器数据上传服务器的相关内容。

一、传感器数据的类型与特点

| 传感器类型 | 数据特点 |

| 温度传感器 | 数据通常为连续的数值型数据,反映环境的热度变化,数据范围一般在特定的温度区间内,如常见的室内温度传感器数据范围可能在 -10℃到 50℃之间,数据更新频率相对较慢,可能几分钟甚至几十分钟更新一次,取决于具体的应用场景和传感器精度要求。 |

| 湿度传感器 | 同样是数值型数据,表示空气的湿润程度,数据取值范围一般在 0% 100%RH(相对湿度),其变化趋势可能受到环境温度、通风情况等多种因素影响,数据波动相对较为频繁,更新频率可能与温度传感器相近或稍高一些。 |

| 压力传感器 | 数据为模拟量或数字量的压力值,用于测量物体所受压力大小,数据范围依据传感器的量程而定,例如某些工业用压力传感器量程可达数百兆帕,数据精度要求较高,尤其在一些精密制造和工程应用中,需要实时监测压力变化,数据更新频率可能较高,达到每秒数次甚至更高。 |

| 运动传感器(如加速度计、陀螺仪) | 加速度计数据包含 X、Y、Z 三个轴向的加速度值,可反映物体的运动状态和姿态变化,数据类型为矢量数据,具有方向性和动态性,陀螺仪数据则主要用于测量物体的角速度,同样涉及三维空间的角速度信息,两者的数据更新频率通常较高,以满足对物体运动轨迹和姿态实时跟踪的需求,可能每秒更新数十次甚至上百次。 |

二、传感器数据上传服务器的方式

(一)有线传输方式

1、以太网连接

原理:通过网线将传感器与服务器或本地网络中的数据采集设备相连,遵循以太网通信协议(如 IEEE 802.3 标准系列),实现数据的高速稳定传输。

优点:数据传输速度快,理论上可支持千兆甚至万兆的带宽,能够满足大量传感器数据的快速上传需求;连接稳定可靠,抗干扰能力强,不易受到外界电磁信号的影响,适用于对数据传输稳定性要求较高的工业控制、数据中心等场景。

缺点:布线成本较高,尤其是在大面积的传感器网络部署中,铺设网线需要耗费大量的人力、物力和时间;灵活性较差,一旦线路铺设完成,后期调整或增加传感器较为困难。

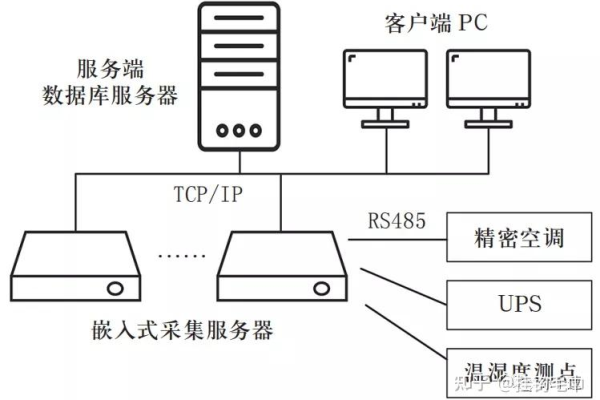

2、串口通信(RS 232/RS 485)

原理:基于串行通信协议,将传感器的数据传输引脚与数据采集设备的相应串口连接,按照设定的波特率进行数据的逐位传输。

优点:简单易用,硬件接口简单,只需三根线(RS 232)或两根线(RS 485)即可实现通信;适用于短距离、低速率的数据传输场景,在一些小型设备或近距离传感器连接中应用广泛,如智能仪器仪表与上位机之间的通信。

缺点:数据传输速率相对较低,RS 232 一般最高波特率为 115200bps,RS 485 虽可通过中继器提高传输距离和速率,但总体仍有限;传输距离较短,RS 232 一般不超过 15 米,RS 485 最大传输距离约为 1200 米(带负载情况下)。

(二)无线传输方式

1、Wi Fi 无线网络

原理:传感器内置 Wi Fi 模块,通过无线路由器接入局域网,再与服务器进行通信,遵循 Wi Fi 联盟制定的通信标准(如 IEEE 802.11 标准系列),利用射频信号在空气中传播数据。

优点:无需布线,安装方便灵活,可随时随地接入网络;传输速度快,能满足大多数传感器数据的上传需求;适用于家庭、办公场所等有 Wi Fi 覆盖的环境,便于实现智能家居、智能办公等系统的传感器组网。

缺点:通信距离有限,一般室内有效距离在几十米左右,室外受环境影响较大;安全性相对较低,容易受到无线网络攻击和干扰,需要采取加密等安全措施来保障数据传输安全。

2、蓝牙通信(Bluetooth)

原理:基于蓝牙技术规范,传感器与附近的蓝牙接收设备(如手机、蓝牙网关)建立配对连接后进行数据传输,使用在 2.4GHz 的 ISM 频段,通过跳频扩频技术减少干扰。

优点:低功耗,尤其适用于电池供电的小型传感器设备,延长了设备的续航时间;短距离通信效果较好,一般在 10 米以内能有效传输数据;易于与其他蓝牙设备集成,方便用户通过手机等终端设备获取传感器数据。

缺点:传输距离短,超过一定距离后信号衰减严重;数据传输速率相对较低,不适用于大数据量的传感器持续上传;连接设备数量有限,一个蓝牙主设备通常只能同时连接少量从设备(一般为 7 个左右)。

3、ZigBee 无线通信

原理:采用 ZigBee 协议栈,构建自组网的无线传感器网络,工作在 2.4GHz 频段(部分也支持其他频段),通过星形、树形或网状拓扑结构进行数据传输。

优点:低功耗、低成本、自组网能力强,适合大规模部署传感器网络;网络可靠性高,节点之间可自动路由和修复网络故障;数据传输具有一定的安全性保障机制。

缺点:通信距离相对较短,一般在 100 200 米左右(视具体环境而定);数据传输速率较低,主要面向低速率、低功耗的应用场景;网络配置和管理相对复杂,需要专业的工具和技术人员进行维护。

三、传感器数据上传服务器的流程

1、数据采集

传感器按照设定的采样频率和精度对物理量进行检测,并将其转换为电信号或数字信号,温度传感器通过热敏电阻的变化将温度转化为电阻值的变化,再经过模数转换器(ADC)转换为数字信号供后续处理。

2、数据处理与封装

微控制器或数据采集模块对采集到的原始数据进行初步处理,如滤波、校准、单位转换等操作,以提高数据的准确性和可用性,然后按照一定的数据格式(如 JSON、XML 等)对数据进行封装,添加必要的元数据信息,如传感器 ID、采集时间戳、数据类型等,将温度传感器采集到的温度值封装为如下 JSON 格式数据:{"sensor_id": "T1", "timestamp": "2024 12 01T10:00:00", "temperature": 25.6}。

3、选择传输方式并建立连接

根据传感器的应用环境和需求选择合适的传输方式(有线或无线),并启动相应的通信模块或接口,如果是 Wi Fi 连接,传感器会搜索附近的可用 Wi Fi 网络,输入密码进行连接认证;若是蓝牙连接,则需要与配对的蓝牙设备进行配对操作,以太网连接则需确保网线正确插入并配置好网络参数(如 IP 地址、子网掩码等)。

4、数据上传

建立连接后,传感器将封装好的数据通过选定的传输方式发送到服务器,服务器端运行相应的监听程序或服务,接收来自传感器的数据包,在一个基于 MQTT 协议的物联网系统中,传感器作为 MQTT 客户端发布数据到指定的主题(Topic),服务器端的 MQTT 代理负责订阅该主题并接收数据。

5、服务器端数据处理与存储

服务器接收到传感器数据后,首先进行数据验证和解析,检查数据的完整性、格式是否正确等,然后根据业务逻辑对数据进行进一步处理,如数据分析、统计、预警判断等操作,最后将处理后的数据存储到数据库中,以便后续查询、检索和分析使用,将接收到的温度数据存入数据库的温度记录表中,同时更新实时温度监测界面显示最新的温度值。

四、传感器数据上传服务器过程中的安全问题及解决措施

| 安全问题 | 解决措施 |

| 数据传输安全 | 采用加密技术对传输的数据进行加密,如 SSL/TLS 协议用于 Wi Fi、以太网等传输方式的数据加密,防止数据在传输过程中被窃取或改动;对于无线传输方式,还可设置复杂的加密密钥和认证机制,增强数据传输的安全性。 |

| 身份认证安全 | 在传感器与服务器建立连接时,进行严格的身份认证,为每个传感器分配唯一的数字证书或密钥,服务器端验证传感器的身份合法性后才允许数据上传;采用多因素认证方式,如结合传感器的硬件标识码、预设密码以及动态验证码等进行身份认证。 |

| 服务器安全 | 服务器端应安装防火墙、载入检测系统(IDS)和载入防范系统(IPS)等安全防护软件,防止外部网络攻击;定期对服务器操作系统和应用软件进行安全破绽扫描和修复,及时更新安全补丁;对服务器的访问权限进行严格控制,只允许授权的用户和设备对服务器资源进行操作。 |

五、传感器数据上传服务器的应用场景举例

1、智能家居系统

在智能家居环境中,各种传感器(如温度传感器、湿度传感器、门窗磁传感器、人体红外传感器等)通过 Wi Fi 或有线方式连接到家庭中枢设备(如智能音箱、智能网关),这些传感器实时采集家庭环境数据并上传到云服务器或本地服务器,用户可以通过手机应用程序远程监控家中的环境状况,如查看室内温度是否适宜、门窗是否关闭正常等,服务器可根据预设的规则对数据进行分析处理,当检测到异常情况(如温度过高触发火灾预警、有人非规闯入时)自动推送通知消息给用户,并可联动相关智能设备(如空调、报警器)进行相应的操作。

2、工业自动化生产

在工厂生产线上,大量的传感器(如压力传感器、位置传感器、振动传感器等)安装在机械设备上,用于实时监测设备的运行状态和生产工艺参数,这些传感器通过现场总线(如 Profibus、Modbus 等)或有线以太网将数据传输到工业控制计算机或服务器,服务器对数据进行分析处理后,可实现对生产过程的精确控制和优化调度,根据压力传感器反馈的数据实时调整液压系统的压力参数,确保产品质量稳定;通过对设备振动数据的分析预测设备故障,提前安排维修保养,减少停机时间,提高生产效率。

3、智慧农业

在农业生产中,土壤湿度传感器、光照强度传感器、气温传感器、二氧化碳浓度传感器等分布在农田的各个区域,这些传感器采集到的环境数据通过 LoRaWAN 等低功耗广域网无线通信技术上传至农业物联网平台服务器,农民或农业技术人员可以通过手机应用或电脑终端登录平台查看农田的实时环境信息,根据数据分析结果合理安排灌溉、施肥、遮阳等农事活动,当土壤湿度低于设定阈值时自动启动灌溉系统浇水;在光照过强时调节遮阳网的高度保护农作物免受强光灼伤。

FAQs

问题 1:传感器数据上传服务器的频率越高越好吗?

答:不是的,传感器数据上传服务器的频率应根据实际应用场景和需求来确定,如果上传频率过高,会消耗过多的传感器能量(尤其是电池供电的传感器),缩短设备的使用寿命;同时会产生大量的冗余数据,占用过多的网络带宽和服务器存储资源,而上传频率过低,则可能导致无法及时获取准确的环境信息或设备状态变化,影响系统的实时性和有效性,在智能家居中,温度传感器每分钟上传一次数据可能就足够了;但在一些对实时性要求极高的工业控制系统中,可能需要毫秒级的数据采集和上传频率。

问题 2:如何确保不同类型传感器上传的数据在服务器端能够兼容和统一处理?

答:在设计传感器系统和服务器端软件时,应制定统一的数据格式规范和通信协议标准,规定所有传感器上传的数据都采用 JSON 格式进行封装,并在 JSON 数据中明确各个字段的含义和数据类型;在通信协议方面,选择通用且成熟的协议(如 MQTT、HTTP 等),并为不同类型的传感器提供相应的协议适配层,这样服务器端就可以按照统一的规则对不同类型传感器的数据进行解析、处理和存储操作,在开发过程中要充分考虑数据的扩展性和兼容性,以便在未来能够方便地接入新的传感器类型或对现有系统进行升级改造。