如何高效优化存储所用代码?

- 行业动态

- 2025-04-16

- 2

存储编码是数据在计算机中表示和存储的标准化格式,通过二进制、ASCII或Unicode等方案将信息转换为机器可识别代码,实现数据高效管理与检索,不同编码方案针对字符集、压缩率或纠错需求设计,确保数据完整性与跨平台兼容性。

原理、类型与应用场景

在数字化时代,数据的存储与传输是信息技术的核心,无论是个人用户保存文件,还是企业级服务器管理海量数据,都需要依赖存储所用码(Storage Encoding)来确保数据的准确性、完整性和高效性,本文将从基本概念出发,详解存储所用码的工作原理、常见类型及其实际应用场景。

存储所用码的定义

存储所用码是一套用于将数据转换为特定格式的编码规则,目的是适应存储介质的物理特性(如硬盘、SSD、光盘等)或满足数据传输的需求,通过编码,原始数据被转换为二进制或其他形式的信号,确保其在存储过程中不丢失、不损坏,并在读取时能精准还原。

存储所用码的核心作用

- 数据完整性保障

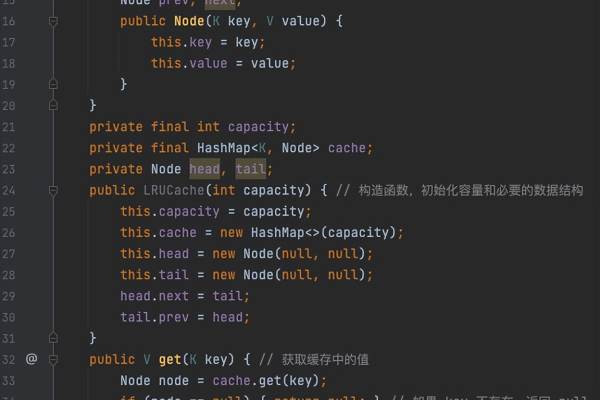

编码过程中加入校验机制(如奇偶校验、CRC校验),可检测并纠正存储过程中可能出现的错误。 - 存储效率优化

通过压缩编码(如Huffman编码、LZ77算法),减少数据占用的物理空间,降低存储成本。 - 兼容性与标准化

统一编码规则(如ASCII、Unicode)确保不同系统间数据互通,避免乱码问题。

常见的存储编码类型

字符编码

- ASCII码:7位二进制编码,覆盖128个基础字符,适用于英文环境。

- Unicode:全球统一字符集,支持多语言,常见实现方式为UTF-8(变长编码,兼容ASCII)。

- GBK/GB2312:中文编码标准,支持简体字与部分繁体字。

纠错码(Error-Correcting Codes, ECC)

- 海明码(Hamming Code):通过冗余位检测并修正单比特错误,常用于内存和通信系统。

- 里德-所罗门码(Reed-Solomon Code):广泛应用于CD/DVD、二维码(如QR Code)和卫星通信,可纠正连续多比特错误。

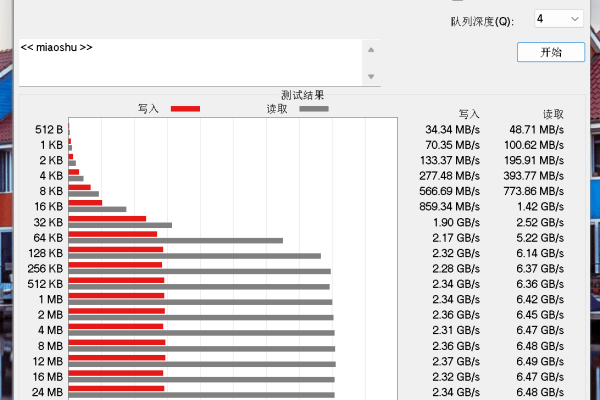

压缩编码

- 无损压缩:如ZIP、GZIP、PNG,适用于文本、代码等需精确还原的场景。

- 有损压缩:如JPEG、MP3,通过舍弃部分数据降低文件大小,多用于音视频存储。

物理层编码

- NRZ(Non-Return-to-Zero):硬盘和磁带的底层编码方式,通过电平变化表示0和1。

- Manchester编码:以太网传输中使用的自同步编码,通过信号跳变区分数据。

存储编码的选择原则

- 根据数据类型匹配编码

- 文本文件优先选择UTF-8;

- 多媒体文件可考虑有损压缩;

- 关键数据需加入纠错码。

- 平衡效率与安全性

纠错码会增加冗余数据存储开销,需结合存储介质可靠性综合评估。 - 兼容性与未来扩展性

选择行业通用标准(如Unicode),避免私有编码导致后续迁移困难。

实际应用场景

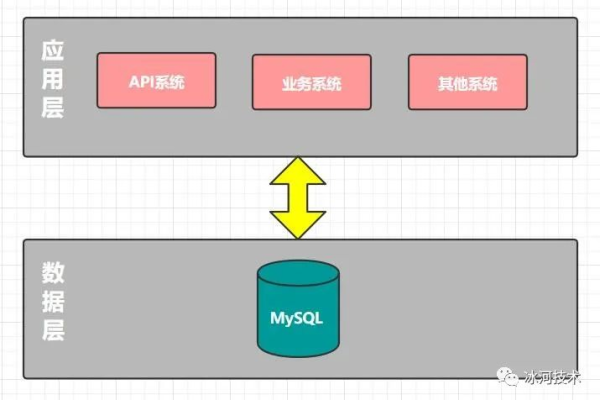

- 云存储与分布式系统

纠错码(如Erasure Coding)被用于分布式存储(如Hadoop HDFS),通过数据分片与冗余提升容灾能力。 - 固态硬盘(SSD)

采用ECC和磨损均衡算法,延长使用寿命并防止数据丢失。 - 物联网(IoT)设备

低功耗设备依赖高效压缩编码(如Protocol Buffers)减少数据传输量。

未来趋势

- 量子存储编码

量子比特(Qubit)的编码方式正在研究中,以应对量子计算机的超高计算需求。 - AI驱动的自适应编码

通过机器学习动态优化编码策略,提升存储效率与错误恢复能力。

引用说明

本文参考了以下资料:

- 《数据存储与编码技术》(IEEE Transactions on Information Theory)

- Google开发者文档《Protocol Buffers编码原理》

- 国际标准化组织(ISO)关于Unicode的规范文件

通过科学的存储编码选择与优化,用户可显著提升数据管理的安全性与效率,适应数字化时代的多样化需求。