从网络地址划分路由表路由算法ping和tracert的原理

- 行业动态

- 2025-04-13

- 1

网络地址划分通过IP和子网掩码确定网络结构,路由表存储目标地址与转发路径的映射,路由算法基于策略选择最优路径,如距离向量或链路状态,ping通过ICMP回显检测连通性与延迟,tracert利用TTL递增和ICMP超时消息逐跳追踪路由路径。

在互联网通信中,网络地址划分、路由表、路由算法以及ping和tracert工具是保障数据高效传输的核心技术,以下从原理层面逐一解析这些关键概念,帮助读者理解网络通信的底层逻辑。

网络地址划分

网络地址划分的本质是将大规模IP地址空间分割成更小的子网,以优化管理和资源分配,主要方式包括:

子网划分(Subnetting)

将一个大网络划分为多个子网,通过子网掩码(如255.255.255.0)标识网络部分和主机部分,IPv4地址192.168.1.0/24表示前24位为网络地址,后8位为主机地址,最多支持254台设备。CIDR(无类别域间路由)

摒弃传统的A/B/C类地址分类,用前缀长度(如192.168.1.0/26)灵活定义网络范围,CIDR显著提高了IP地址利用率,支持更细粒度的划分。

路由表与路由算法

路由表是路由器决策转发路径的“地图”,包含以下核心字段:

- 目的网络:目标IP地址所属的网络段。

- 子网掩码:与目的网络配合确定地址范围。

- 下一跳地址:数据包应传递的下一个路由器接口。

- 出接口:数据离开路由器的物理接口。

- 度量值(Metric):路径优先级,数值越小优先级越高。

路由算法决定了路由表的生成方式,主要分为两类:

静态路由

由管理员手动配置,适用于小型稳定网络。

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1

动态路由

路由器通过协议自动交换信息生成路由表,典型协议包括:- RIP(路由信息协议):基于跳数,适合小型网络。

- OSPF(开放最短路径优先):基于链路状态,通过Dijkstra算法计算最优路径。

- BGP(边界网关协议):用于互联网主干网,依据路径策略决策。

Ping的工作原理

Ping用于测试两台设备之间的连通性,其过程如下:

- 发送方生成ICMP Echo Request报文(类型8),包含序列号和时间戳。

- 接收方收到报文后,回传ICMP Echo Reply(类型0)。

- 发送方根据往返时间(RTT)和丢包率判断网络质量。

技术细节:

- TTL(生存时间):防止数据包无限循环,每经过一个路由器减1,归零时丢弃。

- Payload:通常填充随机数据,默认大小为32字节。

Tracert/Traceroute的实现原理

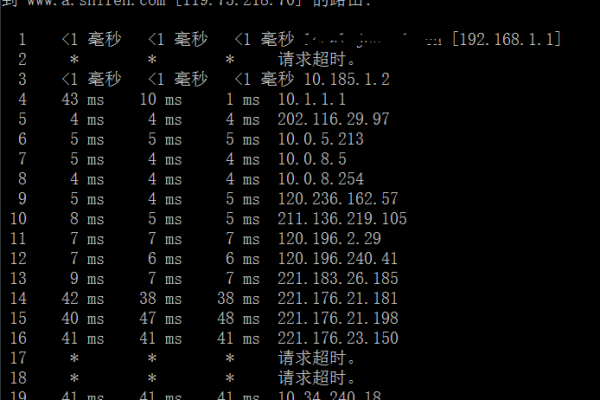

Tracert(Windows)或Traceroute(Linux/macOS)用于追踪数据包路径,核心机制如下:

- 发送一系列UDP或ICMP探测包,初始TTL设为1。

- 第一个路由器将TTL减至0后丢弃包,返回ICMP Time Exceeded消息。

- 发送方逐步增加TTL(2,3,4…),重复上述过程,直到到达目标主机。

- 目标主机返回ICMP Port Unreachable(UDP)或Echo Reply(ICMP),结束流程。

输出结果示例:

1 192.168.1.1 5 ms 2 10.10.0.1 15 ms 3 203.0.113.45 20 ms

关键技术对比

| 工具/概念 | 协议 | 核心功能 | 依赖机制 |

|---|---|---|---|

| Ping | ICMP | 连通性测试 | TTL、Echo报文 |

| Tracert | ICMP/UDP | 路径追踪 | TTL递增、超时响应 |

| 静态路由 | 手动路径配置 | 管理员输入 | |

| OSPF动态路由 | IP协议 | 自动计算最优路径 | 链路状态数据库 |

引用说明

本文技术细节参考自:

- RFC 792(ICMP协议规范)

- RFC 2328(OSPF协议标准)

- 《TCP/IP详解 卷1:协议》(W. Richard Stevens著)

- 思科、华为官方路由技术文档