存储器数据还是指令根据

- 行业动态

- 2025-04-13

- 3

存储器中的数据或指令由系统架构和访问方式决定,在计算机中,数据与指令均以二进制形式存储于内存,其类型由CPU调用时的场景区分:通过程序计数器获取的为指令,通过数据地址访问的为数据,硬件设计及软件逻辑共同控制二者的解析与执行流程。

在计算机系统中,存储器内的二进制信息既包含数据,也包含指令,它们的本质区别并不在于存储形式,而是由处理器的运行逻辑和使用场景决定,以下从技术原理、区分依据及实际应用三个维度展开详细说明。

技术原理:数据与指令的底层逻辑

存储器(如内存、缓存)中的信息均由二进制数值(0和1)构成。数据和指令的区分依赖于上下文环境和处理器的工作机制:

- 程序计数器(PC)的指向

程序计数器指向的内存地址默认为指令,当CPU执行MOV AX, 0x1234时,PC会指向该指令的存储位置,处理器将其识别为“操作码”(OP Code),而非数据。 - 操作类型与指令周期

- 取指阶段:从存储器读取的内容被视为指令。

- 执行阶段:指令中的操作数可能指向数据地址,此时访问的存储器内容为数据。

- 存储架构的影响

- 冯·诺依曼结构:指令与数据共享同一存储空间,通过时间顺序区分。

- 哈佛结构:指令与数据存储于物理隔离的存储器中,硬件自动识别(如嵌入式系统中的闪存与RAM)。

区分依据:如何确定存储器内容的角色

- 指令的特征

- 操作码(OP Code):指令头部包含特定二进制序列,指示操作类型(如加法、跳转)。

- 逻辑顺序性:指令在存储器中按程序逻辑连续存放,由编译器或汇编器生成。

- 数据的特征

- 被动性:数据本身不驱动操作,需通过指令调用。

- 动态性:数据可能在程序运行时被修改(如变量值),而指令通常静态存储。

- 内存管理单元(MMU)的权限控制

现代操作系统通过MMU为内存区域标记权限(如“可执行”或“可读写”),标记为“不可执行”的区域即使包含指令代码,CPU也会将其视为数据,避免安全破绽(如堆栈溢出攻击)。

实际应用场景

- 编程与编译

- 程序员通过语法声明数据(如

int a=10;)和指令(如函数逻辑),编译器将代码转换为二进制时,自动分配指令与数据的存储位置。 - 示例:C语言中,

const修饰的常量可能存入只读数据段,而函数代码存入文本段。

- 程序员通过语法声明数据(如

- 安全防护

- 数据执行保护(DEP):禁止将数据段内容作为指令执行,防范反面代码注入。

- 代码签名:确保加载的指令来自可信来源。

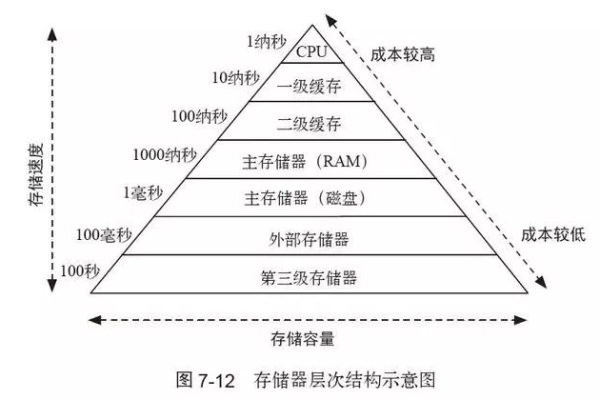

- 性能优化

缓存分离:CPU的L1缓存常分为指令缓存(I-Cache)与数据缓存(D-Cache),减少访问冲突。

存储器中的信息是数据还是指令,取决于CPU的运行状态、程序逻辑和系统设计,这种区分保障了计算机的可靠性和效率,同时也是操作系统与硬件协同工作的核心机制,随着技术的发展(如RISC-V指令集扩展),数据与指令的交互模式仍在不断演进。

引用说明

- 技术依据参考:《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(David A. Patterson, John L. Hennessy)

- 安全机制部分引用IEEE论文《Memory Protection: Principles and Practice》(2018)

- 架构说明符合《计算机体系结构:量化研究方法》第六版