存储可靠

- 行业动态

- 2025-04-14

- 2

存储可靠性指数据持久保存且完整可用的能力,通过冗余备份、容错算法及定期校验等技术实现,确保硬件故障或意外中断时数据不丢失,适用于大规模数据中心、云计算及关键业务系统,是数字化时代信息安全管理的基础保障。

在数字化浪潮席卷全球的今天,数据已成为企业的核心资产。存储可靠性直接决定着业务连续性、客户信任度与品牌声誉,当银行系统因存储故障导致交易中断,当医疗影像数据丢失造成误诊风险,当自动驾驶汽车的传感记录无法追溯引发事故纠纷——这些场景无不印证着一个真理:没有可靠的存储,就没有可信的数字世界。

存储可靠性为何成为数字基石

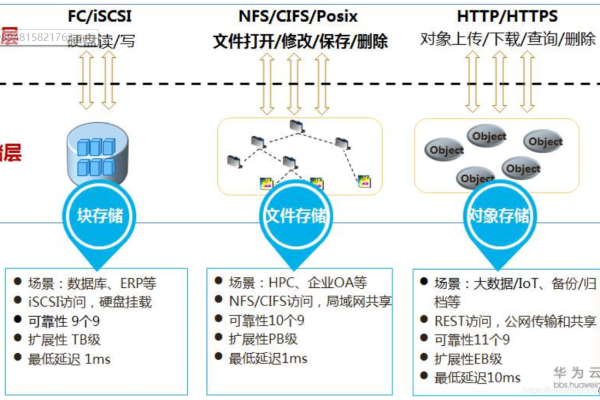

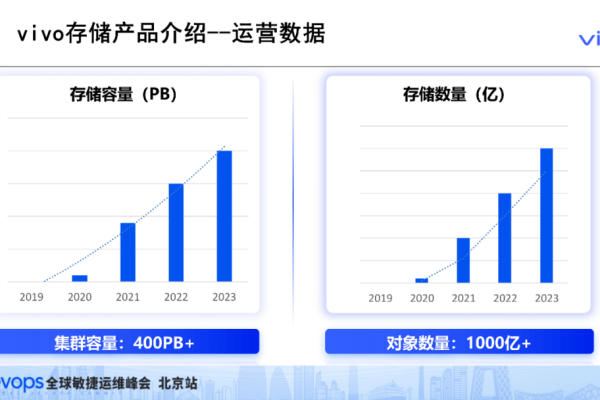

存储可靠性包含三个维度:数据完整性(信息无改动)、可用性(随时可访问)、持久性(长期不丢失),根据IDC《全球数据圈报告》,2025年全球数据总量将突破175ZB,但企业因数据丢失导致的年均损失高达400万美元(Veritas调研数据),这揭示出存储系统必须实现:

- 硬件级冗余:采用RAID 6技术允许同时损坏两块硬盘仍能恢复数据

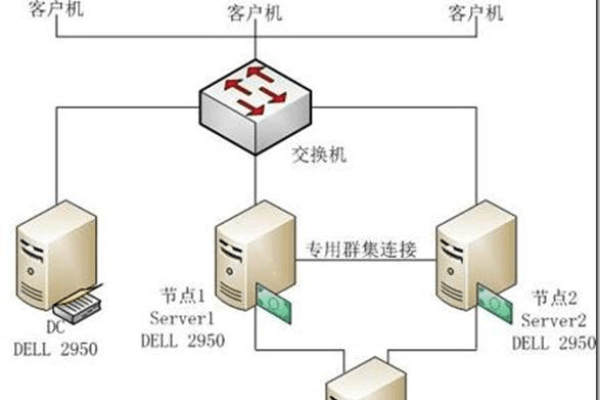

- 架构级容灾:两地三中心部署使故障切换时间缩短至分钟级

- 逻辑层校验:CRC循环冗余校验可检测99.999%的数据错误

构建可靠存储的五大核心技术

纠删码技术(Erasure Coding)

将数据切片并生成校验块,如10+4模式中任意4块丢失仍可完整恢复,相比传统三副本存储节省50%空间(微软Azure案例)。

端到端加密

采用AES-256算法加密静态数据,结合量子密钥分发(QKD)技术,即使物理介质被盗也无法破解(参考NIST SP 800-175B标准)。智能巡检系统

华为OceanStor存储引入AI预测算法,提前14天识别硬盘故障,将意外停机率降低80%。

不可变存储设计

采用WORM(一次写入多次读取)技术,满足金融行业交易记录保留要求,防止反面改动(符合SEC 17a-4法规)。跨平台验证机制

谷歌Spanner数据库通过TrueTime API实现全球时钟同步,确保分布式存储的事务一致性。

量化评估存储可靠性的黄金标准

- 数据耐久性:对象存储服务通常承诺99.999999999%(11个9)的年耐久性,相当于100亿个文件保存10000年仅丢失1个

- 恢复点目标(RPO):生产系统故障时最大可容忍数据丢失量,证券交易系统要求RPO=0

- 年均故障间隔(MTBF):企业级SSD已达200万小时,是机械硬盘的20倍

- 服务可用性(SLA):云存储厂商承诺99.99%的可用性,相当于全年不可用时间不超过52分钟

企业提升存储可靠性的实战策略

- 3-2-1备份原则:至少保留3份数据,使用2种不同介质,其中1份异地存储

- 混沌工程测试:Netflix通过Simian Army随机关闭服务器,验证系统容错能力

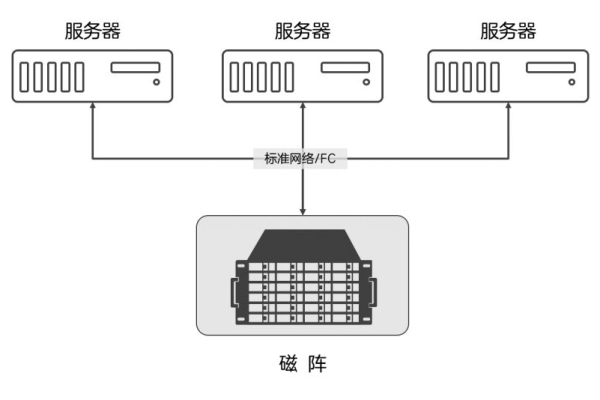

- 存储分级管理:将核心交易数据存放于全闪存阵列,日志类数据用分布式存储降低成本

- 供应商审计:要求云服务商提供Soc2 Type2认证,确认其物理安全和操作合规性

存储技术的未来演进方向

- DNA存储:微软研究院已实现1GB数据存入DNA链,理论保存年限达2000年

- 光子晶体存储:利用激光在石英玻璃中刻写数据,耐高温达190℃(南安普顿大学实验数据)

- 区块链存证:IPFS+区块链构建去中心化存储网络,杜绝单点失效风险

- 神经形态存储:IBM TrueNorth芯片模拟人脑突触,实现存算一体架构

当5G网络时延降至1毫秒,当AI每秒处理TB级数据,当元宇宙构建起数字平行宇宙——存储系统始终是数字文明的「记忆基因库」,选择可靠的存储方案,本质上是在为数字时代的文明传承购买保险。

参考资料

- SNIA《云数据管理接口标准》v1.5.1

- 中国信通院《数据中心存储白皮书(2022)》

- AWS《Achieving 11 Nines of Durability》技术白皮书

- IEEE《光子晶体存储介质的光学特性研究》(Vol.29 No.7)