中国cdn计算

- 行业动态

- 2025-04-12

- 2

中国CDN(内容分发网络)通过分布式节点优化内容传输,降低延迟并提升访问速度,国内厂商如阿里云、腾讯云等主导市场,结合云计算与边缘计算技术,广泛服务于电商、视频、游戏等领域,政策推动及5G普及加速智能化升级,助力数字化经济发展。

中国CDN计算:技术发展、市场格局与未来趋势

在互联网流量爆发式增长的今天,内容分发网络(CDN)已成为支撑全球数字经济发展的重要基础设施,中国作为全球最大的互联网市场之一,CDN技术的应用与计算能力直接影响用户体验、企业效率乃至国家数字化战略的推进,本文将从技术原理、市场现状、政策环境及未来方向等多个维度,解析中国CDN计算的核心价值与发展路径。

CDN计算的基础逻辑:如何实现高效内容分发?

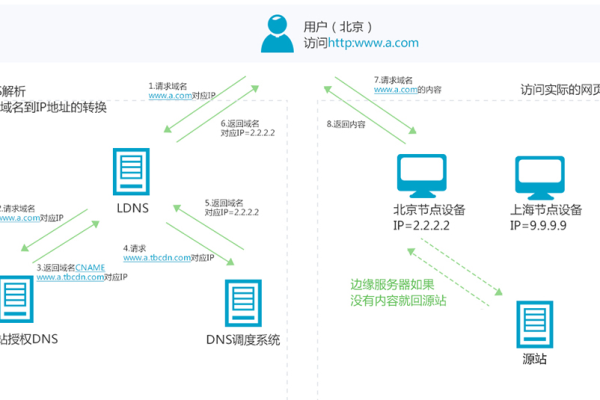

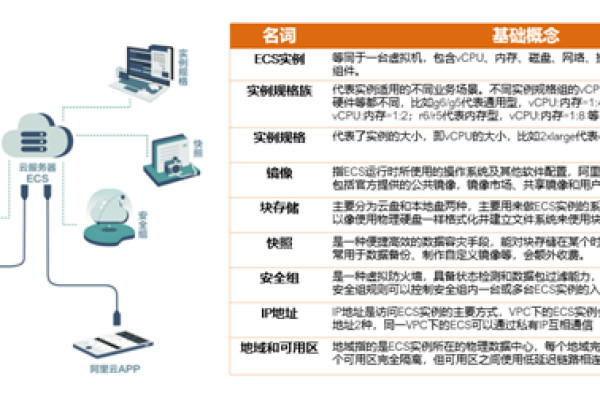

CDN(Content Delivery Network)的核心目标是通过分布式服务器网络,将内容缓存至离用户最近的节点,从而降低延迟、提升访问速度,其技术实现主要包括以下环节:

- 节点布局:中国地域广阔,CDN服务商需在各省市部署边缘节点,覆盖一线城市至偏远地区,例如阿里云、腾讯云等头部企业已建成覆盖全国的节点网络。

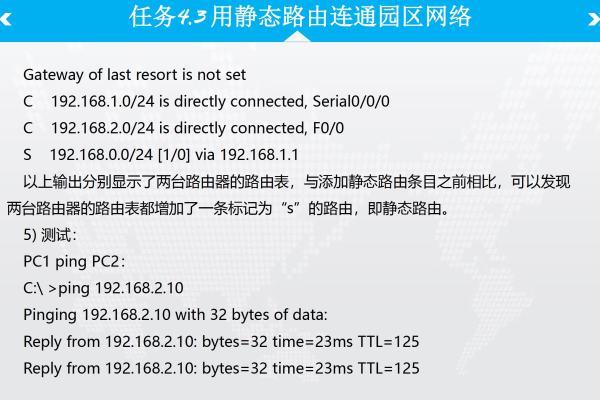

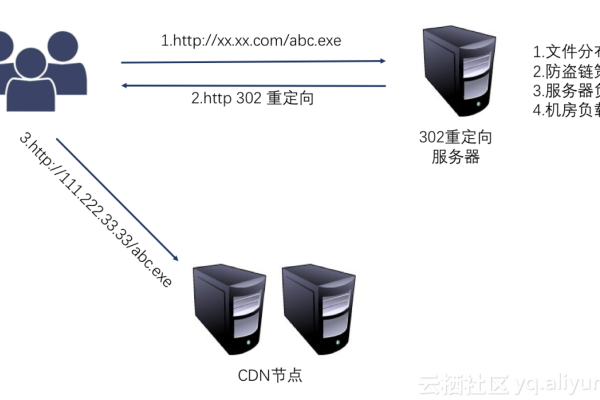

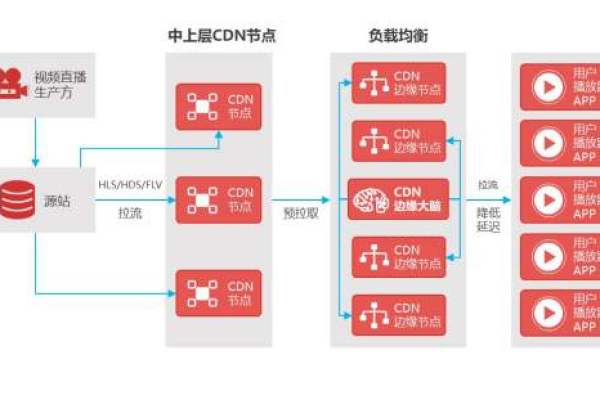

- 智能调度:通过动态DNS解析、负载均衡算法(如加权轮询、最小连接数)实时分配用户请求,确保流量压力均衡。

- 缓存技术:利用边缘服务器的缓存能力,高频内容(如视频、网页静态资源)可被快速响应,减少对源站的压力。

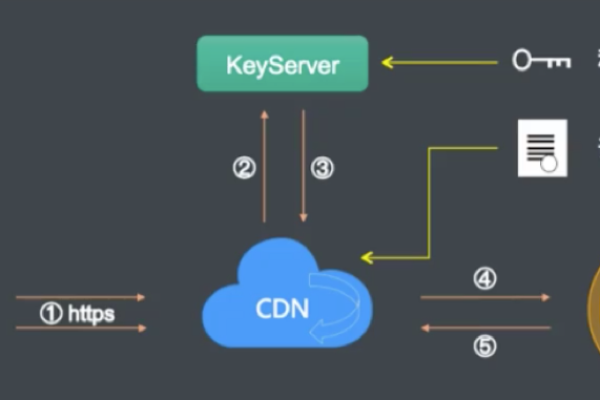

- 安全防护:集成Web应用防火墙(WAF)、DDoS防护等能力,保障内容分发的安全性。

中国CDN市场的三大特征

市场规模持续增长

据艾瑞咨询《2024年中国CDN行业研究报告》,2022年中国CDN市场规模突破300亿元人民币,年复合增长率达25%,主要驱动力包括:

- 视频与直播需求:短视频、4K/8K超高清视频消耗了70%以上的CDN带宽。

- 企业上云加速:传统行业数字化转型推动云CDN需求,例如教育、医疗的远程服务依赖低延迟传输。

- 政策支持:工信部“双千兆”网络计划要求提升网络承载能力,CDN成为关键基建。

竞争格局高度集中

中国CDN市场呈现“两超多强”格局:

- 头部云厂商主导:阿里云、腾讯云合计占市场份额超60%,依托云计算生态提供一站式解决方案。

- 专业服务商差异化竞争:网宿科技、白山云等聚焦垂直领域,如游戏加速、金融级安全CDN。

- 新兴势力崛起:边缘计算厂商(如联想边缘云)通过“CDN+边缘”模式切入市场。

政策合规性要求增强

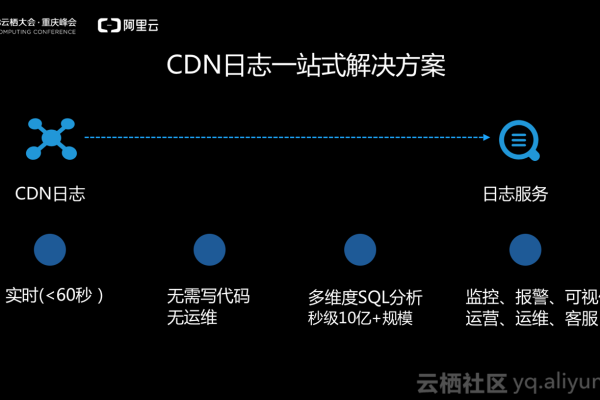

中国对CDN行业实行严格的牌照管理制度,企业需取得《内容分发网络业务经营许可证》方可运营。《数据安全法》《个人信息保护法》推动CDN服务商加强数据加密、日志留存等合规能力。

技术演进:从传统CDN到边缘计算融合

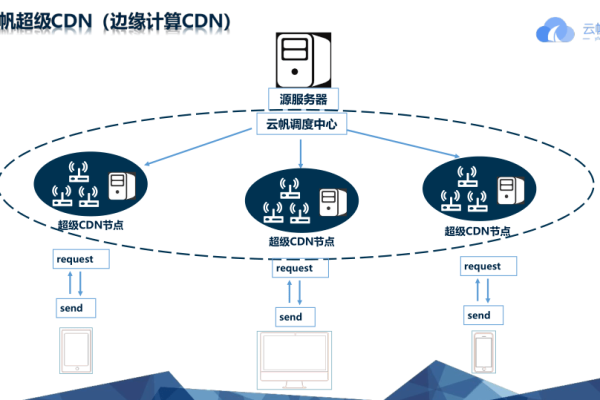

随着5G、物联网、元宇宙等技术的普及,传统CDN正在向“智能化、边缘化”升级:

- 边缘计算与CDN协同

将计算能力下沉至边缘节点,实现“内容分发+实时计算”一体化,典型案例包括:

- 实时视频渲染:游戏云化场景中,CDN节点完成画面渲染后直接传输至终端。

- 物联网数据处理:智能工厂的传感器数据可在边缘节点完成分析,减少回源延迟。

AI驱动的智能调度

通过机器学习预测流量高峰、自动优化路由策略,百度智能云CDN基于AI实现动态带宽分配,成本降低30%。绿色节能技术

为响应“双碳”目标,CDN服务商通过硬件升级(如液冷服务器)、算法优化(降低冗余传输)减少能耗。

挑战与应对策略

尽管中国CDN行业高速发展,仍面临以下问题:

- 成本压力:带宽与服务器运维成本占企业支出的70%以上,需通过技术优化降低成本。

- 安全风险:DDoS攻击、内容劫持等威胁增多,需强化节点安全与跨厂商联防能力。

- 区域不平衡:西部偏远地区节点覆盖率不足,需结合“东数西算”工程完善基础设施。

行业应对方向:

- 探索共享CDN模式,整合中小企业资源。

- 构建“CDN+云安全”一体化平台。

- 与地方政府合作,推动算力网络国家枢纽节点建设。

未来展望:CDN计算的三大趋势

- 全场景覆盖:从消费互联网(电商、社交)向产业互联网(工业、农业)延伸。

- 全球化布局:中国CDN服务商加速出海,例如阿里云已在东南亚、欧洲建成本土化节点。

- 协议标准化:HTTP/3、QUIC等新协议普及,进一步提升传输效率与弱网适应能力。

引用说明

本文数据与观点引用自:

- 艾瑞咨询《2024年中国CDN行业研究报告》

- 工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》

- 阿里云、腾讯云官方技术白皮书

- CNNIC第52次《中国互联网络发展状况统计报告》