从整体到云原生组合

- 行业动态

- 2025-04-11

- 2

传统单体架构向云原生演进,通过容器化、微服务、DevOps和持续交付技术解耦系统,实现弹性伸缩与自动化运维,云原生组合以Kubernetes为核心,结合服务网格与声明式API,提升资源利用率和开发敏捷性,构建高可用、可观测的分布式系统,支撑业务快速迭代与稳定运行。

云原生的进化:从整体架构到现代技术组合的深度解析

在数字化转型的浪潮中,企业的技术架构正经历一场静默的革命,传统单体式架构(Monolithic Architecture)逐渐被云原生(Cloud Native)技术组合取代,这一转变不仅是技术栈的升级,更是企业适应敏捷性、弹性与持续创新的必然选择,本文将从技术演进、核心优势到落地实践,拆解这一变革的内在逻辑。

传统单体架构的痛点:为什么需要改变?

单体架构曾是企业应用的主流模式,其特点是将所有功能模块(如用户界面、业务逻辑、数据库访问)集中在一个代码库中,统一部署和扩展,随着业务复杂度提升,这种架构的局限性日益凸显:

- 扩展性差:资源无法按需分配,牵一发而动全身。

- 迭代缓慢:代码耦合度高,修改一个模块可能引发系统级风险。

- 技术僵化:难以快速引入新工具(如AI模型、微服务)。

- 故障隔离弱:单个模块崩溃可能导致全系统宕机。

以某电商平台为例,促销活动期间流量激增时,单体架构需整体扩容,成本高昂且效率低下,而云原生架构允许仅对订单处理模块动态扩缩容,资源利用率提升60%以上。

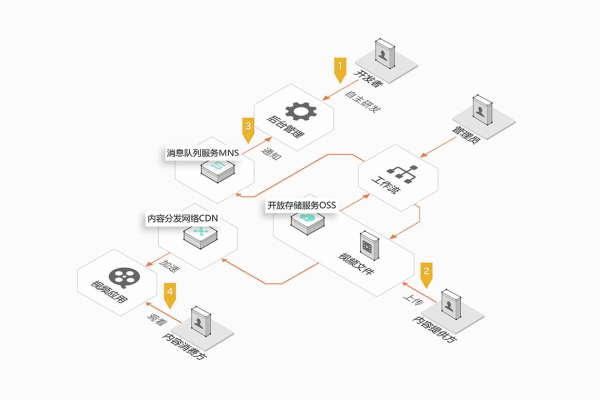

云原生的核心组件与技术组合

云原生并非单一技术,而是一套以容器化、微服务、DevOps、持续交付为基础的体系化解决方案,其核心目标是实现弹性、可观测性与自动化,以下是关键技术的协同作用:

| 技术 | 作用 | 典型工具 |

|---|---|---|

| 容器化 | 实现环境一致性,隔离资源 | Docker, containerd |

| 编排引擎 | 自动化部署、扩缩容与故障恢复 | Kubernetes, Nomad |

| 微服务 | 解耦业务功能,独立开发与部署 | Spring Cloud, gRPC |

| 服务网格 | 管理服务间通信,增强安全与监控 | Istio, Linkerd |

| DevOps | 打通开发与运维,实现持续集成/交付(CI/CD) | Jenkins, GitLab CI, Argo CD |

案例:Netflix通过微服务化将系统拆分为500+独立服务,故障恢复时间从小时级缩短至分钟级。

云原生的四大优势:企业为何必须拥抱?

- 成本优化

- 按需使用云资源,避免闲置浪费。

- 自动伸缩(Auto Scaling)应对流量波动,资源利用率提升35%-70%。

- 敏捷交付

- 微服务独立迭代,发布时间从月级降至天级。

- CI/CD流水线实现“代码提交即部署”。

- 高可用性

- Kubernetes的自愈能力(如Pod重启、节点迁移)保障99.95%+ SLA。

- 多集群部署避免单点故障。

- 生态兼容

兼容混合云、边缘计算等场景,避免供应商锁定(Vendor Lock-in)。

迁移挑战与应对策略

向云原生过渡并非“一键切换”,需系统性规划:

文化转型

- 传统团队习惯“竖井式”协作,而云原生要求开发、运维、测试深度融合。

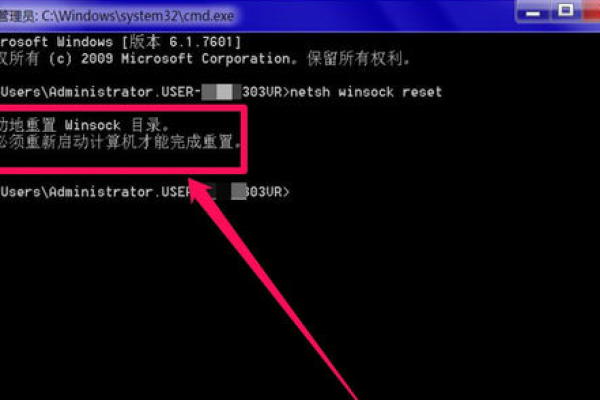

- 解决方案:推行DevOps文化,采用Scrum或Kanban工具(如Jira)建立跨职能小组。

技术债务

- 老旧系统难以直接容器化,代码库耦合度高。

- 解决方案:分阶段重构,优先将非核心模块微服务化(如日志、支付网关)。

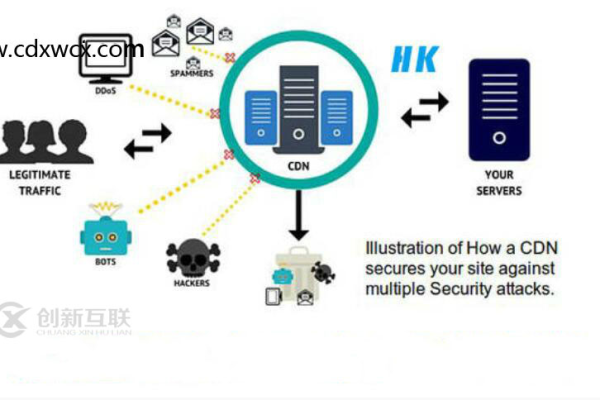

安全与合规

- 分布式架构增加攻击面,需强化零信任(Zero Trust)策略。

- 解决方案:集成服务网格(如Istio)实现mTLS加密,并采用OPA(开放策略代理)统一策略管理。

未来趋势:云原生的下一站在哪里?

- Serverless深化:抽象底层设施,开发者聚焦业务逻辑(如AWS Lambda)。

- AI驱动的运维:通过Prometheus+Grafana+AI算法预测故障并自动修复。

- 边缘云原生:结合5G与IoT,在边缘节点运行轻量级Kubernetes(如K3s)。

云原生不仅是技术升级,更是企业构建数字化韧性的核心路径,通过容器化、微服务与自动化运维的组合拳,企业能够以更低成本、更高效率应对不确定性,据Gartner预测,到2025年,超过95%的新应用将基于云原生模式开发,这场变革已不是“是否参与”,而是“如何更快适应”。

引用说明

- CNCF(云原生计算基金会)《2024云原生调查报告》

- Gartner《2024年云技术成熟度曲线》

- AWS官方文档《云原生架构最佳实践》

- Microsoft Azure案例研究《从单体到微服务的迁移路径》