存储双活技术阵列双活与网关双活

- 行业动态

- 2025-04-11

- 3

存储双活技术通过两套存储系统同时工作保障业务连续性,分为阵列双活与网关双活,

阵列双活基于存储设备原生架构实现数据实时同步,性能优、时延低;

网关双活通过独立网关层协调异构存储,兼容性强但存在转发性能瓶颈,适用于跨品牌存储整合场景。

阵列双活与网关双活解析

在数字化转型的浪潮下,企业数据量激增,业务连续性成为核心需求,存储双活技术通过实现数据中心的“双活”架构,保障业务零中断、数据零丢失,成为企业存储解决方案的关键选择。阵列双活与网关双活是两种主流技术路径,本文将从定义、架构、优缺点及适用场景展开对比,帮助用户清晰决策。

阵列双活:存储层的原生高可用

定义与原理

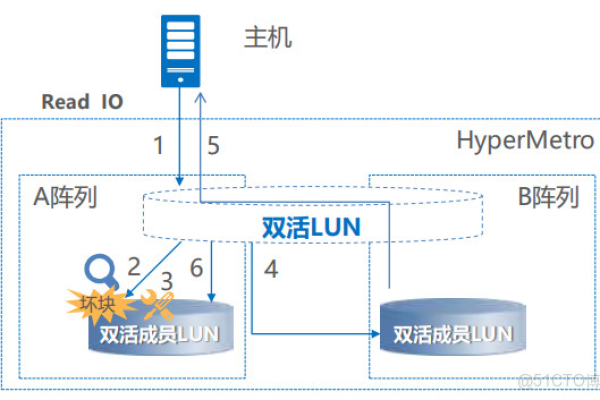

阵列双活(Active-Active Array)指通过存储设备自身的软硬件能力,实现两套或多套存储阵列的实时数据同步与业务负载均衡,其核心特点是存储层直接提供双活能力,无需额外组件支持。

架构特点

- 同步复制机制:存储阵列之间通过高速网络(如FC或RDMA)实时同步数据,确保数据一致性。

- 自动故障切换:若主阵列故障,备用阵列可在秒级内接管业务,对外表现为无感知切换。

- 负载均衡:支持多路径访问,业务流量可动态分配至不同阵列,提升性能利用率。

优势

- 低延迟:数据在存储层直接同步,无需经过中间设备,性能损耗小。

- 高可靠性:厂商深度优化软硬件,故障恢复时间短(RTO≈0,RPO=0)。

- 运维简单:功能内置于存储系统,管理界面统一。

局限性

- 厂商绑定:通常需同一品牌、同型号存储,异构兼容性差。

- 成本高昂:需采购高端双活存储阵列,初期投入大。

- 扩展性受限:跨数据中心部署时,对网络带宽和延迟要求极高(通常要求≤5ms)。

适用场景

- 金融核心交易系统、医疗HIS等对RTO/RPO要求严苛的场景。

- 同城双数据中心(≤30公里)的高可用架构。

网关双活:灵活的数据层高可用方案

定义与原理

网关双活(Gateway-Based Active-Active)通过独立的存储虚拟化网关(如SAN网关),对后端存储资源进行统一管理,实现跨异构存储的数据同步与双活,其本质是在存储层之上构建双活逻辑层。

架构特点

- 虚拟化层管理:网关设备接管存储访问请求,屏蔽底层硬件差异。

- 异步/同步可选:支持灵活的数据复制策略,适应不同网络条件。

- 异构兼容:可整合不同品牌、型号的存储设备,保护现有投资。

优势

- 开放性:兼容多品牌存储,降低厂商锁定风险。

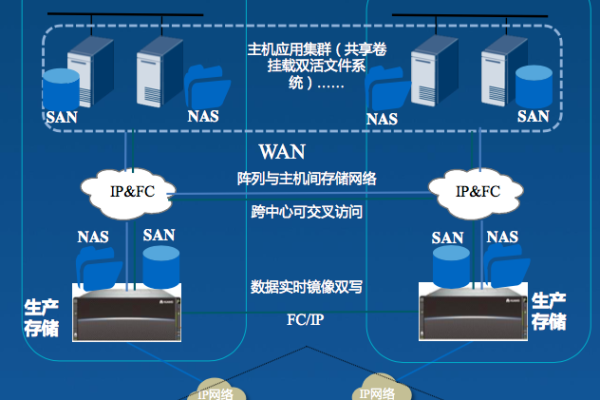

- 灵活部署:支持跨广域网(WAN)部署,适用于异地多活场景。

- 成本可控:可利用现有存储设备,减少硬件采购成本。

局限性

- 性能瓶颈:数据需经过网关转发,可能增加I/O延迟(尤其在同步模式下)。

- 复杂度高:需额外维护网关设备,故障点增多。

- 一致性风险:异步模式下存在数据不一致的潜在风险。

适用场景

- 跨地域多数据中心(如两地三中心)的容灾架构。

- 企业已有异构存储,需逐步升级为双活场景。

阵列双活 vs 网关双活:关键决策因素

| 对比维度 | 阵列双活 | 网关双活 |

|---|---|---|

| 性能 | 低延迟,适合高频交易场景 | 受网关性能影响,可能略低 |

| 兼容性 | 仅限同厂商同型号 | 支持多品牌异构存储 |

| 成本 | 硬件成本高,运维成本低 | 网关采购成本适中,但需维护 |

| 部署复杂度 | 简单(内置于存储系统) | 复杂(需配置网关及策略) |

| 扩展性 | 受限于存储型号与网络条件 | 支持跨地域、跨云扩展 |

如何选择?从业务需求出发

- 严苛性能需求:若业务对延迟敏感(如证券交易),优先选择阵列双活。

- 异构环境整合:若存在多品牌存储,或需跨云容灾,网关双活更灵活。

- 预算与周期:预算充足且追求极简运维,选阵列双活;预算有限或需分阶段建设,选网关双活。

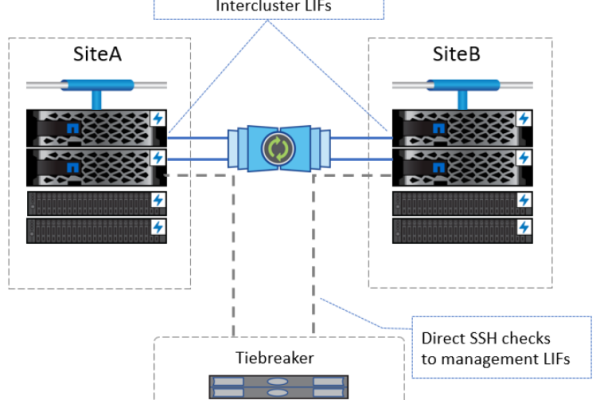

阵列双活与网关双活并无绝对优劣之分,其核心差异在于技术实现层级与适用场景,企业需结合自身业务连续性目标、IT架构现状及长期规划综合评估,随着存储技术的演进,部分厂商已推出“阵列+网关”混合方案(如华为HyperMetro+OceanStor V5),进一步平衡性能与灵活性,为未来架构升级预留空间。

引用说明

本文参考了《存储双活技术白皮书》(华为技术有限公司)、IDC报告《全球企业存储市场趋势分析》,并结合Gartner对双活架构的评估框架,技术细节部分核对了SNIA(全球网络存储工业协会)的存储标准文档。