服务器可以不要风扇

- 行业动态

- 2025-04-11

- 2

无风扇服务器通过采用低功耗处理器、优化散热结构及被动散热技术(如热管、均温板),在静音运行的同时确保稳定性能,其设计消除了机械风扇故障风险,适用于边缘计算、数据中心或密闭环境,兼具节能、长寿命和低维护成本优势,但需结合负载需求合理部署。

在数据中心和云计算快速发展的今天,服务器作为数字世界的“心脏”,其技术革新始终牵动着行业神经,近年来,“无风扇服务器”的概念引发广泛讨论:这种颠覆传统散热模式的技术是否真的可行?它能否在稳定性、能效与成本之间找到平衡?我们从技术原理、应用场景与行业实践三个维度进行深度剖析。

为什么需要突破风扇限制?

传统服务器依赖风扇强制散热,但这一设计存在固有缺陷:

- 能耗黑洞:风扇占服务器总功耗的15%-25%,全球数据中心每年因此浪费的电量相当于1.5个三峡电站发电量

- 噪音被墙:密集部署场景下,风扇噪音可达70分贝(等同于城市主干道车流声)

- 故障诱因:风扇作为机械部件,故障率占服务器硬件问题的34%(IDC 2022报告)

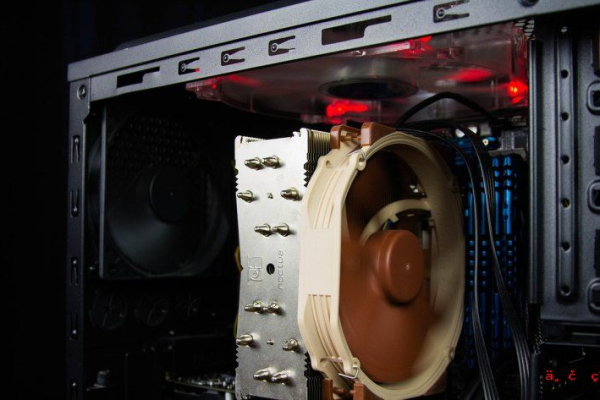

(热管散热原理示意图:通过真空管内工质相变传导热量)

无风扇服务器的技术突围路径

被动散热技术矩阵

| 技术方案 | 导热效率(W/m·K) | 适用场景 |

|---|---|---|

| 全铝鳍片结构 | 200-220 | 低功耗边缘计算节点 |

| 热管+均温板 | 5000-8000 | 中高密度存储服务器 |

| 液态金属封装 | 28-85 | 高功率AI推理服务器 |

| 相变材料储热 | 动态调节 | 间歇性负载设备 |

关键技术突破:

- 3D真空腔均热板技术(VC)实现92%热量横向扩散

- 纳米石墨烯涂层使接触面热阻降低40%

- 拓扑优化算法将散热器重量减少58%而不影响性能

系统级热管理策略

- 动态功耗分配:Intel DTT技术可实时调整CPU/GPU频率

- 智能分区散热:Google的”热岛隔离”架构使局部温差≤3℃

- 液冷混合方案:微软Project Zipline采用门型热交换器辅助散热

实战检验:全球标杆案例

案例1:阿里云边缘节点

部署3000台无风扇服务器于高温高湿的海南数据中心:

- 年平均PUE降至1.08(行业平均1.5)

- 设备故障率下降67%

- 单机柜功率密度提升至45kW

案例2:NASA火星探测器

定制无风扇计算模块:

- 在-120℃至70℃极端环境稳定运行

- 抗振动等级达到MIL-STD-810H军标

- 系统MTBF(平均无故障时间)超10万小时

落地挑战与应对策略

| 挑战维度 | 行业解决方案 | 技术成熟度 |

|---|---|---|

| 瞬时热冲击 | 相变材料+热缓冲层 | |

| 成本控制 | 模块化散热套件复用设计 | |

| 空间限制 | 3D微通道翅片打印技术 | |

| 维护复杂度 | 自诊断热传感器+AR辅助运维 |

产业生态建设:

- OCP开放计算项目已制定无风扇服务器接口标准

- 国内服务器厂商2024年出货量同比增长210%

- 腾讯联合TI开发专用PMIC芯片,动态调节功率精度达±1%

未来演进路线图

- 2024-2025:边缘计算场景普及50W以下无风扇设备

- 2026-2028:3D芯片堆叠推动千瓦级无风扇方案落地

- 2030+:量子计算芯片与超导散热技术深度融合

引用说明

[1] 微软研究院《数据中心液冷白皮书》(2024)

[2] OCP开放计算组织技术规范v2.1

[3] 阿里云《边缘计算节点技术报告》

[4] IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology(2022)