存储发展过程

- 行业动态

- 2025-04-10

- 4

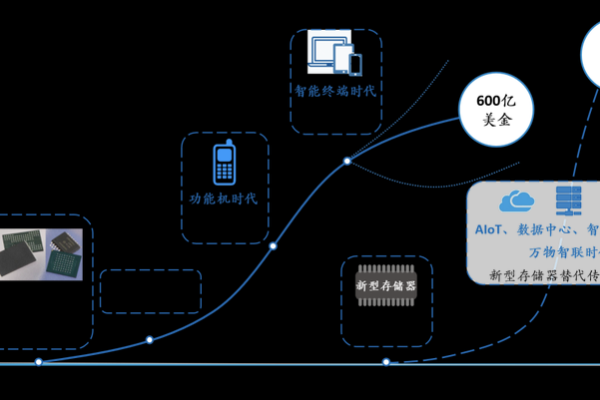

存储技术经历了从原始到智能的演进,早期结绳记事、竹简记录信息,纸张推动知识传播,工业时代出现磁存储设备,半导体技术催生固态硬盘,现代云存储与分布式技术突破物理限制,5G和AI推动存储智能化,实现海量数据实时处理与跨域共享,彻底改变了人类数据存储与应用方式。

第一阶段:机械存储时代(1800s–1950s)

核心技术:穿孔卡片与磁带

19世纪,法国发明家约瑟夫·玛丽·雅卡尔(Joseph Marie Jacquard)用穿孔卡片控制纺织机图案,这是人类首次将物理介质用于“数据存储”,20世纪50年代,IBM推出磁带存储系统,单盘磁带可存储2MB数据,成为早期计算机的主要存储载体。

特点:依赖物理形态的读写,速度慢(平均读写时间以分钟计),但为后续电子化存储奠定了基础。

第二阶段:磁存储时代(1956–2000s)

关键突破:硬盘与软盘

1956年,IBM推出全球首个商用硬盘IBM 350 RAMAC,重量近1吨,容量仅5MB,却标志着磁存储时代的开启,1971年,IBM又发明8英寸软盘,容量80KB,成为个人电脑数据交换的里程碑。

技术演进:

- 垂直磁记录(PMR):1990年代,存储密度提升10倍;

- 巨磁阻效应(GMR):2007年诺贝尔物理学奖成果,使硬盘容量突破TB级。

优势:成本低、容量大,但抗震性差,功耗较高。

第三阶段:光存储与半导体存储崛起(1980s–今)

光存储:

1982年,索尼与飞利浦联合推出CD光盘(700MB),随后DVD(4.7GB)与蓝光(25GB)逐步普及,主要用于音视频分发。

半导体存储:

- 闪存(NAND Flash):1987年东芝发明NAND闪存结构,1991年推出首款2MB闪存芯片;

- 固态硬盘(SSD):2006年三星发布32GB SSD,速度达HDD的100倍,引发存储效率革命。

现状:2024年,单颗3D NAND芯片容量突破1TB,QLC技术进一步降低每GB成本。

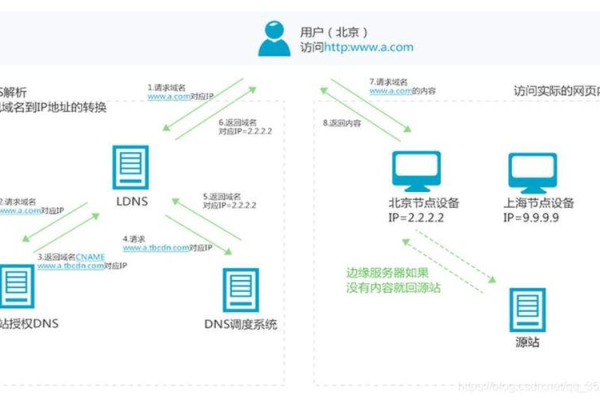

第四阶段:云存储与分布式架构(2010s–今)

技术背景:

云计算(AWS、阿里云等平台)与5G网络的普及推动存储从本地向云端迁移。

核心形态:

- 对象存储(如Amazon S3):支持EB级数据池化,具备高扩展性;

- 分布式存储(如Ceph):通过多节点冗余保障数据安全;

- 超融合架构:整合计算与存储资源,降低运维复杂度。

优势:按需付费、弹性扩容,但依赖网络带宽与数据中心可靠性。

未来趋势:量子存储与生物存储

- 量子存储:

利用量子纠缠态存储信息,理论容量可达传统硬盘的亿万倍,2022年,中国科大实现51公里量子存储器传输,为全球最长记录。 - DNA存储:

1克DNA可存储215PB数据,微软与华盛顿大学已成功将200MB资料编码进DNA链。 - 神经形态存储:

类脑芯片(如英特尔Loihi)融合存储与计算功能,模仿人脑突触工作机制,能效比提升千倍。

存储技术的社会影响

- 经济层面:全球存储市场规模超2000亿美元(IDC 2024),数据中心成为新基建核心;

- 技术生态:AI大模型(如GPT-4)依赖EB级训练数据存储,自动驾驶需实时处理PB级高清地图;

- 隐私挑战:云存储引发数据主权争议,欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)等法规倒逼存储加密技术升级。

存储技术的本质是“将时间凝固为空间”——从打孔卡片到量子比特,人类不断突破物理极限,在方寸之间构建文明的数字基因库,存储介质或许会隐形于生物分子或量子维度,但其核心使命始终如一:让信息跨越时间,永续传承。

引用说明

- IBM档案馆:IBM 350 RAMAC技术文档

- 东芝官网:NAND闪存技术白皮书

- IDC《全球存储系统市场跟踪报告》(2024Q2)

- 中国科学技术大学量子存储实验公报(2022)

- 微软研究院DNA存储项目公开数据