存储能删除吗

- 行业动态

- 2025-02-16

- 5

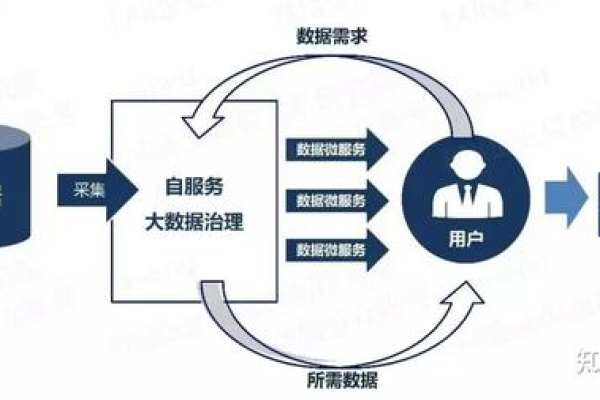

在探讨“存储能删除吗”这一问题时,我们首先需要明确“存储”这一概念所指的具体对象,存储通常指的是数据、文件、信息等在某种介质上的保存状态,这些介质可以是硬盘、固态驱动器(SSD)、内存卡、云存储服务等,我们将从不同角度详细分析存储数据的可删除性。

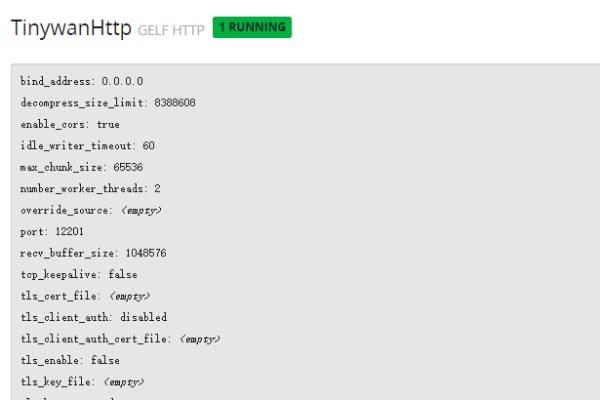

一、物理存储介质的删除能力

| 存储介质类型 | 删除难易度 | 删除后的数据恢复可能性 | 备注 |

| 硬盘(HDD) | 较易,通过操作系统命令或格式化操作即可删除文件 | 中等,若未被新数据覆盖,可能通过数据恢复软件找回 | 删除操作主要标记空间为“可写”,实际数据并未立即抹去 |

| 固态驱动器(SSD) | 相对复杂,需使用特定工具进行“安全擦除” | 较低,由于TRIM命令和磨损均衡机制,数据难以直接恢复 | SSD设计旨在提高数据安全性,删除后不易直接恢复 |

| 内存卡(SD/microSD) | 简单,通过设备自带的格式化功能或电脑操作 | 较高,除非物理损坏,否则易通过恢复工具找回 | 与HDD类似,删除多是标记空间而非即时清除数据 |

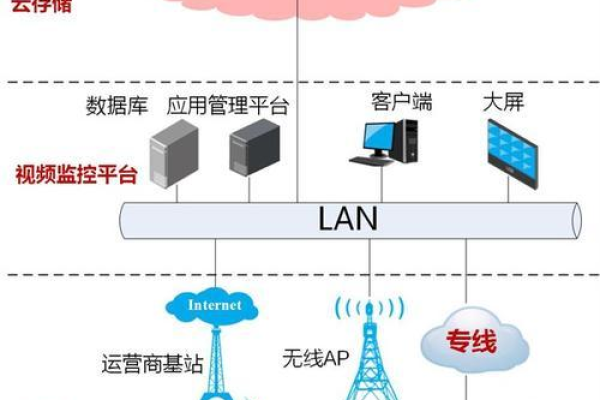

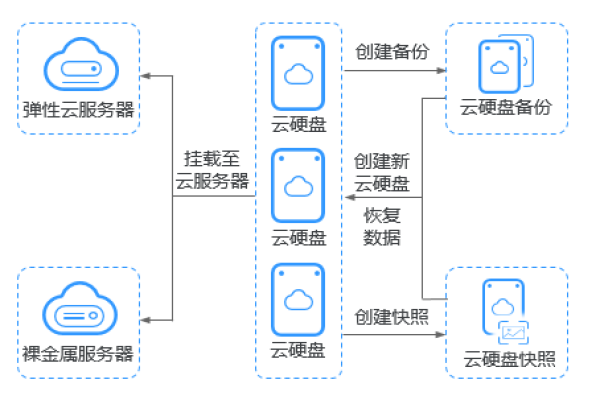

| 云存储 | 取决于服务提供商政策,一般可通过管理界面删除 | 低,云服务商通常会有备份机制,且删除后可能仍有副本留存 | 用户对数据的控制权较弱,需依赖服务商的数据处理政策 |

二、逻辑删除与物理删除

逻辑删除:这是最常见的删除方式,用户通过点击“删除”按钮或执行删除命令,实际上只是将文件或数据的索引从文件系统中移除,数据本身并未立即从存储介质上抹去,这种删除方式下的数据往往可以通过数据恢复软件找回,尤其是当存储介质未被新数据覆盖时。

物理删除:也称为“数据擦除”或“低级格式化”,它涉及对存储介质上的数据进行彻底的重写或破坏,使得原始数据无法再被识别或恢复,这种方法包括使用特定的软件工具进行多次重写(如DoD 5220.22-M标准),或者物理破坏存储介质(如钻孔、粉碎)。

三、特殊情况下的存储删除

加密存储:对于加密存储的数据,即使物理介质上的数据被删除或擦除,没有密钥的情况下也无法解密查看,这增加了数据的安全性,但同时也意味着一旦密钥丢失,数据将永远无法访问。

嵌入式系统:某些嵌入式设备(如智能手机、平板电脑)可能对存储有更严格的控制,用户可能无法直接删除某些系统文件或应用数据,这种情况下,可能需要通过刷机、恢复出厂设置等方式来“重置”存储。

四、FAQs

Q1: 删除文件后,为什么还能通过数据恢复软件找回?

A1: 因为大多数删除操作仅仅是将文件从文件系统的索引中移除,实际数据并未立即从存储介质上抹去,只要这些数据未被新数据覆盖,就有可能通过专业的数据恢复软件找回。

Q2: 如何确保存储数据被彻底删除,无法恢复?

A2: 可以采用物理删除的方法,如使用数据擦除软件进行多次重写,或者物理破坏存储介质,对于敏感信息,建议先进行加密处理,再执行删除操作。

小编有话说

存储数据的删除并非简单的一键操作,其背后涉及到复杂的技术原理和安全考量,无论是个人用户还是企业,都应根据自身需求选择合适的删除方式,并重视数据的安全处理,特别是在处理敏感信息时,务必采取额外的安全措施,如加密和物理销毁,以确保数据无法被非规恢复,了解并遵守相关法律法规,合理管理和处置数据资产,也是每个数据使用者的责任。