为什么不能答复qq邮箱

- 行业动态

- 2024-05-11

- 5

为什么不能答复QQ邮箱?

网络连接问题

1、网络不稳定:QQ邮箱需要稳定的网络连接才能正常工作,如果网络不稳定,可能会导致无法正常登录或发送邮件。

2、防火墙限制:某些防火墙可能会阻止QQ邮箱的访问,导致无法使用该邮箱进行回复。

账号权限问题

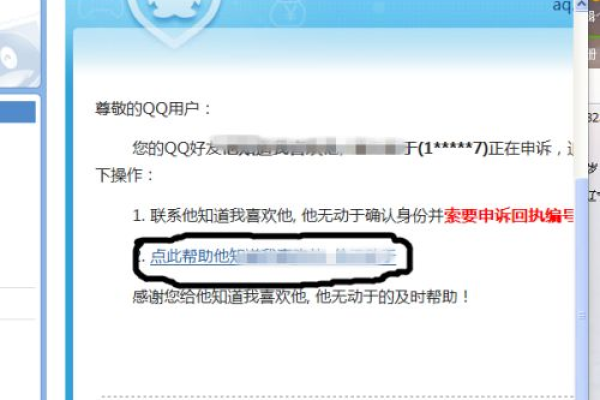

1、被封禁:如果用户违反了QQ邮箱的使用规定,可能会被封禁账号,导致无法登录或发送邮件。

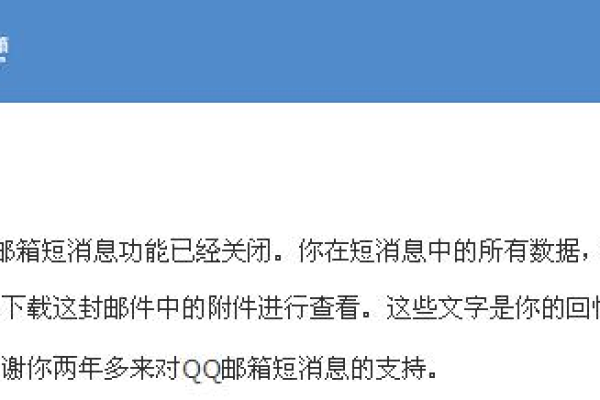

2、未开通邮箱功能:如果用户的QQ账号未开通邮箱功能,将无法使用QQ邮箱进行回复。

系统故障问题

1、服务器故障:QQ邮箱的服务器可能会出现故障或维护,导致无法正常使用。

2、软件版本问题:如果用户使用的QQ邮箱客户端版本过旧,可能存在兼容性问题,导致无法正常回复邮件。

其他原因

1、邮件内容违规:如果用户发送的邮件内容违反了QQ邮箱的规定,可能会被系统拦截或删除,导致无法回复。

2、对方设置问题:如果对方设置了拒收或过滤规则,可能会将用户发送的邮件直接删除或放入垃圾邮件箱,导致无法回复。

解决方法:

1、检查网络连接:确保网络稳定,可以尝试重新连接网络或切换到其他网络环境。

2、检查账号权限:确认账号是否被封禁或未开通邮箱功能,如果是,可以联系QQ客服解决。

3、检查系统故障:等待QQ邮箱服务器恢复正常运行,或者尝试更新QQ邮箱客户端版本。

4、检查邮件内容和对方设置:确保邮件内容符合QQ邮箱的规定,同时确认对方没有设置拒收或过滤规则。

无法答复QQ邮箱可能是由于网络连接问题、账号权限问题、系统故障问题或其他原因导致的,用户可以通过检查网络连接、账号权限、系统故障和其他原因来解决该问题。