物联网安全监管的挑战与解决方案是什么?

- 行业动态

- 2025-03-07

- 9

1、定义与构成

定义:安全监管物联网是利用物联网技术,将各种感知设备(如传感器、RFID 标签等)、网络传输设备和数据处理平台连接起来,实现对各类安全相关信息的实时采集、传输、处理和分析,以达到对安全隐患的及时发现、预警和有效监管的目的。

构成

感知层:由各种传感器组成,如温度传感器、压力传感器、烟雾传感器、摄像头等,负责对环境中的安全相关参数进行实时感知和数据采集,例如在危险化学品储存仓库中,安装气体泄漏传感器,一旦检测到有害气体泄漏,立即发出警报。

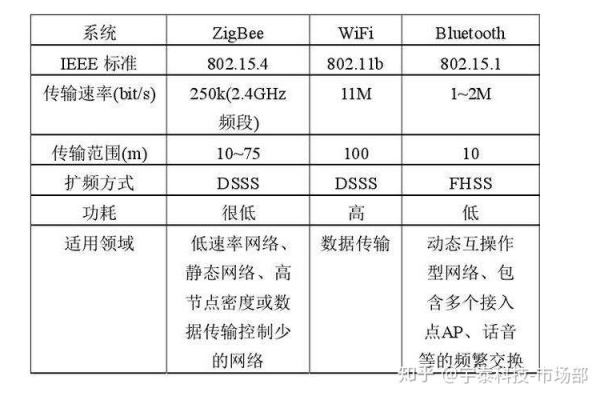

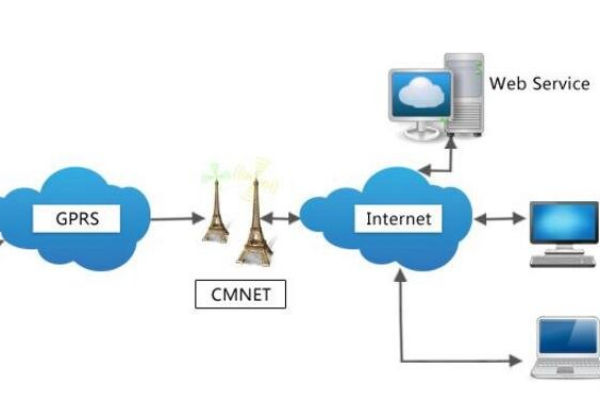

网络层:包括有线网络(如光纤、电缆等)和无线网络(如 Wi-Fi、ZigBee、GPRS 等),其主要作用是将感知层采集到的数据快速、稳定地传输到数据处理中心。

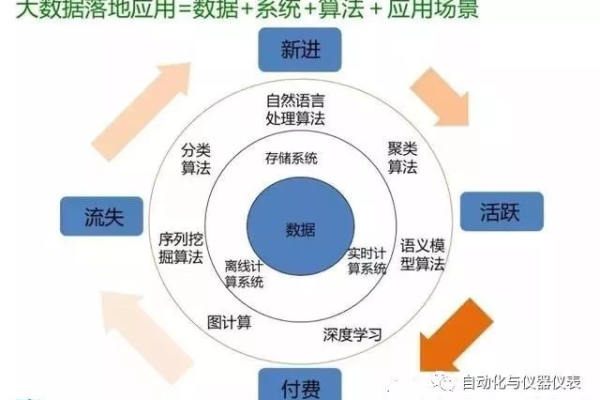

应用层:是对数据的处理和分析中心,通过建立智能化的数据分析系统,对收集到的数据进行深入挖掘和分析,实现对安全状态的评估、预测和决策支持,例如通过对历史数据和实时数据的分析,预测设备故障的发生概率,提前制定维护计划。

2、关键技术

传感器技术:传感器的性能直接影响物联网系统的监测精度和可靠性,需要根据不同的应用场景选择合适的传感器类型,并不断优化传感器的灵敏度、稳定性和抗干扰能力。

无线通信技术:确保数据的高效、稳定传输,在选择无线通信技术时,需综合考虑传输速率、覆盖范围、功耗等因素,以满足不同场景下的需求。

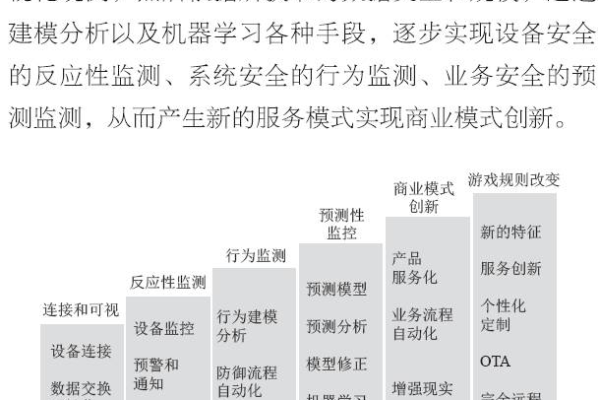

数据处理与分析技术:包括数据清洗、融合、挖掘等,能够从海量的数据中提取有价值的信息,为安全决策提供依据,例如采用机器学习算法对设备的运行数据进行分析,识别异常模式,提前预警潜在的安全隐患。

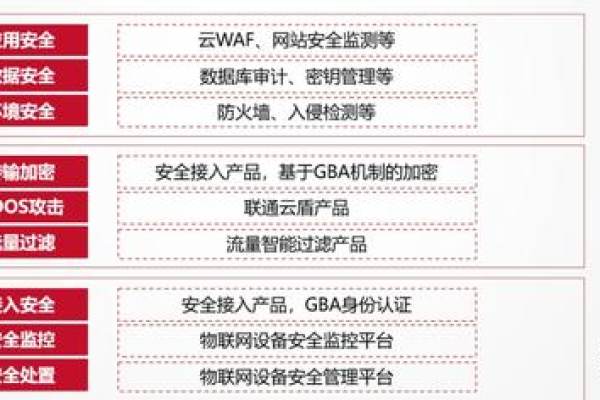

安全技术:保障物联网系统自身的安全,防止数据被窃取、改动或泄露,采用加密技术对数据进行加密处理,设置严格的访问控制权限,加强网络安全防护等措施。

3、应用领域

工业生产领域:在工厂中安装大量的传感器,对生产设备的运行状态、工作环境参数等进行实时监测,实现设备的远程监控和故障诊断,提高生产效率和安全性,例如在汽车制造工厂中,通过物联网技术对生产线上的各种设备进行监控,及时发现设备故障并进行维修,避免生产中断。

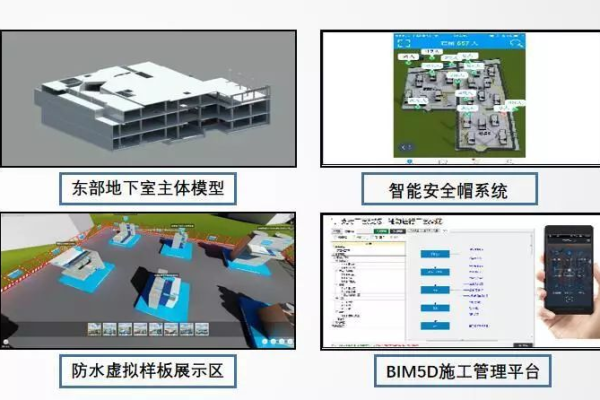

建筑工程领域:利用传感器对建筑物的结构安全、施工过程进行监测,如监测建筑物的沉降、倾斜、裂缝等情况,以及塔吊、升降机等施工设备的运行状态,确保建筑施工的安全,结合 BIM 技术和物联网技术,实现对建筑工程全生命周期的安全管理。

交通运输领域:在道路、桥梁、隧道等交通基础设施上安装传感器,监测交通流量、路况、气象等信息,为交通管理部门提供决策支持,实现智能交通管理,在车辆上安装车载终端设备,实现对车辆的实时定位、行驶状态监测和远程控制,提高交通安全性。

公共安全领域:在公共场所如商场、学校、医院等安装视频监控摄像头、烟雾报警器、人员流量统计装置等设备,实时监测公共场所的安全状况,及时发现火灾、拥挤踩踏等安全事故隐患,保障公众的生命财产安全。

4、优势与挑战

优势

实时性强:能够实时获取安全相关的数据和信息,及时发现安全隐患,缩短响应时间,降低事故损失。

精准度高:借助先进的传感器技术和数据分析算法,可以实现对安全问题的精准定位和诊断,提高监管的效率和准确性。

智能化程度高:通过大数据分析和人工智能技术,能够对安全数据进行深度挖掘和分析,实现智能预警和预测,为安全管理提供科学的决策依据。

覆盖范围广:可以应用于各种行业和领域,实现对不同场所、不同设备的安全监管,构建全方位、多层次的安全监管体系。

挑战

技术标准不统一:目前物联网技术在安全监管领域的应用还缺乏统一的标准和规范,导致不同厂家的设备和系统之间兼容性差,难以实现互联互通和数据共享。

数据安全与隐私保护问题:安全监管物联网涉及大量的敏感数据,如企业的生产经营数据、个人的身份信息等,如何确保这些数据的安全和隐私,防止数据泄露和滥用,是一个亟待解决的问题。

成本较高:建设和维护安全监管物联网系统需要投入大量的资金,包括硬件设备的采购、安装调试、软件开发、人员培训等方面的费用,对于一些中小企业来说可能存在一定的经济压力。

专业人才短缺:物联网技术涉及到多个学科领域的知识,需要既懂技术又懂管理的复合型人才,这方面的专业人才相对短缺,制约了安全监管物联网的发展和应用。

安全监管物联网作为一种新兴的安全监管手段,具有广阔的应用前景和重要的现实意义,它能够提高安全监管的效率和精准度,为保障人民生命财产安全和社会稳定提供有力的技术支持,在实际应用中还需要不断完善技术标准、加强数据安全保护、降低成本并培养专业人才以应对各种挑战。