Android行为监控软件,如何有效监控与管理移动设备行为?

- 行业动态

- 2025-03-07

- 3

Android行为监控软件

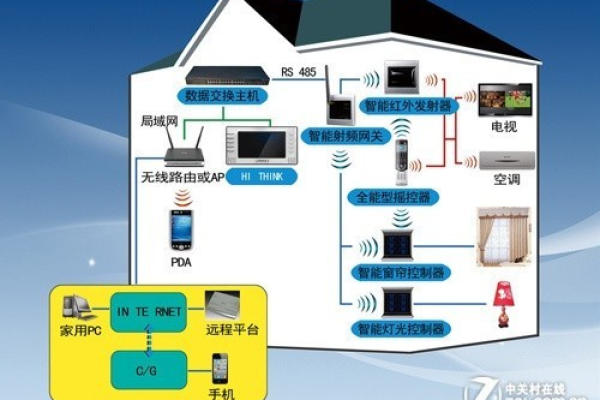

一、Android平台软件行为监控系统设计

1、系统架构:

Binder机制:Android平台采用的进程间通信(IPC)机制,通过Client-Server模式实现服务请求与响应。

安全模型:基于Linux系统的文件访问控制和Framework权限访问控制模型,保障应用安全。

2、技术实现:

动态分析:通过直接运行软件并监控系统捕捉其行为,与静态分析结果相印证。

监控日志:实时记录手机上的敏感行为到监控日志中。

3、系统测试:

测试范围:目前主要在主流手机厂商的Android 2.2至Android 4.0版本上进行测试。

未来方向:朝兼容性、健壮性发展,需大量针对不同机型和版本的测试。

二、Android Eye项目介绍

1、功能特点:

资源监控:监控应用程序的CPU、内存、网络流量等资源使用情况。

事件触发监控:监控点击事件、滑动事件等。

日志查看:查看应用程序的日志信息,包括系统日志和自定义日志。

崩溃报告收集:收集应用程序的崩溃报告,便于故障排查。

2、使用方法:

安装配置:下载并安装Android Eye应用,简单几步即可完成配置。

操作流程:选择要监控的应用程序,点击“开始监控”按钮,即可实时查看各种资源和事件信息。

三、Android APP动态行为监控实现步骤

1、初始化监控工具:

使用Android的StrictMode监控线程行为,捕获潜在的违规操作。

2、捕获APP事件:

重写Activity的生命周期方法捕获关键事件,如网络请求和文件操作。

3、分析和存储数据:

将监控捕获的数据存储到本地数据库中,便于后续分析。

4、可视化监控结果:

使用GraphView等库将监控数据可视化,如绘制网络请求的折线图。

四、Android监控应用行为实现指南

1、创建新项目:

使用Android Studio创建新的项目,选择空白活动模板。

2、添加所需权限:

在AndroidManifest.xml中添加访问网络、存储等必要权限。

3、创建监控类及其方法:

编写BehaviorMonitor类,用于记录应用行为。

4、实现日志记录功能:

在主活动中实例化BehaviorMonitor类,并调用logBehavior方法记录用户行为。

5、运行和测试应用:

运行应用并测试监控功能,查看生成的日志文件确认行为是否被正确记录。

五、DroidBox开源分析工具介绍

1、核心功能:

分析包的哈希值、记录进出网络数据、监控文件读写操作等。

检测网络、文件和短信的信息泄露,发现绕过的权限等。

2、应用场景:

应用于安全性测试、反面软件检测、教学与研究等领域。

3、项目特点:

跨平台支持、直观的可视化图表、简单易用的命令行接口等。

4、环境配置:

安装Android SDK及依赖库pylab和matplotlib即可开始使用。

相关问题与解答

1、问:Android行为监控软件的主要用途是什么?

答:Android行为监控软件主要用于动态分析Android应用程序的行为,帮助开发者调试、优化和故障排查,同时也可用于安全研究和反面软件检测。

2、问:如何选择合适的Android行为监控软件?

答:在选择Android行为监控软件时,应考虑其功能特点、易用性、可靠性以及是否满足特定需求,对于需要实时监控应用资源使用情况的用户,可以选择具有强大资源监控功能的软件;对于安全研究人员,则可能需要选择具有深度分析和可视化功能的工具。