如何通过存储管理实验优化数据存取效率?

- 行业动态

- 2025-01-23

- 1

存储管理实验报告

一、实验目的

本次存储管理实验旨在深入理解操作系统中存储管理的基本原理和机制,包括内存的分配与回收策略、地址转换过程以及不同存储管理方式的特点和应用场景,通过实际操作和观察实验结果,加深对理论知识的掌握,提高分析和解决存储管理相关问题的能力。

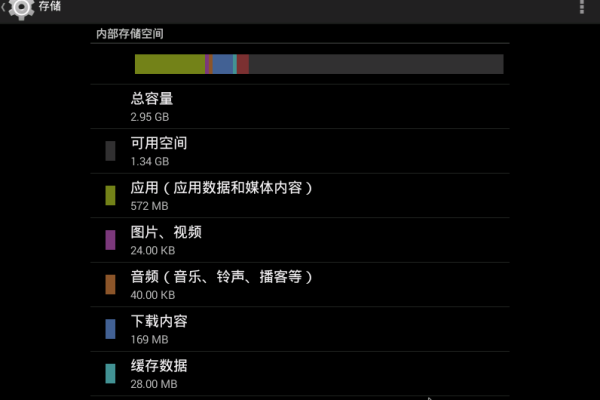

二、实验环境

硬件环境:计算机一台,配置为[具体 CPU 型号],[内存大小],[硬盘容量]。

软件环境:操作系统为[操作系统名称及版本],实验平台为[实验平台名称]。

三、实验内容与步骤

(一)单一连续分配实验

1、初始化内存

在实验平台上设置一块模拟的内存区域,假设其总大小为 1024 个字节,使用特定的数据结构来表示内存的使用情况,例如一个数组,其中每个元素表示一个字节的状态(0 表示空闲,1 表示已分配)。

| 内存地址 | 状态 |

| 0 1023 | 0 |

2、首次分配内存

采用首次适应算法进行内存分配,当有一个进程请求 200 个字节的内存时,从内存的起始位置开始查找第一个满足大小要求的连续空闲区域,在本例中,找到从地址 0 开始的 200 个连续空闲字节,将其分配给该进程,并更新内存状态表。

| 内存地址 | 状态 |

| 0 199 | 1 |

| 200 1023 | 0 |

3、再次分配内存

另一个进程请求 150 个字节的内存,同样使用首次适应算法,从当前内存的起始位置(即地址 200)开始查找,找到从地址 200 开始的 150 个连续空闲字节,进行分配并更新状态表。

| 内存地址 | 状态 |

| 0 199 | 1 |

| 200 349 | 1 |

| 350 1023 | 0 |

4、释放内存

将第一个进程所占用的 200 个字节内存释放,在内存状态表中将相应区域的值置为 0,表示该区域变为空闲。

| 内存地址 | 状态 |

| 0 199 | 0 |

| 200 349 | 1 |

| 350 1023 | 0 |

(二)固定分区分配实验

1、划分固定分区

将模拟的 1024 字节内存划分为 4 个固定大小的分区,每个分区大小为 256 个字节,建立分区表来记录每个分区的起始地址、大小和使用情况。

| 分区号 | 起始地址 | 大小(字节) | 使用情况 |

| 1 | 0 | 256 | 空闲 |

| 2 | 256 | 256 | 空闲 |

| 3 | 512 | 256 | 空闲 |

| 4 | 768 | 256 | 空闲 |

2、分配内存到固定分区

当有进程请求内存时,按照固定分区的大小进行分配,一个进程请求 100 个字节,由于固定分区的大小为 256 字节,只能将其分配到第一个分区(如果该分区空闲),即使该进程实际只需要 100 个字节,也会占用整个分区,更新分区表的使用情况。

| 分区号 | 起始地址 | 大小(字节) | 使用情况 |

| 1 | 0 | 256 | 占用 |

| 2 | 256 | 256 | 空闲 |

| 3 | 512 | 256 | 空闲 |

| 4 | 768 | 256 | 空闲 |

3、处理内存碎片问题

由于固定分区分配方式可能导致某些分区长期空闲而其他分区已满的情况,从而产生内存碎片,在这种情况下,即使有较小的内存需求也无法得到满足,因为无法将多个小的空闲分区合并成一个大的可用分区。

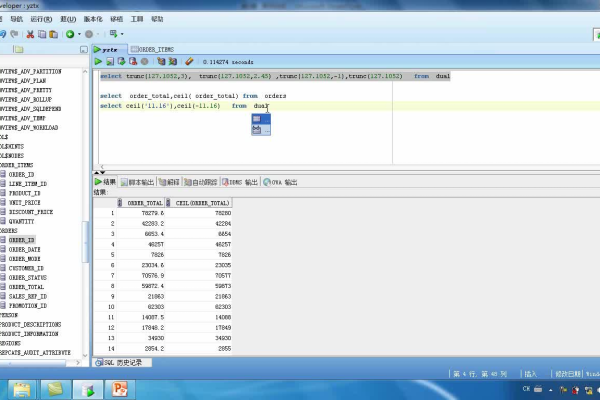

(三)动态分区分配实验(最佳适应算法)

1、初始化动态分区

同样以 1024 字节的模拟内存为基础,不预先划分任何固定的分区结构,使用链表等数据结构来管理空闲内存块的信息,包括每个空闲块的起始地址、大小等属性。

2、最佳适应算法分配内存

当进程请求内存时,遍历整个空闲链表,寻找能够恰好满足进程需求且剩余空间最小的空闲块,一个进程请求 300 个字节的内存,经过查找,发现有一个空闲块大小为 400 个字节,其剩余空间为 100 个字节是所有满足条件的空闲块中最小的,于是将该空闲块的前 300 个字节分配给进程,并更新空闲链表。

| 空闲块地址 | 大小(字节) |

| [原地址 + 300] | 100 |

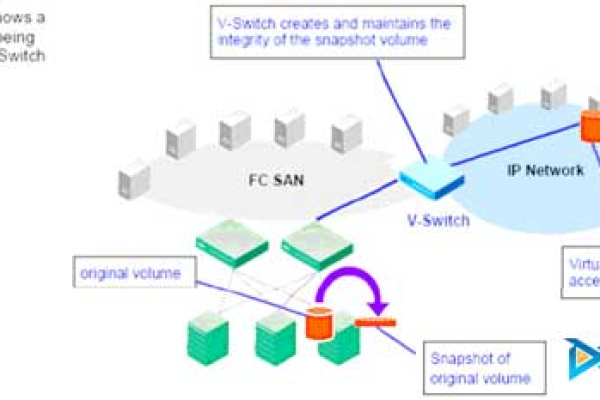

3、合并相邻空闲块

在释放内存或分配内存后,可能会出现相邻的空闲块,需要遍历空闲链表,将相邻的空闲块合并为一个更大的空闲块,以提高内存的利用率,当上述分配后的剩余空闲块(100 字节)与之前的某个空闲块相邻时,将它们合并。

四、实验结果分析

(一)单一连续分配

优点:实现简单,适用于对内存需求较为规整且一次性分配和释放的场景,在一些简单的嵌入式系统中,如果任务的内存需求相对固定且较少变化,这种方式可以较为高效地管理内存。

缺点:容易产生外部碎片,随着多次分配和释放操作,内存中可能会出现许多不连续的小空闲区域,导致虽然总的空闲内存足够,但无法满足较大内存需求的进程分配请求。

(二)固定分区分配

优点:分配和释放速度快,不需要复杂的查找和合并操作,由于分区大小固定,在分配时只需判断是否有合适的空闲分区即可,适合对实时性要求较高且内存需求可预测的系统,如一些工业控制领域的实时操作系统。

缺点:缺乏灵活性,容易造成内部碎片,无论进程实际需要多少内存,都只能分配整个分区,导致分区内部可能有大量的未使用空间浪费。

(三)动态分区分配(最佳适应算法)

优点:能够根据进程的实际需求动态地分配内存,提高了内存的利用率,通过选择最佳适应的空闲块进行分配,可以减少内存碎片的产生,相比于首次适应算法等其他算法,在大多数情况下能更有效地利用内存空间。

缺点:算法复杂度相对较高,需要遍历空闲链表来查找合适的空闲块,这在内存块数量较多时会耗费较多的时间,在分配和释放过程中可能需要频繁地进行空闲块的合并操作,也增加了系统的开销。

五、实验归纳

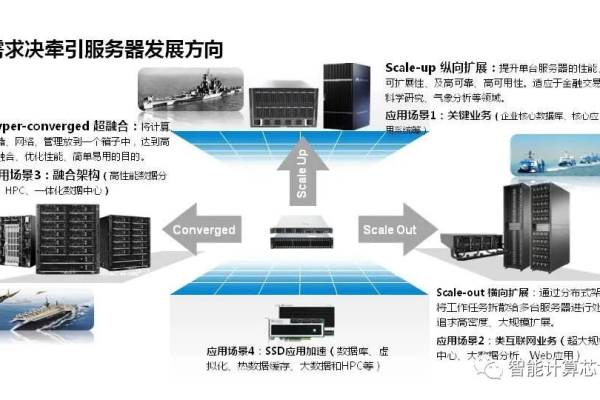

通过本次存储管理实验,深入了解了不同的内存分配策略及其优缺点,在实际的操作系统设计和应用中,需要根据具体的系统需求和场景选择合适的存储管理方式,对于资源受限且任务简单的嵌入式系统,可以考虑单一连续分配或固定分区分配;而对于通用的计算机系统,动态分区分配可能更为合适,在设计和实现存储管理系统时,还需要综合考虑算法的效率、内存的利用率以及系统的可靠性等多方面因素,以提供高效、稳定的内存管理服务。

六、FAQs

问题一:为什么在动态分区分配中要采用最佳适应算法而不是首次适应算法?

答:最佳适应算法能够在满足进程内存需求的前提下,尽量选择剩余空间最小的空闲块进行分配,这样可以在一定程度上减少内存碎片的产生,提高内存的整体利用率,相比之下,首次适应算法只是简单地选择第一个满足条件的空闲块,可能会导致较大的空闲块被过早地分割,从而在后续的分配中更容易产生无法满足需求的碎片情况,在一个有多个不同大小空闲块的内存环境中,如果采用首次适应算法,可能会将一个大的空闲块分配给一个只需要少量内存的进程,而后续有较大内存需求的进程就无法得到满足;而最佳适应算法会优先利用那些刚好能满足需求的较小空闲块,保留较大的空闲块以备后续使用。

问题二:在实际应用中,如何减少存储管理系统中的内存碎片?

答:可以采取以下几种方法来减少内存碎片:一是采用合适的内存分配算法,如上面提到的最佳适应算法等,尽量避免产生过多的小碎片;二是定期进行内存整理,例如在某些系统负载较低的时段,对内存进行扫描和整理,将分散的小空闲块合并成较大的连续空闲区域;三是在系统设计阶段就合理规划内存的使用,根据应用程序的特点预估其内存需求,尽量采用合适的数据结构和编程方式来优化内存的分配和释放模式,避免不必要的内存碎片化操作,还可以考虑使用内存压缩技术,将正在使用的内存数据进行重新排列和紧凑存储,释放出更多的连续空闲空间。

七、小编有话说

存储管理作为操作系统的核心功能之一,其复杂性和重要性不言而喻,通过这次实验,我们不仅在理论上对各种存储管理方式有了更清晰的认识,更在实践中深刻体会到了不同策略的优劣之处,希望大家在今后的学习和工作中,能够将这些知识灵活运用,不断探索更高效的存储管理方案,为计算机系统的性能优化贡献自己的力量。