存储多路径为何成为提升数据性能的关键?

- 行业动态

- 2025-04-20

- 2

提升数据可靠性与性能的关键技术

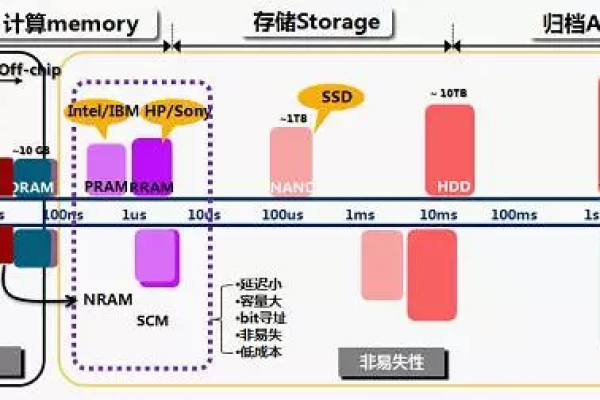

在数字化时代,企业对数据存储的可靠性和性能要求日益严苛,无论是数据中心、云计算平台,还是企业级存储系统,存储多路径技术(Storage Multipathing)作为一项核心能力,成为保障业务连续性的重要支撑,本文将深入解析存储多路径的工作原理、核心优势以及实际应用场景,帮助读者全面理解这一技术。

什么是存储多路径?

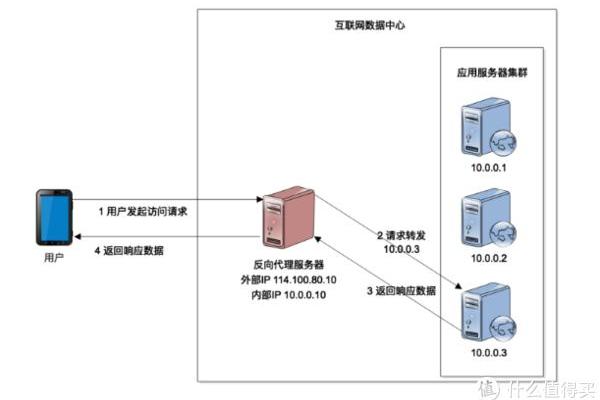

存储多路径指在主机(如服务器)与存储设备(如磁盘阵列)之间建立多条物理或逻辑路径,通过动态管理这些路径,实现数据流量的智能分配与故障时的自动切换,它类似于在两地之间规划多条交通路线,即使某条道路中断,车辆仍可通过其他路线抵达目的地。

核心组件:

- 路径管理软件:负责路径的监控、负载均衡与故障恢复。

- 冗余硬件:如多块HBA卡(主机总线适配器)、多台交换机、多个存储控制器等。

存储多路径如何工作?

路径发现与注册

主机通过HBA卡或网络接口连接到存储设备,操作系统或专用软件会识别所有可用路径,并将其注册为“活跃”状态。

流量分配策略

- 轮询模式(Round Robin):将I/O请求均匀分配到所有路径,最大化带宽利用率。

- 最小队列深度(Least Queue Depth):优先选择当前负载最轻的路径,降低延迟。

- 固定路径(Fixed Path):指定特定路径处理特定类型的I/O请求(适用于异构存储环境)。

- 故障检测与切换

当某条路径出现故障(如断线、硬件损坏),系统在毫秒级内将流量切换到其他可用路径,确保业务无感知中断。

存储多路径的核心优势

| 优势 | 具体表现 |

|---|---|

| 高可用性 | 避免单点故障,保障业务连续运行。 |

| 负载均衡 | 多路径并行传输数据,提升I/O吞吐量。 |

| 灵活扩展 | 支持在线添加新路径,适应存储容量与性能的动态增长。 |

| 兼容性广 | 适配主流存储协议(如FC、iSCSI、NVMe-oF)及厂商设备(如EMC、华为、Dell)。 |

典型应用场景

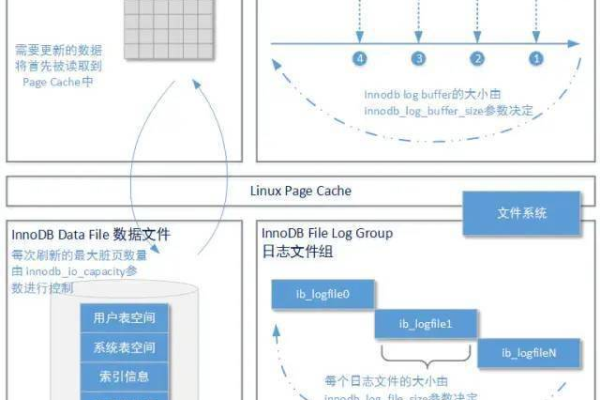

企业级数据库

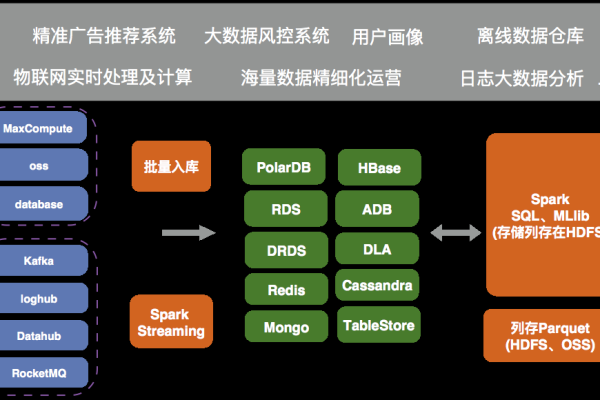

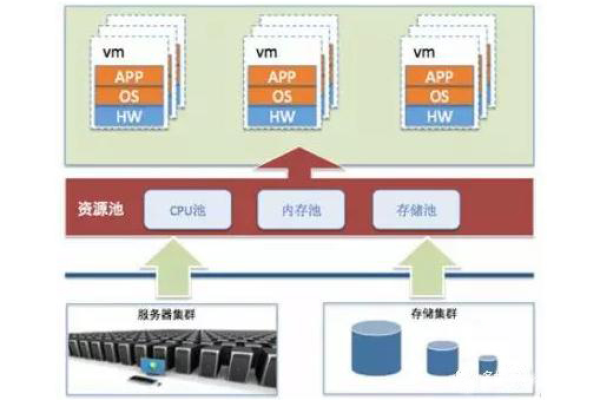

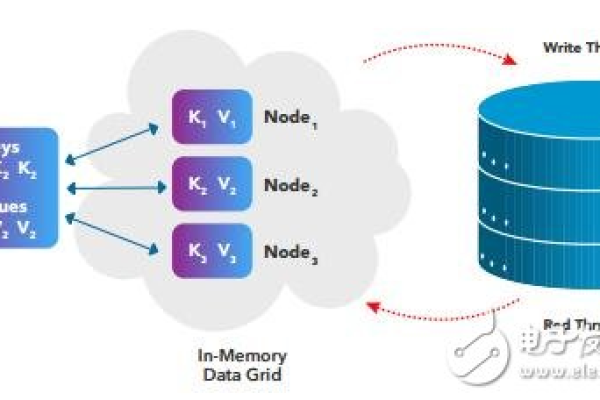

金融、电商等行业的OLTP(在线交易处理)系统需7×24小时运行,多路径技术可避免因存储链路中断导致交易失败。虚拟化与云计算

VMware、Hyper-V等虚拟化平台依赖多路径实现虚拟机存储资源的动态调度,保障云服务的SLA(服务等级协议)。容灾备份

在多数据中心架构中,通过跨站点多路径实现数据同步与快速切换,缩短RTO(恢复时间目标)。

选择多路径方案的注意事项

协议匹配

根据存储网络类型(如FC SAN、IP SAN)选择支持对应协议的解决方案。性能与成本平衡

并非路径越多越好——过多的路径可能导致管理复杂度上升,需结合业务需求规划合理数量。厂商支持

优先选择经过厂商认证的软硬件组合,避免兼容性问题。

常见误区与解答

误区1:多路径仅用于故障切换,对性能提升有限。

真相:通过合理负载策略,多路径可显著提升带宽利用率(尤其在视频处理、AI训练等高吞吐场景)。

误区2:所有存储设备都默认支持多路径。

真相:需检查存储控制器及主机操作系统的兼容性(例如Windows需安装MPIO插件,Linux需配置DM-Multipath)。

未来趋势

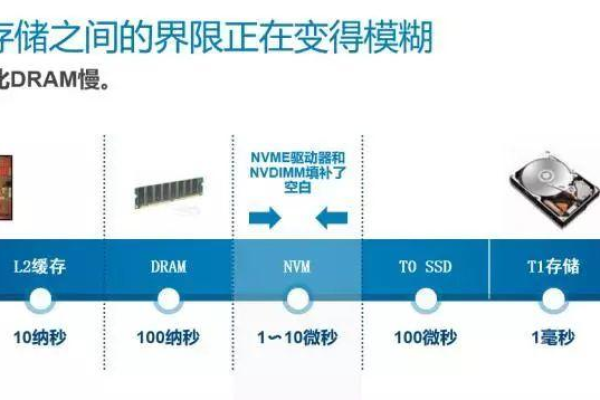

随着NVMe协议和分布式存储的普及,多路径技术正向智能化与全闪存适配方向演进:

- AI驱动的动态路径优化:根据实时负载预测调整流量分配。

- 端到端NVMe-oF多路径:支持超低延迟与微秒级故障切换。

引用说明

本文参考了存储行业协会SNIA(https://www.snia.org)的技术白皮书、《存储网络设计与实战》(人民邮电出版社)以及华为、Dell EMC官方技术文档,具体实现方案请以各厂商最新指南为准。