只读存储器为何仍是数据存储领域不可或缺的关键技术?

- 行业动态

- 2025-04-20

- 2

只读存储器(ROM)是一种数据只能读取、无法修改的存储设备,其内容通常在制造时或通过特定设备预先写入,ROM在断电后仍能保留数据,常用于存储固定程序(如计算机启动引导代码)或硬件固件,常见类型包括掩模ROM、PROM、EPROM和EEPROM,其中闪存因其可重复擦写特性广泛应用于嵌入式系统。

在计算机系统中,存储器是承载数据与指令的关键组件。仅读取存储器(Read-Only Memory,ROM)因其独特的特性,成为支撑电子设备稳定运行的核心技术之一,本文将深入解析ROM的定义、工作原理、应用场景及技术演进,帮助读者全面理解这一重要技术。

什么是仅读取存储器(ROM)?

ROM是一种非易失性存储器(数据断电后仍保留),其存储的数据在制造时被固定写入,用户无法通过常规操作修改,与随机存取存储器(RAM)不同,ROM的设计初衷是长期存储固定程序或基础代码,例如计算机的启动程序(BIOS)、嵌入式系统的固件等。

ROM的工作原理

ROM通过物理结构实现数据的永久存储,其核心原理是:

- 电路固化:通过半导体技术,在芯片制造阶段将二进制数据(0和1)以电路连接或断开的形式固化。

- 只读特性:数据写入后,用户只能通过特定电路读取内容,无法覆盖或删除。

- 非易失性:依赖半导体材料的稳定性,无需电源即可长期保存数据。

ROM的主要类型与技术演进

随着技术进步,ROM衍生出多种可编程改进版本,以满足不同场景需求:

| 类型 | 特点 |

|---|---|

| MASK ROM | 数据在芯片制造时写入,成本低,适合大规模量产(如游戏卡带)。 |

| PROM | 用户可通过专用烧录器一次性写入数据(不可修改)。 |

| EPROM | 紫外线擦除后可重新编程(需专用设备)。 |

| EEPROM | 电信号擦除与编程,支持局部修改(如BIOS更新)。 |

| Flash ROM | 块擦除技术,读写速度快,广泛用于U盘、SSD和手机固件存储。 |

ROM的典型应用场景

- 计算机启动程序

BIOS或UEFI固件存储在ROM中,确保开机时能加载操作系统。 - 嵌入式系统

家电、工业设备的控制程序依赖ROM实现稳定运行。 - 游戏与消费电子

经典游戏卡带(如红白机)使用MASK ROM存储游戏代码。 - 安全芯片

ROM存储加密密钥或认证信息,防止数据改动。

ROM与RAM的核心区别

| 特性 | ROM | RAM |

|---|---|---|

| 数据持久性 | 断电保留 | 断电丢失 |

| 写入能力 | 只读(部分类型支持有限编程) | 可多次读写 |

| 速度 | 较慢 | 更快 |

| 成本 | 低(大规模生产) | 高 |

| 用途 | 存储固定程序 | 临时数据处理 |

ROM的技术挑战与未来趋势

- 容量与成本的平衡

Flash ROM已实现TB级存储,但高密度芯片仍需突破良率瓶颈。 - 安全性增强

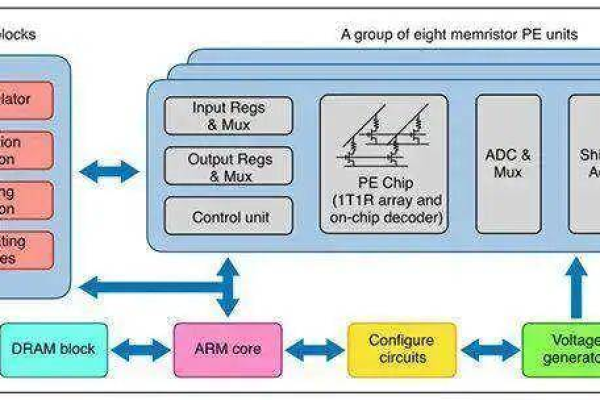

硬件级防改动设计(如eFuse技术)成为物联网设备的关键需求。 - 新型存储技术融合

ROM与MRAM(磁阻存储器)、ReRAM(阻变存储器)的结合可能突破传统物理限制。

为什么ROM不可替代?

- 可靠性:数据不可修改性杜绝了意外删除或干扰攻击风险。

- 稳定性:极端环境(高温、辐射)下仍能保持数据完整。

- 基础性:从微控制器到超级计算机,ROM是数字世界的“基因代码”载体。

引用说明 参考了《计算机组成与设计》(David Patterson, John Hennessy)、IEEE固态电路期刊(IEEE Journal of Solid-State Circuits)以及三星电子2025年存储技术白皮书。