存储技术如何改变我们的数据未来?

- 行业动态

- 2025-04-20

- 2

数字时代的“记忆基石”

在信息爆炸的今天,人类每天产生的数据量已达到329EB(1EB=10亿GB),相当于每秒传输数千部高清电影,存储技术作为数据的“保险库”,承担着记录、保存和管理这些海量信息的核心任务,它不仅是个人手机、电脑中照片与文件的“保管员”,更是企业运营、社会运转乃至科学研究的底层支柱。

存储技术的应用场景

个人生活

从智能手机的相册到云端备份的聊天记录,存储技术让每个人的数字足迹得以留存,一部128GB的手机可存储约3万张照片或100小时高清视频,背后依赖的是NAND闪存芯片的高密度存储能力。企业运营

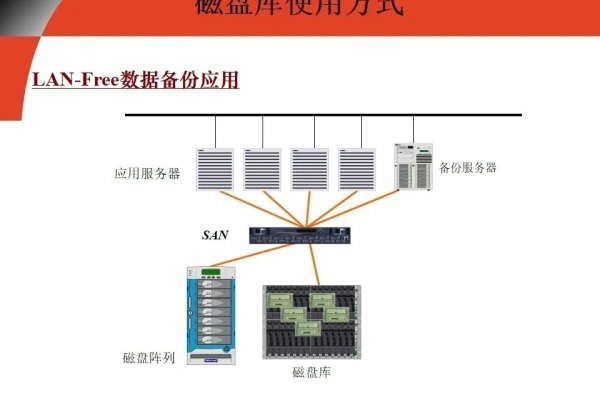

企业级存储系统(如SAN和NAS)支撑着银行交易记录、电商平台订单、医疗影像等关键数据,以支付宝为例,其分布式存储系统每天处理超过10亿笔交易,数据可靠性达99.9999999%(9个9)。科学研究

大型强子对撞机(LHC)每年产生约90PB(9000万GB)实验数据,需依赖超算中心的冷存储技术长期保存,天文学领域的“平方公里阵列射电望远镜(SKA)”建成后,数据生成速度将达1TB/秒,需新型存储架构支撑。

存储技术的分类与演进

存储技术按介质和架构可分为三大类:

机械硬盘(HDD)

通过磁头在旋转磁盘上读写数据,容量大(单盘超20TB)、成本低,但速度较慢(约120MB/s),多用于数据中心冷备份。固态硬盘(SSD)

采用闪存芯片,读写速度达3500MB/s,抗震性强,已成为消费电子主流,但受限于写入寿命(主流TLC芯片约1000次擦写),企业级SSD需通过冗余算法延长使用寿命。云存储

结合分布式架构和虚拟化技术,AWS S3、阿里云OSS等服务提供弹性扩展能力,据IDC预测,2025年全球云存储市场规模将突破1690亿美元,占企业存储支出的60%。

存储技术的核心价值

数据资产化

麦肯锡研究显示,数据驱动型企业的利润率比同行高6%,存储技术将原始数据转化为可分析的资产,支撑AI训练、商业决策等场景。业务连续性保障

采用RAID 6或纠删码技术的存储系统,可在同时损坏2块硬盘时仍保障数据完整,金融行业要求系统RTO(恢复时间目标)小于15分钟,依赖存储容灾方案实现。合规与安全

GDPR等法规要求用户数据留存6年以上,WORM(一次写入多次读取)技术可防止改动,量子加密存储、区块链存证等新技术正在解决数据确权难题。

未来趋势:从容量竞赛到智能进化

密度突破

希捷推出的HAMR(热辅助磁记录)技术,通过激光加热将硬盘容量提升至50TB以上;DNA存储实验已实现215PB/g的密度,为现有技术的百万倍。

绿色存储

数据中心耗电量占全球2%,采用QLC闪存和液冷技术的存储设备可降低30%能耗,Backblaze数据显示,优化后的硬盘故障率下降40%。智能分层

AI驱动的存储系统能自动识别热点数据,将高频访问内容迁移至SSD,冷数据转存至磁带库,综合成本降低50%。

引用说明

本文数据来源包括:IDC《全球云存储市场报告》、希捷2025年技术白皮书、Backblaze硬盘可靠性统计报告、麦肯锡《数据经济价值研究》,技术细节参考IEEE存储技术委员会公开资料及行业头部企业技术文档。