DNS负载均衡究竟位于OSI模型的哪一层?

- 行业动态

- 2025-04-19

- 2

DNS负载均衡属于应用层(OSI第七层),其通过解析域名时返回不同服务器的IP地址,将用户请求分散到多台服务器,实现流量分配和高可用性,无需依赖网络设备或传输层协议。

在计算机网络架构中,DNS负载均衡的实现层级是一个常被讨论的技术问题,要准确理解其所属层级,需结合OSI七层模型和实际应用场景进行分析。

DNS负载均衡的核心定位

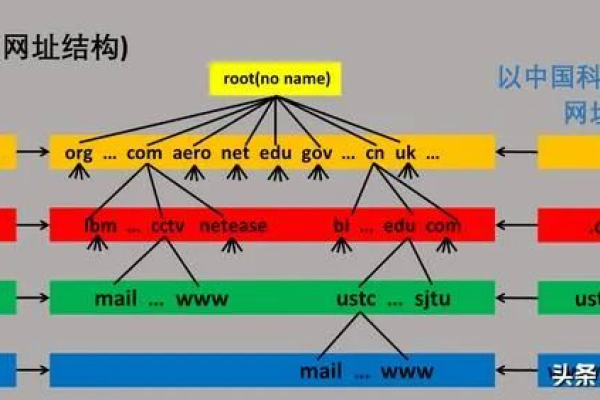

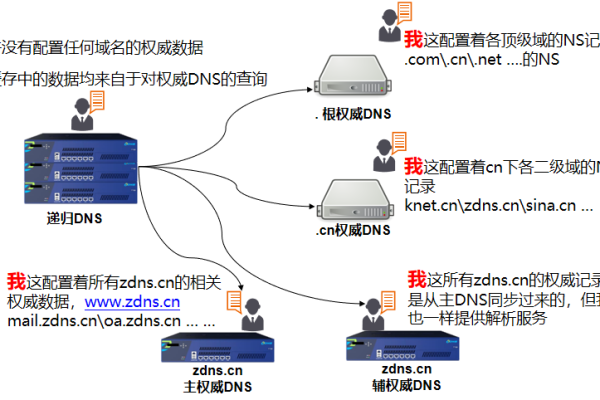

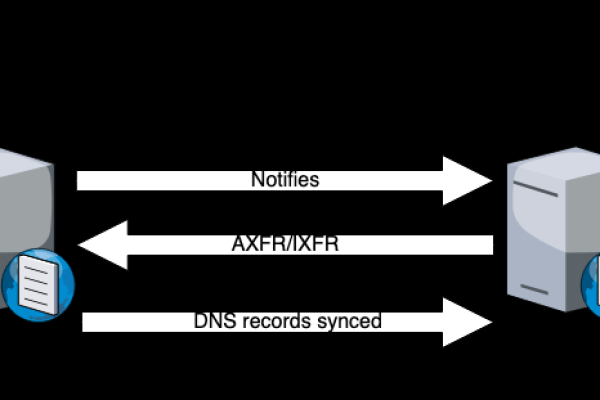

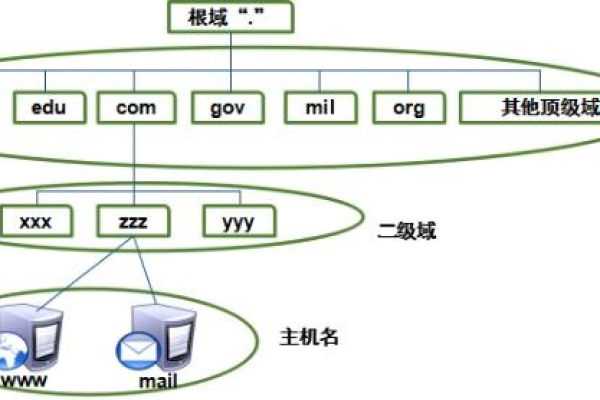

DNS(Domain Name System)的核心功能是将域名转换为IP地址,这一过程发生在应用层(OSI第七层),DNS协议本身基于UDP或TCP协议(传输层),但其核心逻辑——域名解析服务——属于应用层的典型功能。

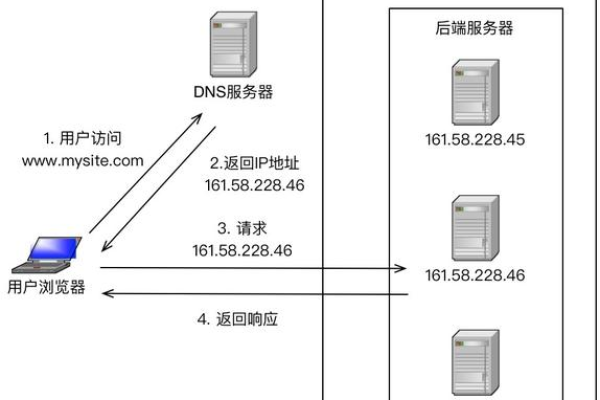

当DNS被用于负载均衡时,其工作机制是通过返回不同的服务器IP地址来分散用户请求。

- 用户访问

example.com时,DNS服务器会根据预设策略(如轮询、地理位置、服务器健康状态等)返回多个IP地址中的一个。 - 客户端通过解析到的IP地址访问目标服务器,流量被自动分配到不同节点。

这一过程完全依赖于应用层的域名解析逻辑,与网络层(IP路由)或传输层(TCP连接管理)无直接关联。

为什么属于应用层?

功能匹配性

DNS负载均衡的本质是通过域名解析结果控制流量分发,而域名解析是典型的应用层服务,它不修改数据包内容,也不介入TCP握手过程,仅通过返回不同IP实现分流。

协议层级依据

DNS协议定义在RFC 1034和RFC 1035中,明确归类为应用层协议,负载均衡作为DNS的扩展功能,自然继承其层级属性。对比其他负载均衡技术

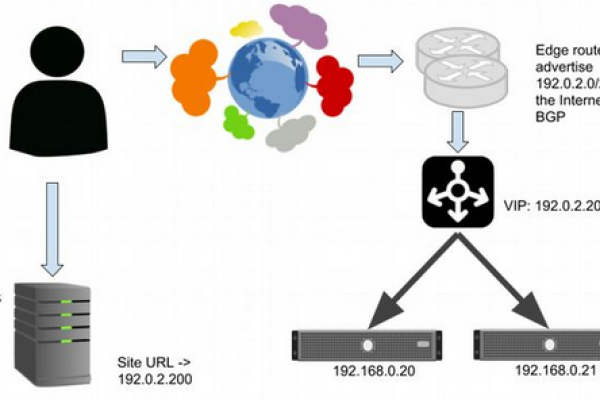

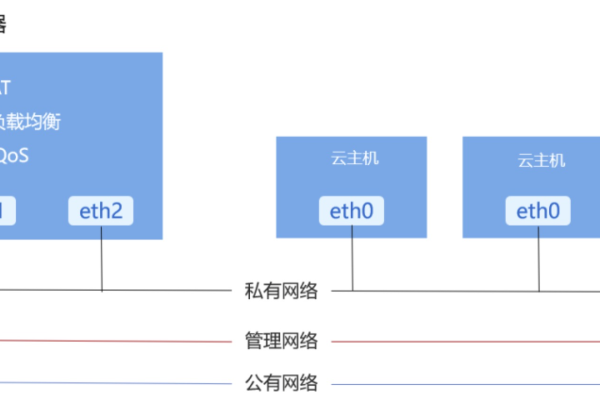

- 传输层负载均衡(L4):基于IP和端口进行分发(如LVS、HAProxy的TCP模式)。

- 应用层负载均衡(L7):解析HTTP协议内容后分流(如Nginx、AWS ALB)。

- DNS负载均衡:仅通过域名解析结果分配流量,无会话层干预,属于L7中的子功能。

DNS负载均衡的优缺点

| 优势 | 局限性 |

|---|---|

| ① 实现简单,无需额外硬件 | ① 客户端可能缓存旧IP,导致分流不均 |

| ② 天然支持全球流量调度 | ② 无法感知服务器实时负载状态 |

| ③ 成本低,适合中小规模场景 | ③ 粒度较粗,无法基于内容精细分流 |

典型应用场景

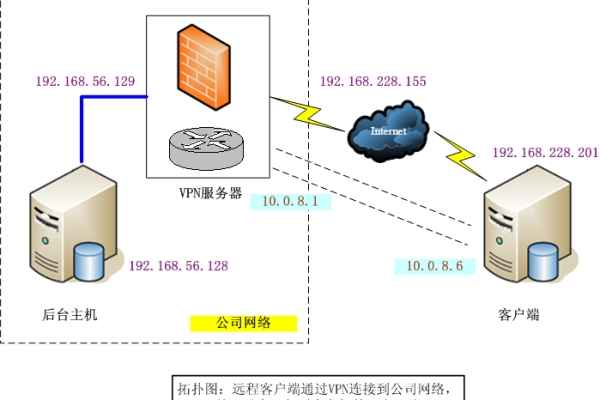

- 多机房容灾:将用户请求定向到不同地域的数据中心。

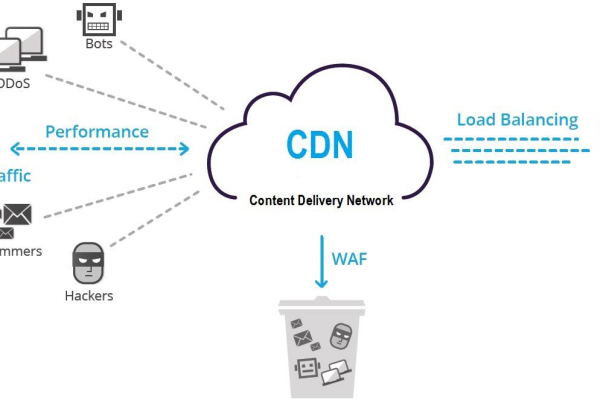

- CDN加速:返回离用户最近的边缘节点IP。

- 灰度发布:通过解析不同IP引导部分用户访问新版本服务。

引用说明

- RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities

- RFC 1035: Domain Names – Implementation and Specification

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach

- Cloudflare文档:How DNS Load Balancing Works

通过上述分析可知,DNS负载均衡是应用层技术的延伸应用,其核心逻辑与OSI模型中的层级定义完全吻合。