如何区分存储可用域、云盘类型与存储后端的关系?

- 行业动态

- 2025-04-19

- 2

存储可用域、云盘类型与存储后端:核心概念解析

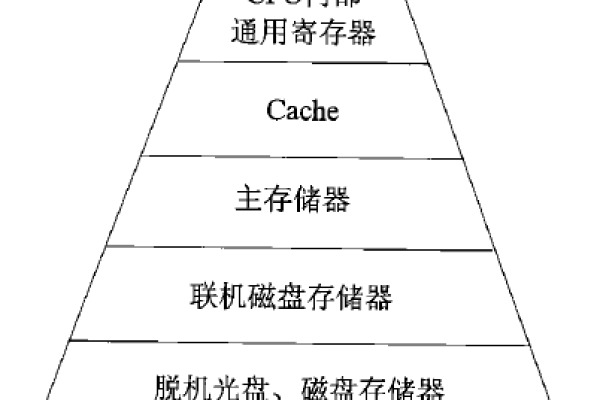

在云计算与数据存储领域,存储可用域、云盘类型和存储后端是构建稳定、高效存储架构的三大核心概念,无论是企业用户还是开发者,理解这些术语的涵义与关联性,都能帮助优化存储资源的选择与管理,以下将从技术原理、应用场景及实际价值三个维度展开详解。

存储可用域:数据高可用的地理保障

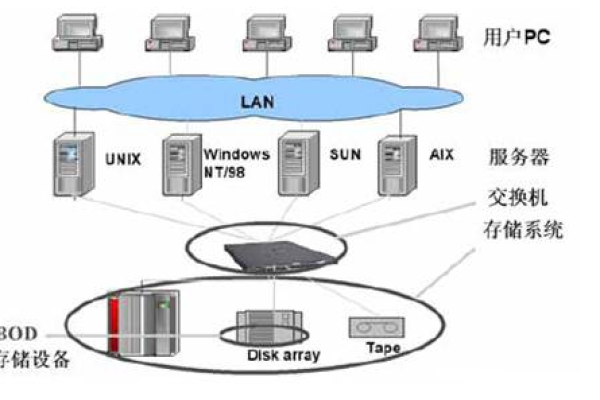

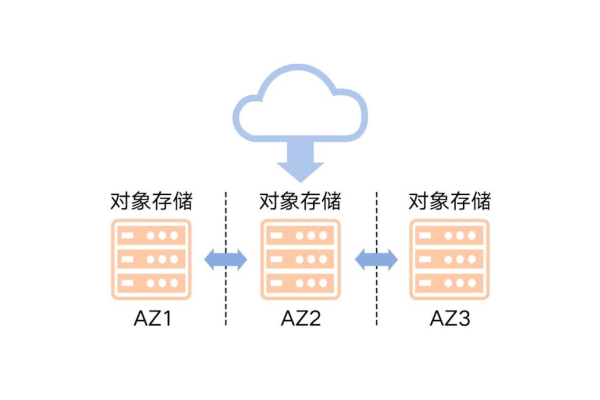

存储可用域(Storage Availability Zone)是指云计算平台中物理隔离的独立数据中心区域,通常由多个冗余的电力、网络和冷却系统支撑,其核心目的是通过地理分散性,避免单一故障点引发数据丢失或服务中断。

- 多可用域部署:用户可将数据副本分布在同城或异地的多个可用域中,当某一区域发生自然灾害或硬件故障时,其他域的数据仍可保障业务连续性。

- 跨域容灾:主流云服务商(如AWS、阿里云)的存储服务支持跨可用域同步,确保即使单个机房失效,数据仍可快速恢复。

对于企业来说,选择支持多可用域的存储方案能够显著提升数据可靠性(通常可达99.999%以上),尤其适用于金融、医疗等对数据安全性要求极高的行业。

云盘类型:性能与成本的平衡术

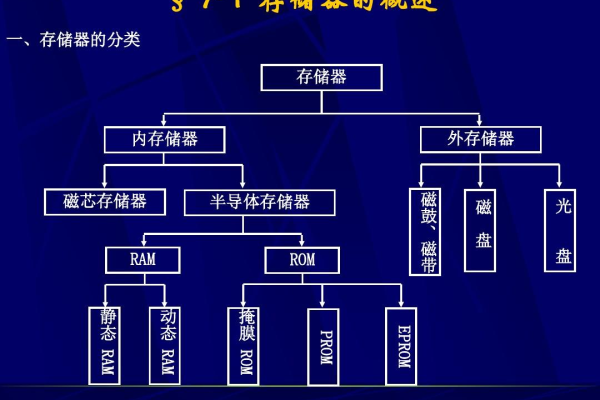

云盘类型决定了存储介质的性能表现及适用场景,根据底层硬件和协议的不同,主要分为以下三类:

SSD云盘(高性能型)

- 特性:采用固态硬盘,提供低延迟(毫秒级)与高IOPS(每秒输入输出操作数),适合频繁读写的场景。

- 典型应用:关系型数据库(如MySQL)、实时数据分析、高并发Web服务。

- 代表产品:AWS的gp3、阿里云ESSD云盘。

HDD云盘(标准型)

- 特性:基于机械硬盘,成本较低但延迟和吞吐量略逊于SSD,适合对性能要求不高的场景。

- 典型应用:日志存储、冷数据备份、企业文件共享。

- 代表产品:Azure Standard HDD、酷盾CBS HDD。

混合存储与弹性配置

部分云服务商提供“自动分层”功能,例如将热数据存放于SSD,冷数据迁移至HDD,从而在性能与成本之间实现动态平衡。

选择建议:根据业务负载的IO密集程度与预算,通过性能监控工具(如CloudWatch)评估实际需求,避免过度配置造成的资源浪费。

存储后端:看不见的底层架构

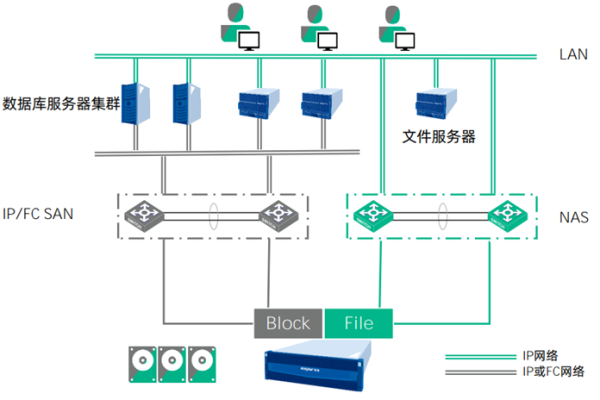

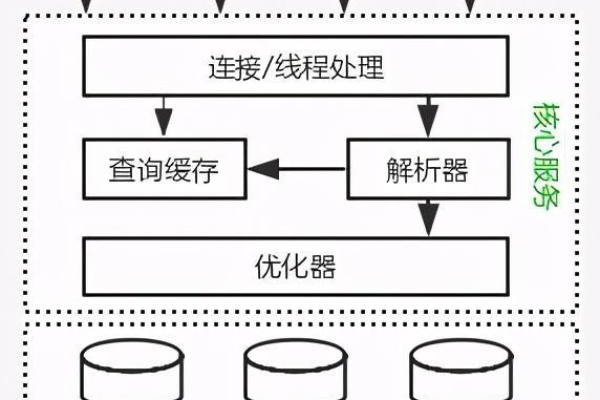

存储后端(Storage Backend)是支撑云盘和存储服务的底层技术架构,其设计与选型直接影响系统的扩展性、一致性和管理效率,常见的后端类型包括:

分布式存储系统

- 原理:通过Ceph、HDFS等技术将数据分片存储于多个节点,利用冗余机制确保高可用。

- 优势:横向扩展能力强,可轻松应对PB级数据规模。

- 应用场景:大规模对象存储(如阿里云OSS)、容器持久化存储。

块存储与文件存储

- 块存储(如iSCSI):以“裸磁盘”形式挂载到服务器,适用于需要直接控制文件系统的场景(如虚拟机镜像)。

- 文件存储(如NFS):提供共享文件系统,支持多主机并行访问,常用于团队协作开发环境。

对象存储

- 特性:以“键-值”形式管理非结构化数据(如图片、视频),支持元数据标签和版本控制。

- 代表服务:Amazon S3、酷盾COS,常用于静态网站托管或大数据分析。

技术趋势:随着AI训练与边缘计算的发展,存储后端正逐步融合智能分层、边缘缓存等能力,进一步降低数据访问延迟。

从理论到实践的决策路径

步骤1:明确需求

评估数据量、访问频率、合规要求(如GDPR),确定可用域部署策略。步骤2:选型测试

通过压力测试对比不同云盘类型的实际性能,结合成本模型选择最优方案。

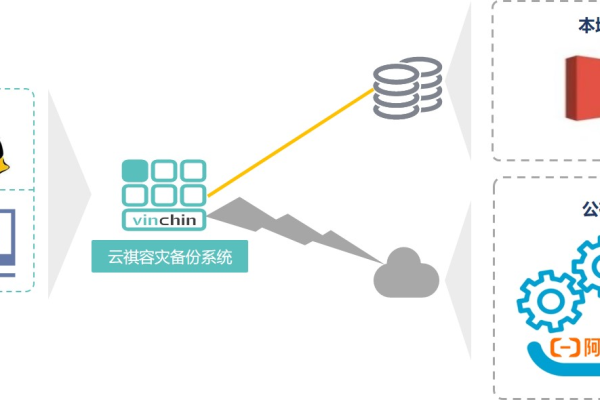

步骤3:架构设计

根据存储后端特性,设计冗余、备份与灾备机制,同城双活+异地备份”的多层防护。

通过以上框架,用户可系统性构建高可靠、高性能的存储体系,为业务增长提供坚实的数据基础设施。

引用说明

本文技术定义参考自阿里云官方文档《云存储白皮书》、AWS《Well-Architected Framework》及Ceph社区技术手册,数据可靠性指标基于行业通用SLA标准。