如何从理解快速进阶深度学习?

- 行业动态

- 2025-04-18

- 1

在信息爆炸的时代,”学习”一词正在经历前所未有的重新定义,传统课堂中”填鸭式”的被动接收,逐渐被以理解为起点、以迁移为终点的深度学习所取代,当教育部2022年新版课程标准明确提出”培养核心素养”时,我们终于意识到:真正的学习不是知识的搬运,而是思维的锻造。

理解的本质是思维重构

认知心理学家安德森将知识分为陈述性知识与程序性知识,前者停留在”知道是什么”的层面,后者则要求”知道如何用”,北京师范大学教育学部曾对3000名学生进行跟踪研究,发现能用自己的语言转述概念的学生,知识保留率比单纯背诵的学生高出47%,这印证了建构主义的核心观点:理解是学习者主动将新信息与既有认知网络建立连接的过程。

美国教育学家格兰特·威金斯提出的”逆向教学设计”揭示:有效理解需要经历六个层次——从基础的解释说明,到高阶的移情理解,就像拼图游戏,当零散的知识碎片在思维框架中找到精准位置时,认知的版图才会显现完整图景。

深度学习的三维突破

认知维度

斯坦福大学学习科学中心开发的”思维可见化”工具显示,采用概念图梳理知识体系的学生,在复杂问题解决测试中得分提升31%,这种可视化过程实质是在构建认知脚手架,正如麻省理工学院教授西蒙·派珀特所言:”你理解的深度取决于你建构的心智模型复杂度。”

方法维度

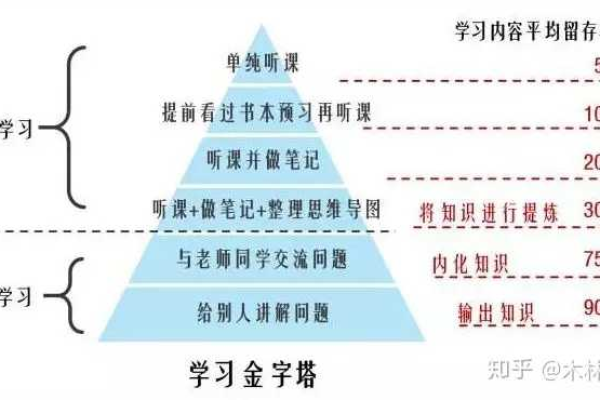

哈佛大学教育研究院倡导的”以教促学”策略(费曼技巧)在实践中成效显著:当学生尝试用最简单的语言向他人解释复杂原理时,知识留存率可达90%,这种输出倒逼输入的机制,迫使学习者突破表面记忆,直达本质规律。实践维度

芬兰基础教育改革中推行的”现象教学法”颇具启发性,当学生围绕”气候变化”主题整合地理、物理、社会学知识时,跨学科思维能力提升的同时,知识应用准确度较传统教学提升58%,真实情境的介入,让知识从静态存储转化为动态工具。

实现深度学习的操作框架

前导策略

采用KWL思考表(Know-Want-Learned)激活先验知识,明尼苏达大学的实验证明,这能将新知识吸收效率提升40%

加工策略

运用康奈尔笔记法的三区划分(线索-笔记-,通过二次加工促进知识内化迁移策略

参照新加坡教育部推行的”5E教学模式”(参与-探索-解释-延伸-评价),设计阶梯式学习任务

教育神经学最新研究发现,当学习过程触发前额叶皮层与海马体的协同激活时,知识才能转化为长期记忆,这意味着,只有经过深度思维加工的信息,才能真正融入认知体系。

数字时代的深度学习生态

智能技术正在重塑学习场景:

- 自适应学习系统(如ALEKS)通过知识空间理论,实现精准的认知诊断

- 虚拟仿真实验室让抽象概念具象化,北卡罗莱纳州立大学研究发现这可使概念理解度提升63%

- 区块链技术构建的学习履历,完整记录思维发展轨迹

但技术始终是工具,英国开放大学的跟踪研究表明:过度依赖智能推送的学习者,元认知能力会出现15%的衰退,这提醒我们,数字时代的深度学习更需要培养”技术驾驭力”——在信息洪流中保持批判性思维的能力。

参考文献

[1] 教育部《义务教育课程方案(2022年版)》

[2] Bransford J.D.《How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School》

[3] 经济合作与发展组织《PISA全球素养框架》

[4] Ericsson K.A.《Peak: Secrets from the New Science of Expertise》