存储器的操作竟然只有两种?揭开背后的秘密!

- 行业动态

- 2025-04-17

- 2

存储器的操作主要包括读操作和写操作,读操作是从存储单元中获取数据,保留原内容不变;写操作是将数据存入指定存储单元,覆盖原有信息,两者均通过地址总线定位存储位置,数据总线传输信息,控制总线协调时序,是计算机系统实现数据存取的核心功能。

存储器是计算机系统中承载数据存取功能的核心部件,其基础操作直接决定了系统的运行效率与稳定性,本文将以通俗易懂的语言解析存储器的两大基础操作逻辑,并结合技术细节阐释其重要性。

读取操作:从存储器中提取数据

读取(Read)是存储器将存储介质中的信息转化为电信号并传输至处理器或其他组件的过程,遵循地址解码→数据传输→信号恢复的核心链路。

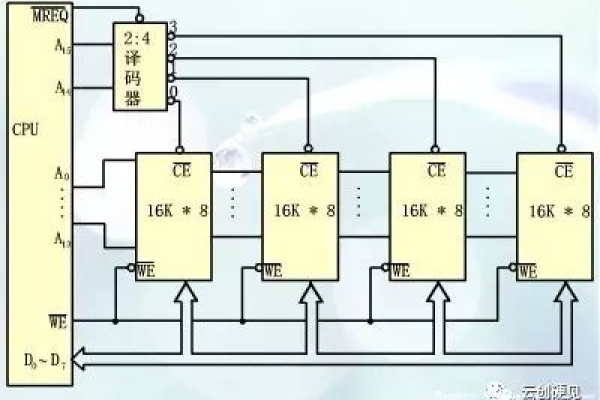

寻址与解码

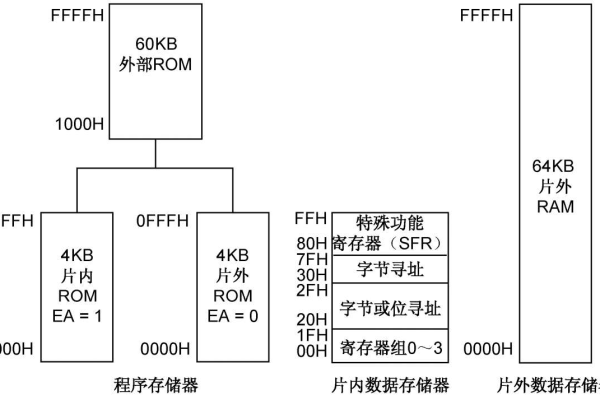

处理器向存储器发送包含目标位置的二进制地址信号,存储器通过内置的地址解码器将信号转换为物理坐标,精准定位到存储单元(如内存芯片中的晶体管或硬盘的磁道扇区)。

数据提取与传输

定位完成后,存储单元中的电荷状态(DRAM)、磁性方向(HDD)或浮栅极电子(NAND闪存)等物理状态被转换为数字信号,通过数据总线传输至CPU或缓存,DDR4内存的读取过程涉及时钟信号同步与预取技术,单次操作可并行传输64位数据。信号增强与校验

由于信号在传输中可能衰减,存储器控制器会通过纠错码(ECC)或奇偶校验机制验证数据完整性,如服务器内存普遍采用ECC技术,可检测并纠正单比特错误,保障数据可靠性。

技术差异示例

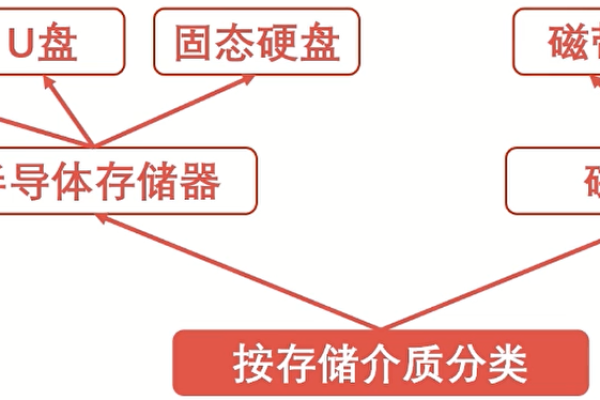

- DRAM:需定期刷新电荷,读取后数据仍保留(非破坏性读取);

- NOR闪存:支持随机读取,适用于嵌入式系统固件;

- 机械硬盘:依赖磁头移动,读取延迟通常在毫秒级。

写入操作:向存储器写入数据

写入(Write)是计算机将处理结果或外部输入的数据永久或临时存储到存储介质的过程,关键技术包括数据编码→物理状态修改→写入验证。

- 数据编码与信号调制

处理器输出的数字信号需转换为符合存储介质特性的电信号。

- SSD:通过电荷泵向浮栅极注入或释放电子,改变单元阈值电压;

- HDD:利用磁头线圈产生的磁场改变盘片磁性材料的极化方向。

- 物理状态改写

存储单元根据输入信号改变其物理属性:

- SRAM:直接翻转触发器电路状态,写入速度可达纳秒级;

- PCM(相变存储器):通过电流加热使硫族化合物材料在晶态与非晶态间切换。

- 写入后验证

高端存储器(如企业级SSD)会在写入后立即执行读取对比,若发现错误则触发重试机制,3D NAND闪存还采用预编程(Pre-programming)技术平衡单元磨损,延长寿命。

特殊场景技术挑战

- 写入放大(Write Amplification):SSD因擦除块机制可能产生额外写入,需通过TRIM指令优化;

- 交叉干扰(Crosstalk):高密度DRAM写入时可能影响相邻单元,需通过屏蔽层与信号时序优化解决。

读写协同:构建数据流转闭环

在冯·诺依曼体系结构中,读写操作形成“取指→解码→执行→写回”的关键循环:

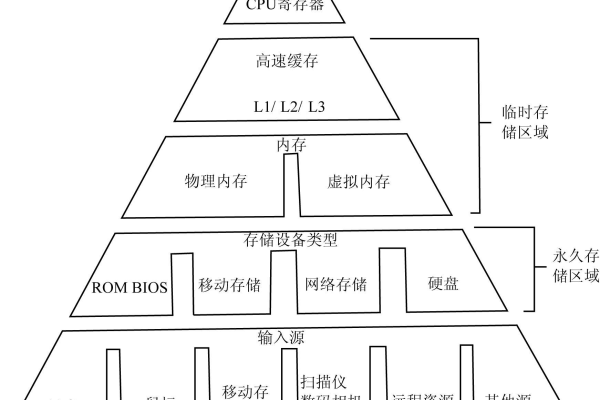

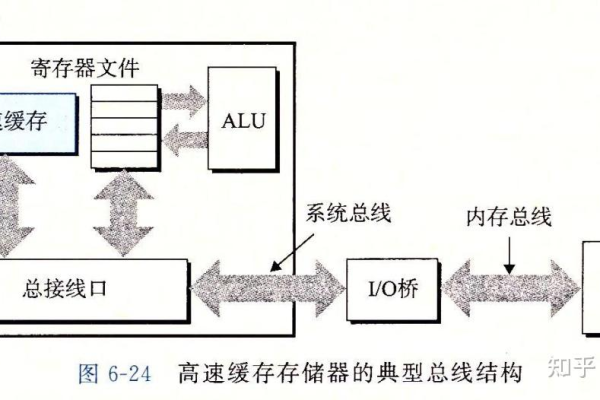

- CPU缓存层级:L1/L2缓存通过超高频读写减少访问主存延迟;

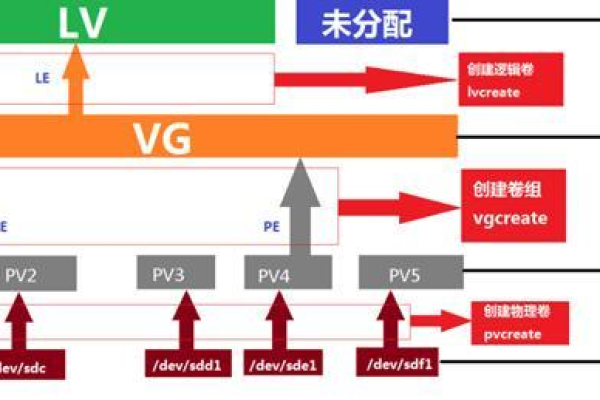

- 虚拟内存系统:MMU(内存管理单元)将硬盘空间映射为虚拟内存,通过页面置换算法协调物理内存与磁盘的读写;

- 持久化存储:数据库事务执行时,日志先行(Write-Ahead Logging)机制确保写入操作的原子性与可恢复性。

引用说明

- 存储技术原理:参考《Computer Architecture: A Quantitative Approach》(John L. Hennessy著);

- SSD写入机制:引自三星电子《V-NAND技术白皮书》;

- 纠错算法:依据IEEE 802.3标准中CRC校验规范;

- 硬件时序控制:参考JEDEC协会DDR4接口协议。