公共云原生使用方法正确吗?

- 行业动态

- 2025-04-18

- 3

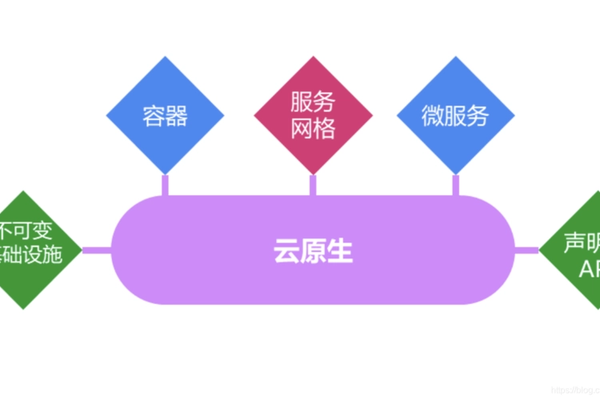

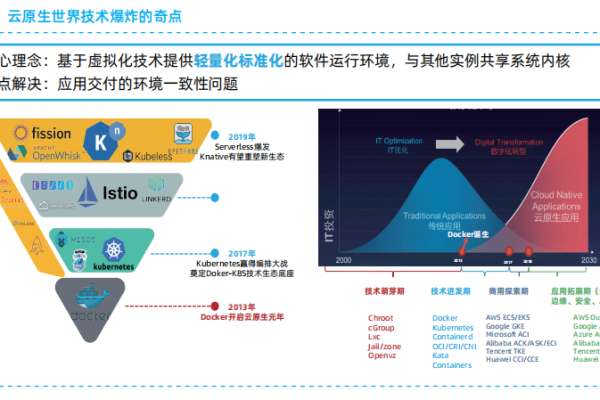

公共云原生基于容器、微服务及动态编排技术,支持敏捷开发与自动化运维,通过弹性伸缩提升资源利用率,用户可依托云平台快速部署应用,实现高可用、可扩展的分布式架构,同时集成DevOps流程优化交付效率,降低运维复杂度。

什么是公共云原生?

公共云原生(Public Cloud Native)是一种基于云计算构建和运行应用程序的架构方法,通过充分利用公共云平台提供的弹性、自动化及分布式服务,实现应用的快速开发、部署和扩展,其核心技术包括容器化、微服务、DevOps、持续集成/持续交付(CI/CD)等,旨在帮助企业以更低成本、更高效率完成数字化转型。

为什么选择公共云原生?

- 弹性扩展

公共云原生支持按需动态分配资源,应对流量高峰时自动扩容,业务低谷时自动缩容,避免资源浪费,电商大促期间可秒级扩展计算能力,结束后立即释放资源。 - 成本优化

按实际使用量付费,无需前期投入硬件成本,结合云平台的自动化工具(如AWS Auto Scaling、Azure Monitor),可精准控制预算。 - 高可用性

通过跨可用区(AZ)部署、负载均衡和自动故障转移,保障业务99.99%以上的可用性。 - 敏捷开发

微服务架构将应用拆分为独立模块,支持团队并行开发与部署,缩短迭代周期。

公共云原生的使用指南

注册与认证

- 选择主流云服务商(如阿里云、酷盾、AWS、Azure),完成账号注册与实名认证。

- 启用多因素认证(MFA)和权限管理(IAM),确保账户安全。

资源编排

- 使用基础设施即代码(IaC)工具(如Terraform、AWS CloudFormation)定义云资源,实现环境一键部署。

- 示例代码片段:

resource "aws_ecs_cluster" "example" { name = "cloud-native-cluster" }

服务部署

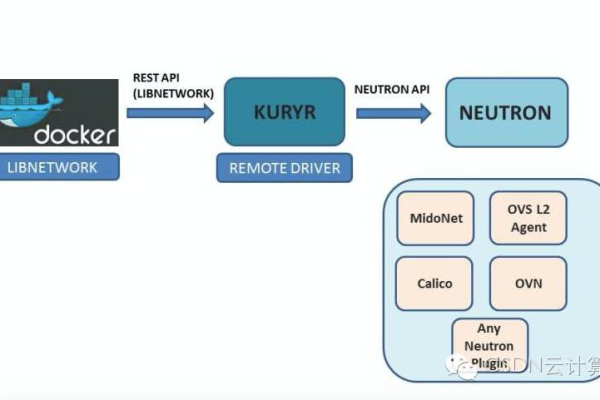

- 容器化:将应用打包为Docker镜像,推送至云容器仓库(如ACR、ECR)。

- Kubernetes托管:使用云托管Kubernetes服务(如ACK、EKS)管理容器集群,简化运维。

- 无服务器化:对事件驱动型任务(如图片处理、数据清洗)采用Serverless服务(如AWS Lambda、阿里云函数计算)。

监控与运维

- 集成云原生监控工具(如Prometheus + Grafana、云厂商的日志服务),实时追踪应用性能与资源使用。

- 设置告警阈值(如CPU利用率超过80%时触发通知)。

公共云原生的最佳实践

- 容器化改造:将传统单体应用逐步迁移至容器,优先重构高频迭代的模块。

- 微服务拆分:按业务功能划分服务边界(如订单、支付、库存),使用API网关统一管理接口。

- 数据持久化:通过云数据库(如RDS、ApsaraDB)或对象存储(如OSS、S3)保障数据可靠性。

- 安全合规:启用网络隔离(VPC)、数据加密(TLS/SSL)及合规认证(如GDPR、等保2.0)。

公共云原生的安全与合规

- 数据加密

- 传输层:强制启用HTTPS,使用TLS 1.2+协议。

- 存储层:利用云平台提供的KMS(密钥管理服务)加密敏感数据。

- 访问控制

- 遵循最小权限原则,通过IAM角色分配细粒度权限。

- 定期审计日志(如AWS CloudTrail),排查异常操作。

- 合规认证

选择通过ISO 27001、SOC 2等认证的云服务商,确保数据合规性。

常见问题(FAQ)

Q1:公共云原生的成本是否难以控制?

通过资源标签(Tagging)分账、预算告警和自动化伸缩策略,可精准管理成本。

Q2:迁移到云原生架构是否需要重构现有系统?

可采用“绞杀者模式”,逐步替换旧系统,优先迁移非核心业务模块。

Q3:如何保证云原生应用的安全性?

建议启用云防火墙、Web应用防火墙(WAF)及定期渗透测试。

参考来源

- CNCF(云原生计算基金会)官方文档

- AWS Well-Architected Framework

- Microsoft Azure云原生架构白皮书

- ISO/IEC 27001:2013 信息安全标准