存储设备操作的两种核心方法你了解吗?

- 行业动态

- 2025-04-17

- 1

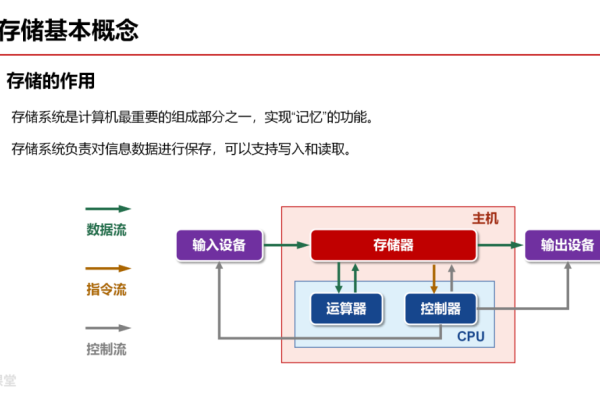

存储器操作主要包括读操作和写操作,读操作是从存储单元中获取数据并传输至其他部件,确保信息可读取;写操作是将数据存入指定存储位置,用于更新或存储新内容,两者共同实现数据的存取与处理功能,是计算机系统运行的基础。

读操作(Read Operation)

定义

读操作是指从存储器的指定地址中获取数据,并将数据传输到处理器或其他功能单元的过程。

详细过程

- 地址解码:CPU发出目标地址信号,存储器控制器解析地址并定位存储单元。

- 数据提取:存储单元中的电荷或磁性状态被转换为二进制数据。

- 数据传输:数据通过总线传送到CPU寄存器或缓存中,供后续计算使用。

应用场景

- 程序运行时加载指令(如启动软件时读取代码段)。

- 用户打开文件时从硬盘读取数据到内存。

- 缓存未命中时从主存中补充数据。

技术挑战

- 延迟控制:需优化寻址速度和数据传输效率(如DDR内存的突发传输模式)。

- 信号完整性:高频读取可能因电磁干扰导致误码,需通过校验机制(如ECC)纠错。

写操作(Write Operation)

定义

写操作是将数据从处理器或其他设备存入存储器指定地址的过程。

详细过程

- 数据准备:CPU将待写入数据加载到缓存或寄存器。

- 地址锁定:存储器控制器确定目标存储位置并准备写入。

- 状态更新:通过改变存储介质的物理状态(如电容充电、闪存浮栅极电子注入)记录数据。

应用场景

- 用户保存文档时,将内存数据写入硬盘或SSD。

- 程序运行时修改变量值(如更新游戏得分)。

- 操作系统缓存数据回写至磁盘。

技术挑战

- 耐久性限制:闪存等介质有写入次数限制(如NAND闪存的P/E周期)。

- 写放大问题:SSD中因块擦除机制可能导致额外写入,需通过磨损均衡算法优化。

- 数据一致性:需同步缓存与主存数据(如通过Write-through或Write-back策略)。

读操作与写操作的关键区别

| 维度 | 读操作 | 写操作 |

|---|---|---|

| 数据流向 | 存储器→处理器 | 处理器→存储器 |

| 耗时 | 通常较快(无需物理状态改变) | 较慢(依赖介质特性,如HDD寻道) |

| 功耗 | 较低 | 较高(尤其闪存需高压编程) |

| 错误影响 | 可能导致计算错误 | 可能导致数据永久损坏 |

存储器操作的实际影响

- 性能瓶颈:读写速度差异显著,DRAM读取延迟约10-20纳秒,而HDD写入因机械寻道需数毫秒。

- 安全风险:反面程序可能通过非规写入破坏存储结构(如Rowhammer攻击)。

- 技术演进:新兴技术如3D XPoint通过减少读写延迟,提升效率(比NAND快千倍)。

提升操作效率的方法

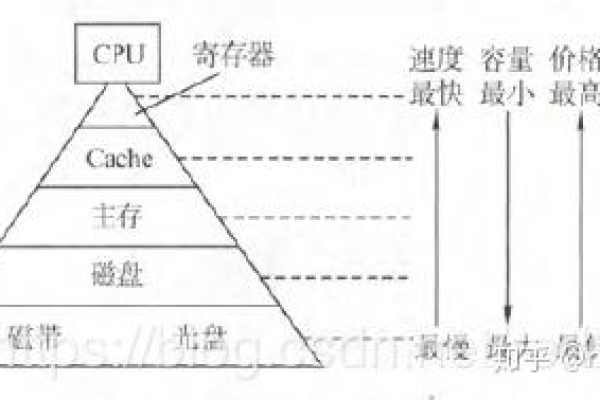

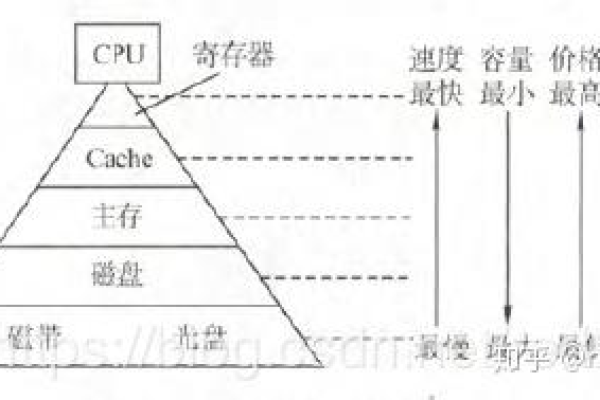

- 缓存技术:采用多级缓存减少直接读写主存的需求(如L1/L2/L3缓存)。

- 预取算法:预测数据需求并提前读取(如CPU指令预取)。

- 并行架构:RAID技术通过多磁盘并行读写提升吞吐量。

- 非易失性内存:Intel Optane持久化内存结合了DRAM速度和存储持久性。