COM服务器如何成为提升系统效率的关键?

- 行业动态

- 2025-04-17

- 2

在互联网技术领域,COM服务器(Component Object Model Server)是微软提出的组件化编程模型中的核心概念,其设计初衷是为解决软件组件跨进程、跨平台调用的问题,无论是企业级应用开发还是日常软件功能扩展,COM服务器都扮演着关键角色,以下内容将从技术原理、实际应用、优势及挑战等方面展开,帮助读者全面理解这一技术。

COM服务器的核心原理

COM服务器是基于二进制接口标准的组件模型,允许不同编程语言开发的组件通过接口进行交互,其核心机制包括:

接口与实现的分离

COM组件的接口(Interface)定义为一组纯虚函数,开发者在实现接口时需严格遵循IUnknown基类规范,确保组件的生命周期管理(引用计数)和接口查询功能。进程透明性

COM支持三种运行模式:

- 进程内服务器(In-Process Server):组件以DLL形式加载到调用者进程内。

- 本地服务器(Local Server):组件以独立EXE进程运行,通过RPC(远程过程调用)与客户端通信。

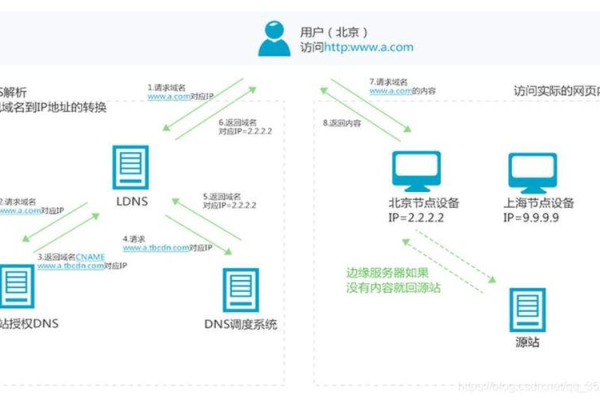

- 远程服务器(Remote Server):基于DCOM(分布式COM)技术,支持跨网络调用。

注册表与类工厂

COM组件的全局唯一标识(CLSID)和路径信息存储在系统注册表中,客户端通过CoCreateInstance函数调用类工厂(Class Factory)动态创建组件实例。

COM服务器的典型应用场景

企业级分布式系统

通过DCOM技术,企业可构建跨主机的分布式应用,银行系统通过COM服务器实现核心交易逻辑与前端界面的解耦。Office自动化

Microsoft Office系列软件(如Excel、Word)提供COM接口,允许外部程序通过VBA或C#控制文档生成、数据提取等功能。

插件化架构

软件通过COM接口支持第三方插件扩展,Adobe Photoshop通过COM服务器集成滤镜插件。硬件驱动交互

部分硬件厂商提供COM组件封装设备控制功能,简化驱动程序开发。

COM服务器的优势与挑战

优势

- 语言无关性

COM规范基于二进制标准,支持C++、VB、Delphi等多种语言开发组件。 - 跨进程/网络调用

DCOM技术天然支持分布式架构,降低系统耦合度。 - 版本兼容性

通过接口继承与多版本共存机制,新组件可向后兼容旧客户端。

挑战

- 复杂性高

COM开发需手动管理引用计数、接口查询等细节,易引发内存泄漏。 - 安全性问题

DCOM默认使用Windows身份验证,跨网络部署时需配置防火墙和权限策略。 - 技术迭代

随着.NET和RESTful API的普及,COM技术在新项目中的使用逐渐减少,但存量系统仍需维护。

COM服务器的未来演进

尽管COM技术已非前沿选择,但微软通过COM+和.NET互操作性延续了其生命力:

- COM+服务

引入事务管理、对象池、队列组件等企业级功能,提升组件的可靠性与性能。 - .NET互操作

通过Runtime Callable Wrapper(RCW)实现.NET程序调用COM组件,反之亦可使用COM Callable Wrapper(CCW)。

对于开发者而言,理解COM服务器原理仍是维护遗留系统、优化性能的关键技能,建议在新建项目中优先选用微服务、gRPC等现代架构。

参考文献

- Microsoft Docs. (2025). Component Object Model (COM). 链接

- Box, D. (1998). Essential COM. Addison-Wesley Professional.

- Platt, D. S. (1999). Understanding COM+. Microsoft Press.