存储器分类

- 行业动态

- 2025-04-10

- 1

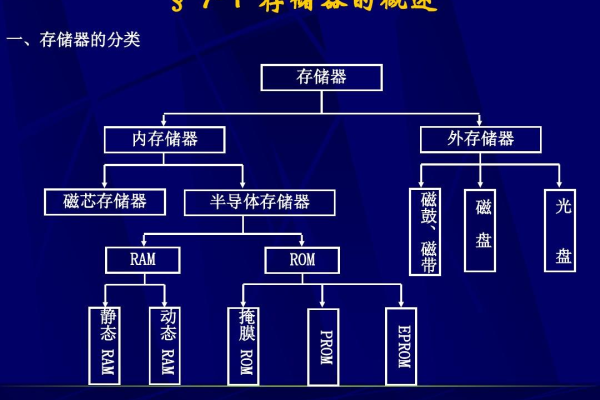

存储器按存储特性可分为易失性与非易失性两类,易失性存储器(如RAM)断电后丢失数据,用于临时存储;非易失性存储器(如ROM、闪存、硬盘)断电保留数据,用于长期存储,按介质可分为半导体、磁、光存储器,性能和应用场景存在差异。

在数字时代,存储器如同人类大脑的记忆中枢,承担着信息保存与调用的核心使命,从个人电子设备到超级计算机,从智能家居到航天系统,存储技术的演进始终推动着人类文明的数字化进程,本文将系统解析存储器的多层次分类体系,为读者构建清晰的存储技术认知框架。

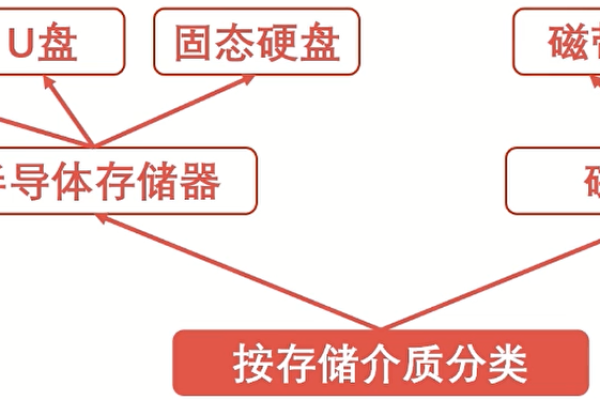

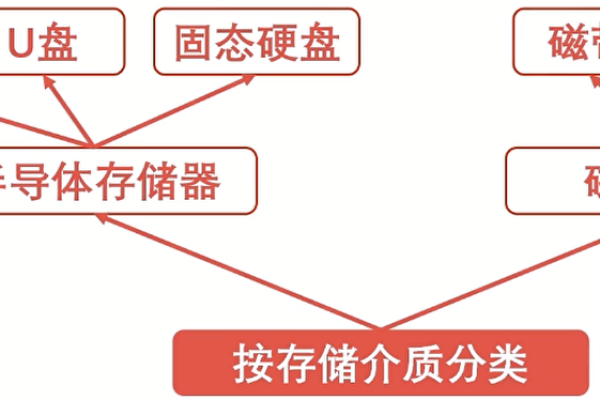

按物理介质划分

半导体存储器

采用集成电路制造的存储介质,具有高速度、低功耗特点:

- 随机存取存储器(RAM):以DRAM(动态RAM)和SRAM(静态RAM)为代表,构成计算机主存

- 只读存储器(ROM):包含掩模ROM、PROM、EPROM、EEPROM等演进类型

- 闪存(Flash):NAND型用于SSD/U盘,NOR型应用于嵌入式系统

磁介质存储器

利用磁性材料实现数据持久化存储:

- 机械硬盘(HDD):通过磁头在旋转碟片上的定位读写

- 磁带存储:LTO磁带技术单卷容量可达45TB(截至2023年)

光介质存储器

基于激光技术的存储方案:

- CD/DVD/Blu-ray:采用不同波长激光实现650MB-128GB容量

- 全息存储:理论单盘容量可达6TB(实验阶段)

新型存储技术

突破传统物理限制的创新方案:

- 相变存储器(PCM):利用硫族化合物晶态变化

- 阻变存储器(ReRAM):通过电阻值改变存储信息

- 磁阻存储器(MRAM):结合磁性材料和半导体技术

- 3D XPoint:英特尔与美光联合开发的非易失存储技术

按存取特性分类

易失性存储器

- 特点:断电后数据丢失

- 典型应用:系统内存(DDR4/DDR5)、高速缓存

- 技术参数:访问时间可达10ns级,带宽突破100GB/s

非易失性存储器

- 特点:断电后保持数据完整

- 发展现状:3D NAND堆叠层数突破200层(2023年数据)

- 创新方向:QLC/PLC颗粒提升存储密度

按功能层次划分

主存储器(Primary Storage)

- 构成:DRAM模块为主,新型NVDIMM逐渐普及

- 性能指标:延迟控制在100ns以内,带宽达80-100GB/s

辅助存储器(Secondary Storage)

- 介质演进:HDD→SATA SSD→NVMe SSD→SCM(存储级内存)

- 性能对比:NVMe SSD延迟低于100μs,相较HDD提升千倍

三级存储(Tertiary Storage)

- 磁带库:单个磁带库可管理EB级数据

- 光盘库:蓝光归档系统实现50年数据保存周期

按技术架构区别

冯·诺依曼体系存储器

- 传统架构:严格区分存储与计算单元

- 瓶颈突破:HBM(高带宽内存)技术实现1024bit位宽

存算一体架构

- 前沿方向:忆阻器实现存储与计算的物理统一

- 科研进展:清华大学团队实现128×128忆阻器阵列(2022)

存储技术发展趋势

密度提升路径

- 3D NAND:堆叠层数年增30%-40%

- 原子级存储:IBM实现单个原子存储1bit数据(实验阶段)

新型接口协议

- CXL 3.0:实现内存池化共享

- NVMe 2.0:支持多路径访问和分区命名空间

存算融合创新

- 近存计算:AMD 3D V-Cache技术提升缓存容量

- 存内计算:三星MRAM原型芯片达成10^12次擦写耐久度

从硅基半导体到量子存储,从机械寻道到光子传输,存储器技术持续突破物理极限,理解存储器的分类体系,有助于把握数据存储技术的发展脉络,在数字化转型中做出更明智的技术选型决策,存储技术的进步永无止境,每一次介质革新都在重塑人类保存文明成果的方式。

引用说明

[1] 《半导体存储技术原理》,清华大学出版社,2021

[2] JEDEC固态技术协会最新存储器标准文档

[3] IEEE国际电子器件会议(IEDM)2022年技术报告

[4] 中国闪存市场峰会(CFMS)2023年度行业白皮书