存放安全关联参数信息数据库

- 行业动态

- 2025-04-10

- 1

存放安全关联参数信息数据库的全面解析

在当今数字化时代,数据安全成为了企业和个人极为关注的焦点,存放安全关联参数信息的数据库扮演着至关重要的角色,这类数据库专门用于存储与各类安全机制紧密相关的参数,其设置与管理的优劣直接影响到整个系统的安全性和稳定性。

一、安全关联参数信息数据库的重要性

安全关联参数信息数据库犹如一座坚固的堡垒,守护着系统的访问控制、加密解密、身份验证等关键安全环节,在用户登录系统中,数据库中存储的密码加密参数能够确保用户密码在传输和存储过程中的保密性,防止被反面窃取和破解,又如,网络防火墙的规则参数存储于此类数据库,依据这些规则,防火墙能够精准地识别和拦截反面流量,保障内部网络免受外部攻击。

二、常见的安全关联参数信息类型

| 参数类型 | 描述 | 示例 |

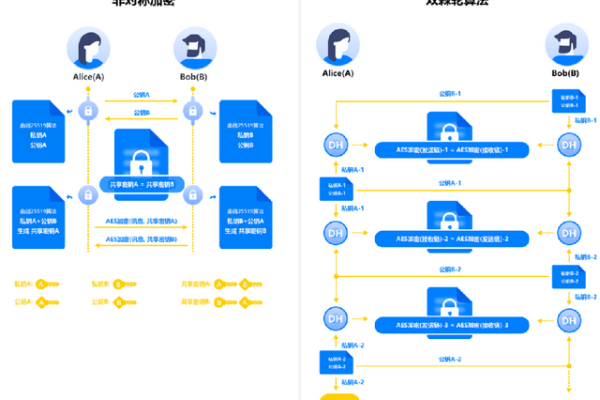

| 加密密钥 | 用于对数据进行加密和解密操作,确保数据的机密性,对称加密算法中的密钥,如 AES 算法的密钥;非对称加密算法中的公钥和私钥对。 | AES 256 位加密密钥:一串特定长度的随机字符序列,用于将明文数据转换为密文,只有持有对应解密密钥的授权方才能将其还原为原始数据。 |

| 哈希算法参数 | 通过对数据进行哈希运算生成固定长度的哈希值,用于数据完整性校验和密码存储等,常见的哈希算法有 MD5、SHA 1、SHA 256 等。 | SHA 256 算法:对用户密码进行哈希运算后得到一个 64 位的十六进制字符串,即使原始密码泄露,攻击者也无法从哈希值反向推导出密码原文。 |

| 访问控制列表(ACL) | 定义了不同用户或用户组对系统资源(如文件、目录、服务等)的访问权限。 | 在文件服务器上,ACL 规定了某个用户组对特定文件夹具有只读权限,而另一个用户组则拥有读写执行权限。 |

| 安全策略参数 | 包含了系统整体的安全策略设置,如密码复杂度要求、登录失败次数限制、会话超时时间等。 | 密码复杂度要求:必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符,且长度不少于 8 位;登录失败次数限制:用户连续输入错误密码超过 5 次,账号将被锁定一段时间。 |

三、数据库的安全设计与管理措施

1、访问控制

严格的用户认证机制:采用多因素认证方式,如密码加验证码、指纹识别或硬件令牌等,确保只有经过授权的人员能够访问数据库。

基于角色的访问控制(RBAC):根据用户在组织中的角色分配不同的数据库操作权限,数据库管理员拥有最高权限,包括创建、修改、删除表结构和数据;普通数据查询人员只能执行读取操作。

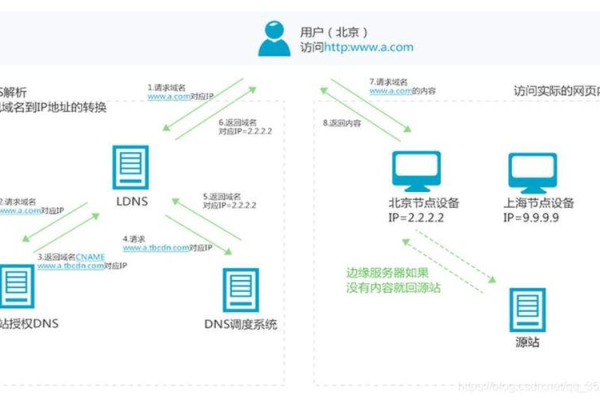

网络隔离:将数据库服务器放置在受信任的内部网络区域,通过防火墙和载入检测系统(IDS)与其他网络区域隔离开来,防止未经授权的外部访问。

2、数据加密

存储加密:对数据库中的数据进行加密存储,无论是敏感的参数信息还是普通的业务数据,可以使用数据库自带的加密功能,或者采用第三方加密库来实现,对加密密钥本身进行加密后再存储在数据库中,进一步增加安全性。

传输加密:在数据从客户端应用程序传输到数据库服务器的过程中,使用 SSL/TLS 协议对通信链路进行加密,防止数据在传输过程中被窃听和改动。

3、备份与恢复

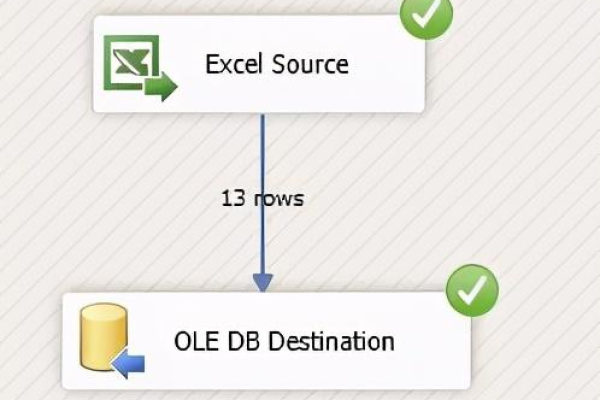

定期备份:制定完善的备份策略,定期对数据库进行全量备份和增量备份,备份数据应存储在异地的安全存储介质上,以防止本地灾难导致数据丢失。

恢复测试:定期进行恢复测试,确保在发生故障或数据丢失时能够快速准确地恢复数据库到正常状态,要对备份数据的完整性和可用性进行检查和维护。

四、相关问答 FAQs

问题 1:如何确保安全关联参数信息数据库的备份数据的安全性?

答:为确保备份数据的安全性,首先应将备份数据存储在物理隔离的异地位置,避免因本地自然灾害、火灾或人为破坏等因素导致备份数据丢失,对备份数据本身也应进行加密处理,采用与主数据库相同的高强度加密算法,防止备份数据在存储和传输过程中被窃取或改动,要定期对备份数据的完整性进行校验,通过哈希值比对等方式确认备份数据未被非规改动,严格限制对备份数据的访问权限,只有经过授权的人员在特定的安全环境下才能访问和使用备份数据。

问题 2:如果发现安全关联参数信息数据库被攻击或数据泄露,应采取哪些紧急措施?

答:一旦发现数据库被攻击或数据泄露,应立即启动应急预案,迅速切断数据库的网络连接,防止攻击者进一步获取或改动数据,对数据库进行全面的安全检查,包括系统日志分析、破绽扫描等,确定攻击的来源、方式和影响范围,通知相关部门和受影响的用户,及时采取措施防范潜在的风险,如修改密码、冻结账户等,对于泄露的数据,要根据其敏感程度评估可能带来的风险,并采取相应的补救措施,如发布公告提醒用户注意防范诈骗等,在确保安全的前提下,尽快恢复数据库的正常运行,并对事件进行详细的复盘和归纳,完善安全防护体系,防止类似事件再次发生。