存存储

- 行业动态

- 2025-04-10

- 1

从传统到现代的演进与应用

在当今数字化时代,数据呈爆炸式增长,存储作为数据管理的核心环节,其重要性不言而喻,无论是个人用户保存珍贵的照片、视频和文档,还是企业处理海量的业务数据、保障关键信息的可靠性,都离不开高效、稳定且安全的存储系统,以下将深入探讨存储技术的各个方面。

一、存储介质的发展历程

| 存储介质类型 | 特点 | 应用场景 |

| 磁带存储 | 存储容量大、成本低,但读写速度慢,顺序存取数据。 | 常用于企业级的数据备份和归档,适合对数据访问频率要求不高,但对存储成本敏感的场景,如大型数据中心的长期历史数据存储。 |

| 硬盘驱动器(HDD) | 容量较大,价格相对较低,但机械部件导致读写速度受限,存在噪音和震动,且易受物理损坏影响。 | 广泛应用于个人电脑、服务器等设备,满足日常数据存储需求,如操作系统、应用程序安装以及一般文件存储。 |

| 固态硬盘(SSD) | 采用闪存芯片存储数据,无机械部件,读写速度快,功耗低,抗震性强,但单位成本较高,容量相对较小。 | 适用于对读写性能要求极高的场景,如高性能计算机、游戏主机、数据库服务器等,可显著提升系统启动速度和数据加载效率。 |

| 光盘存储(如 CD、DVD、蓝光光盘) | 存储容量有限,读写速度较慢,但数据保存时间长,稳定性好。 | 主要用于音乐、视频、软件发行等,方便数据的分发和长期保存,如常见的音乐 CD、电影 DVD 以及一些软件安装光盘。 |

| 闪存(如 U 盘、SD 卡) | 体积小巧,便于携带,即插即用,具有一定的抗震性,但读写速度和寿命受闪存芯片质量和使用方式影响。 | 常用于个人移动数据存储和设备间数据传输,如在不同电脑间传递文件、数码相机存储照片等。 |

二、存储系统的分类与架构

1、直接附加存储(DAS):存储设备直接连接到服务器或工作站上,通过服务器的操作系统进行管理和访问,这种架构简单,成本较低,但扩展性差,存储设备难以在其他服务器间共享,适用于小型企业和部门级应用,如小型办公室的文件存储服务器。

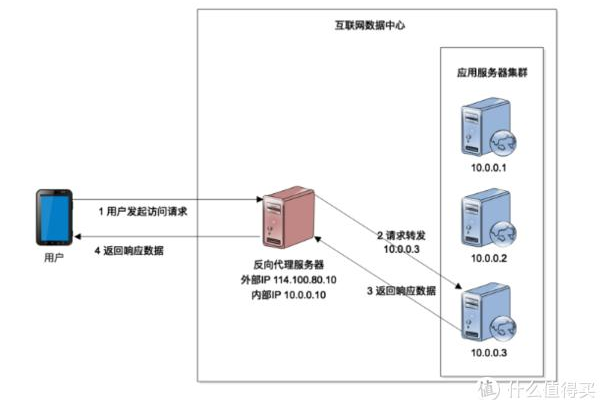

2、网络附加存储(NAS):是一种专门的网络存储设备,通过以太网连接到网络中,提供文件级别的存储服务,多个客户端可以通过网络同时访问 NAS 设备上的共享文件夹,具有良好的扩展性和数据共享能力,适用于中小企业的文件存储、协作办公等场景,如团队共享项目文件、设计图纸等。

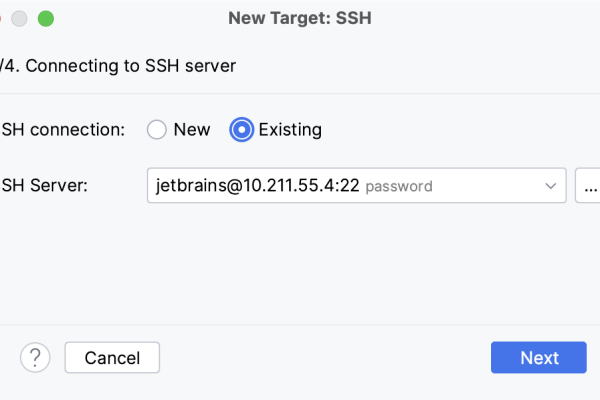

3、存储区域网络(SAN):采用高速专用光纤通道网络连接服务器和存储设备,提供块级别存储服务,SAN 具有高带宽、低延迟的特点,可实现存储资源的集中管理和共享,适用于对存储性能要求极高的企业级应用,如大型数据库、虚拟化环境等,能大幅提升数据处理效率和系统响应速度。

三、存储技术的关键指标

1、容量:衡量存储设备能够存储数据的最大量,通常以字节(B)、千字节(KB)、兆字节(MB)、吉字节(GB)、太字节(TB)等为单位,不同应用场景对容量需求差异很大,个人用户可能只需几百 GB 到数 TB 的存储空间,而大型企业数据中心则可能需要 PB 甚至 EB 级的存储容量来处理海量数据。

2、读写速度:指存储设备读取和写入数据的速度,一般以 MB/s 或 GB/s 为单位,对于经常需要处理大量数据的应用场景,如视频编辑、数据库事务处理等,高读写速度至关重要,可以有效减少数据传输等待时间,提高工作效率,SATA 接口的 HDD 读写速度一般在 100 200 MB/s,而 NVMe 协议的 SSD 读写速度可高达数千 MB/s。

3、可靠性:包括数据的完整性、可用性和耐久性等方面,存储设备应具备数据校验和纠错机制,以防止数据在存储过程中因硬件故障、电磁干扰等因素而损坏或丢失,采用冗余技术(如 RAID)可以提高存储系统的可用性,确保在部分组件故障时仍能正常访问数据,企业级硬盘通常采用 S.M.A.R.T 技术监测硬盘健康状况,提前预警潜在故障。

4、兼容性:存储设备需要与服务器、操作系统、应用程序等兼容,以确保能够正常识别和使用,不同品牌和型号的存储设备可能在接口标准、文件系统支持等方面存在差异,因此在选择存储解决方案时,需要考虑整个系统的兼容性,避免出现不兼容导致的性能下降或功能异常。

四、存储管理与优化策略

1、数据分层存储:根据数据的访问频率、重要性等特征,将数据分别存储在不同性能和成本的存储介质上,将经常访问的热数据存储在高速的 SSD 上,以提高读写性能;将不常访问的冷数据迁移到大容量、低成本的磁带库或对象存储中,从而在保证数据可用性的前提下,降低存储成本。

2、数据备份与恢复:定期进行数据备份是防止数据丢失的重要措施,可以采用全量备份、增量备份或差异备份等方式,将数据备份到本地磁带库、外置硬盘或远程云存储中,建立完善的灾难恢复计划,确保在发生硬件故障、自然灾害等情况时能够快速恢复数据,减少业务中断时间,许多企业采用异地灾备中心,通过同步或异步复制数据,实现数据的远程容灾保护。

3、存储性能监控与优化:实时监控存储系统的运行状态,包括磁盘利用率、读写速度、I/O 吞吐量等指标,及时发现性能瓶颈并进行优化,可以通过调整存储配置参数、优化文件系统布局、升级硬件设备等方式提高存储性能,当发现某个磁盘分区接近满载时,及时清理无用文件或扩容分区,以避免因磁盘空间不足导致性能下降。

五、未来存储技术的发展趋势

1、非易失性内存技术(NVM):如 3D XPoint 等新型 NVM 技术逐渐成熟并走向商用,这类技术结合了闪存和 DRAM 的优点,具有更高的读写速度、更低的延迟和非易失性特性,有望在未来取代传统的 HDD 和部分 SSD 应用场景,为计算机系统带来性能的巨大飞跃。

2、分布式存储与云计算融合:随着云计算的普及,分布式存储将成为主流趋势,分布式存储系统可以将数据分散存储在多个节点上,通过网络实现数据的并行访问和管理,具有高可扩展性、高可靠性和成本效益,企业和个人用户可以更加便捷地利用云计算平台提供的分布式存储服务,实现数据的灵活存储和按需使用。

3、智能存储管理:借助人工智能和机器学习技术,未来的存储系统将具备智能管理能力,能够自动分析数据的使用模式、预测存储需求、优化存储资源分配,并实现故障自动诊断和修复,这将大大降低存储管理的复杂性,提高存储系统的整体效率和可靠性。

存储技术在数字化时代扮演着不可或缺的角色,从传统的磁带、硬盘到现代的固态硬盘、云存储以及新兴的非易失性内存技术,不断发展演进以满足日益增长的数据存储需求,通过合理选择存储介质、构建高效的存储系统架构、关注关键性能指标并进行有效的管理与优化,我们能够在海量数据的浪潮中确保数据的安全存储、高效访问和可靠利用,为个人生活和企业发展提供坚实的数据基础支撑。

FAQs

问题 1:如何选择合适的存储设备?

答:选择存储设备需要综合考虑多个因素,明确存储需求,包括容量需求(根据要存储的数据量确定)、读写速度要求(如频繁读写大文件需要高速设备)、数据的重要性和安全性(重要数据需考虑冗余备份),考虑预算限制,不同类型存储设备价格差异较大,关注设备的兼容性(与现有系统和设备的兼容),最后还要考虑设备的便携性(如果需要经常移动使用),个人日常办公和娱乐使用,容量适中、价格亲民的 HDD 或普通 SSD 即可;如果是专业游戏玩家或视频编辑人员,对读写速度要求高,则可选择高性能的 NVMe SSD;而对于企业级大规模数据存储,可能需要结合磁带库、NAS 或 SAN 等多种存储方案,根据数据的不同特点进行分层存储和管理。

问题 2:什么是 RAID 技术?它有哪些常见级别及特点?

答:RAID(独立磁盘冗余阵列)是一种将多块独立的磁盘组合成一个逻辑存储单元的技术,旨在提高存储性能、数据可靠性或两者兼顾,常见的 RAID 级别有以下几种:

RAID 0:将数据分割成块并并行存储到多个磁盘上,无冗余校验数据,优点是读写速度极快(所有磁盘可同时读写),缺点是无容错能力,任意一块磁盘故障都会导致数据丢失,适用于对读写性能要求极高且对数据安全性要求相对较低的场景,如高速缓存存储。

RAID 1:每个磁盘都有一个完整的数据副本,数据同时写入两个磁盘,优点是具有极高的数据可靠性(一块磁盘故障不影响数据访问),读写速度相对单盘无明显提升,缺点是磁盘利用率低(只有 50%),常用于对数据安全性要求极高的场合,如金融交易数据存储。

RAID 5:至少需要 3 块磁盘,将数据分割成块并分布在各磁盘上,同时生成奇偶校验信息分布在不同磁盘上,允许一块磁盘故障而不影响数据访问,兼具一定的读写性能和数据可靠性,磁盘利用率较高(n 1)/n,n 为磁盘数量,适用于大多数企业级应用,平衡了性能和可靠性需求。

RAID 6:与 RAID 5 类似,但增加了双重奇偶校验信息,可容忍两块磁盘同时故障,数据可靠性更高,但构建成本也更高,读写性能相对 RAID 5 略有下降,适用于对数据可靠性要求极高的关键业务系统。

仅供参考,你可以根据实际情况进行调整和补充,如果你还有其他问题,欢迎继续向我提问。