从服务化到云原生

- 行业动态

- 2025-04-10

- 1

服务化的起源与演进

互联网技术的快速发展催生了企业架构的变革,早期的单体架构在面对高并发、快速迭代需求时,逐渐暴露出扩展性差、维护成本高等问题。服务化架构(Service-Oriented Architecture, SOA)应运而生,通过将系统拆分为独立服务模块(如订单服务、支付服务),实现业务解耦和复用。

微服务架构(Microservices)进一步推动了服务化的发展:

- 独立部署:每个服务可独立开发、测试和上线;

- 技术异构:不同服务可采用适合自身业务的语言或框架;

- 弹性扩展:根据流量动态调整资源分配。

但服务化并非终点,随着业务规模扩大,服务治理、资源调度、运维复杂度等问题逐渐凸显,企业开始寻求更高效的解决方案——云原生(Cloud Native)。

服务化的核心挑战

- 分布式系统复杂性

跨服务调用导致链路追踪、事务一致性(如分布式事务)难度陡增,故障排查效率低下。 - 资源利用率不足

传统虚拟机(VM)部署模式资源分配僵化,无法按需伸缩,造成资源浪费。 - 部署与运维成本高

手动部署、配置环境差异导致交付周期长,难以支撑敏捷开发需求。

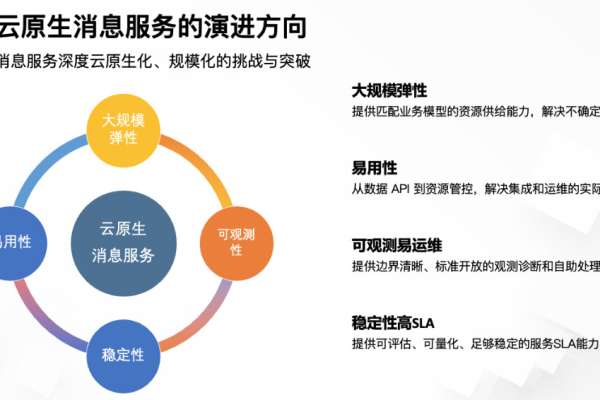

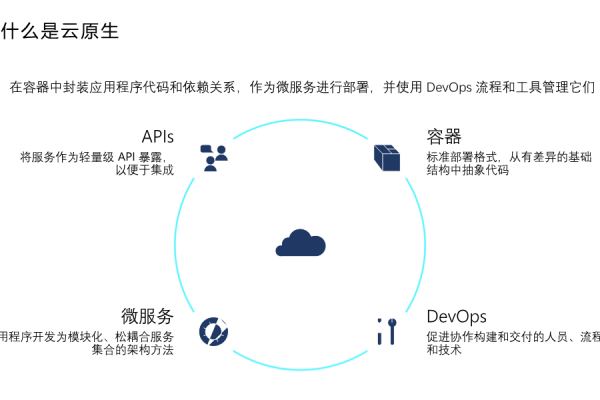

云原生的定义与核心技术

云原生并非单一技术,而是一套以云计算为基础、以自动化运维为核心的方法论,旨在最大化利用云计算的弹性与分布式优势,其核心技术包括:

| 技术领域 | 核心组件与功能 |

|---|---|

| 容器化 | Docker实现环境隔离与标准化交付 |

| 编排调度 | Kubernetes(K8s)自动化管理容器生命周期 |

| 服务网格 | Istio实现服务间通信、监控与安全管控 |

| 无服务器架构 | Serverless(如AWS Lambda)按需执行代码 |

| DevOps | CI/CD流水线实现持续集成与交付 |

云原生的核心价值:

- 弹性伸缩:根据负载自动扩缩容,应对流量高峰;

- 资源高效:容器轻量化与共享内核提升资源利用率;

- 高可用性:多副本、自愈机制保障业务连续性;

- 快速迭代:自动化工具链缩短交付周期至分钟级。

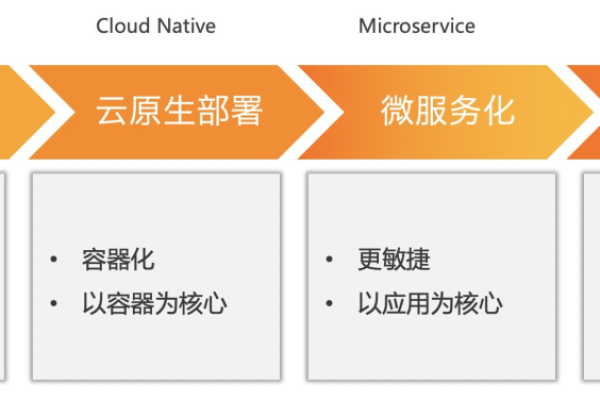

从服务化到云原生的转型路径

- 容器化改造

将现有服务打包为Docker镜像,消除环境差异,实现“一次构建,随处运行”。 - 引入Kubernetes编排

通过K8s集群管理容器化服务,自动处理负载均衡、故障恢复等运维操作。 - 微服务治理升级

集成服务网格(如Istio),实现流量控制、熔断降级、链路追踪等能力。 - 构建CI/CD流水线

利用Jenkins、GitLab CI等工具实现代码提交→测试→部署全流程自动化。 - 可观测性增强

通过Prometheus(监控)、Grafana(可视化)、ELK(日志分析)构建运维数据闭环。

云原生实践的成功案例

- Netflix:通过容器化与微服务架构支撑全球1.5亿用户,实现每日数千次部署;

- 亚马逊:采用Serverless架构的AWS Lambda,将资源成本降低70%;

- 国内某头部电商:基于K8s的弹性扩缩容,应对“双11”期间每秒50万次请求。

从服务化到云原生,是企业数字化转型的必经之路,云原生通过标准化技术栈与自动化运维体系,解决了服务化阶段的遗留问题,释放了云计算的全部潜力,随着边缘计算、AI驱动的运维(AIOps)等技术的融合,云原生将推动更多行业实现降本增效与业务创新的平衡。

引用说明

- CNCF(云原生计算基金会)《2023云原生技术趋势报告》

- 《微服务架构设计模式》(Chris Richardson著)

- Kubernetes官方文档

- AWS《Serverless架构白皮书》