未来存储设备体积真会无限缩小?答案颠覆认知!

- 行业动态

- 2025-04-15

- 3

随着数据爆炸式增长和科技设备日益微型化,存储器体积的革新正在引发一场静默的革命,从智能手机到航天探测器,存储单元的物理尺寸与存储能力的关系,正经历着颠覆性的重构,这场变革背后,是材料科学、量子力学与精密制造的跨学科交响。

突破物理极限的存储密度

当前存储技术已逼近传统硅基材料的物理极限,三星电子2025年公布的1TB 3D NAND闪存芯片,通过在垂直方向堆叠256层存储单元,将芯片面积压缩至指甲盖大小,东京工业大学团队在《自然·纳米技术》发表的论文显示,采用自旋电子存储器(STT-MRAM)可实现单原子级别的数据存储,理论存储密度可达现有技术的10万倍。

维度革命重塑物理空间

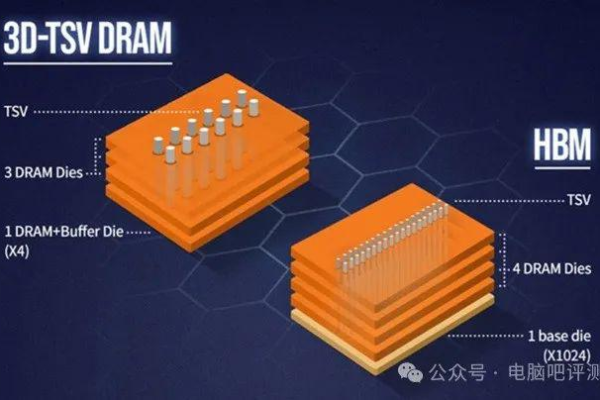

三维堆叠技术正改变存储器的空间布局:

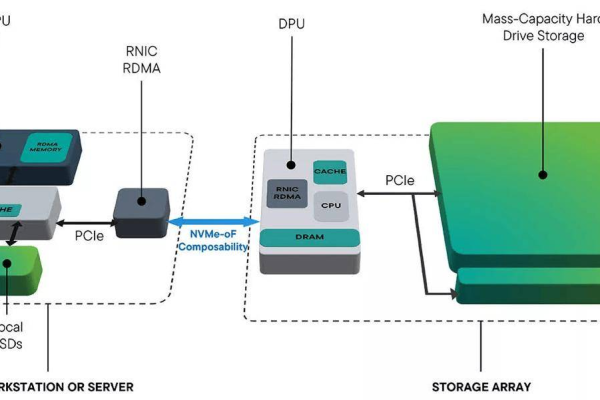

- 美光科技开发的混合键合3D技术,实现存储单元与逻辑电路的垂直集成

- 相变存储器(PCM)通过材料晶态变化存储数据,单元尺寸可缩减至5nm以下

- 碳纳米管存储阵列的实验室原型已实现每平方厘米100TB存储密度

量子隧穿效应开启新时代

量子点存储器利用电子隧穿效应,在10nm³空间内完成数据写入,2025年IBM与东京大学联合开发的量子点闪存原型,其存储单元体积仅为传统NAND的1/800,能耗降低90%,这种技术突破使得未来智能隐形眼镜、皮下医疗芯片等超微型设备具备本地存储能力。

分子级存储的化学革命

哈佛大学课题组在《科学》杂志披露的分子存储技术,通过控制卟啉分子的氧化态存储数据,这种有机存储介质的单元体积可比现有硅基存储缩小三个数量级,且具备生物兼容性,为可植入式医疗设备开辟新可能。

体积缩减带来的应用革命

- 万物互联新基建:米粒大小的存储器可承载城市级物联网节点的全部数据

- 生物医疗突破:皮下植入式监测设备实现长期医疗数据本地存储

- 航天科技跃迁:1克重的星际探测器存储器可容纳整个维基百科数据

- 绿色计算革命:超微型存储阵列使数据中心占地面积缩减80%

技术挑战与应对方案

| 挑战领域 | 解决方案 | 研究进展 |

|---|---|---|

| 量子隧穿漏电 | 拓扑绝缘体界面层 | 英特尔2025年路线图已应用 |

| 热稳定性 | 铁电隧道结设计 | 台积电3nm工艺实现商用 |

| 制造成本 | DNA自组装制造技术 | MIT团队完成原理验证 |

| 读写速度 | 光子-电子耦合存储 | 三星光子存储器原型速度达1TB/s |

存储器的物理小型化正在重构数据存储的边际成本曲线,IDC预测,到2030年全球存储密度将提升500倍,单位存储成本降至当前的0.2%,这种变革不仅改变存储介质的物理形态,更将重塑整个信息产业的底层架构——未来的数据中心可能缩小至公文包尺寸,而每个人的数字孪生将常驻在耳钉大小的存储装置中。

参考文献

[1] 国际半导体技术路线图(ITRS 2025)

[2] 《自然·纳米技术》2025年7月刊

[3] 三星电子技术白皮书《3D NAND创新路径》

[4] 东京大学-IBM联合研究公报(2025)

[5] IDC全球数据存储预测报告(2025-2030)