为何存储成本居高不下?

- 行业动态

- 2025-04-16

- 2

存储成本高企主要源于硬件设备、运维及能耗支出,海量数据增长加剧扩容压力,传统存储架构效率低且扩展性差,云存储按需付费模式长期累积费用昂贵,企业需优化冷热数据分层管理,结合压缩去重技术削减冗余,并探索新型存储方案以平衡性能与成本。

为什么存储越来越贵?

数据爆炸式增长的时代,企业、开发者甚至个人用户都面临同一个难题——存储成本居高不下,从硬件采购到云端服务,存储费用似乎永远在“超预算”,背后的原因究竟是什么?又该如何应对?

存储成本攀升的三大主因

数据量指数级增长

据IDC预测,2025年全球数据总量将增长至175 ZB(1 ZB=1万亿GB),其中企业数据占比超过60%,高清视频、物联网设备、AI训练数据等场景推动存储需求激增,传统硬件扩容难以匹配速度。硬件与运维的隐性成本

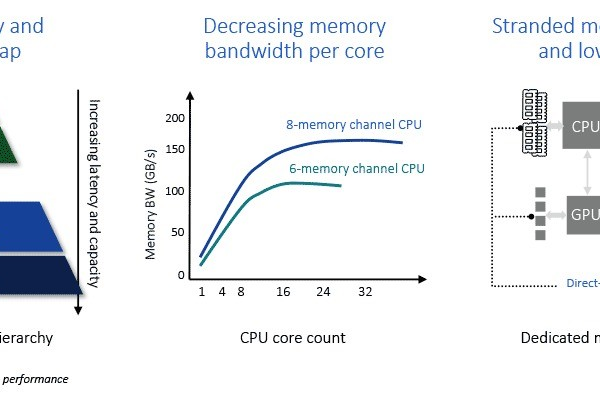

- 硬件迭代压力:企业需频繁升级硬盘、服务器以应对性能需求,SSD虽速度快但价格是HDD的3-5倍。

- 电力与散热:数据中心能耗占运营成本的40%,电价波动直接推高存储成本。

- 人工维护:专业IT团队工资、故障恢复成本长期被低估。

云存储的“甜蜜陷阱”

公有云按需付费看似灵活,但长期使用后,存储费用可能超过自建数据中心。- 数据迁移费用(如AWS的Data Transfer Out收费);

- 长期存储的冷数据未及时清理;

- API调用、流量费用叠加导致的“账单膨胀”。

破解存储成本难题的5个策略

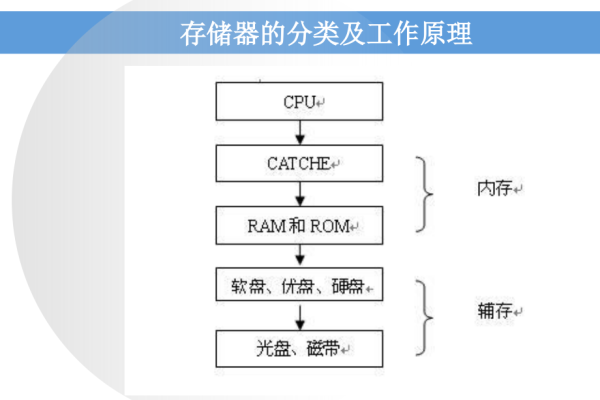

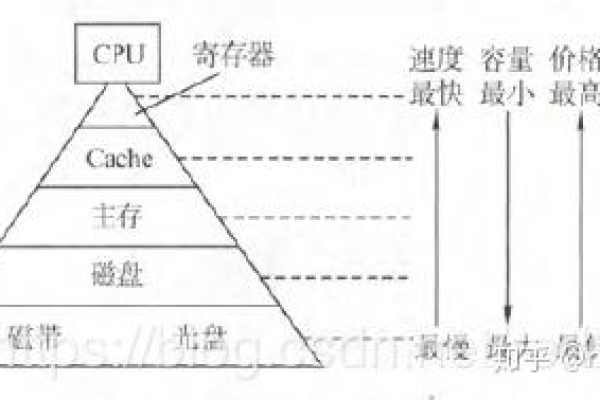

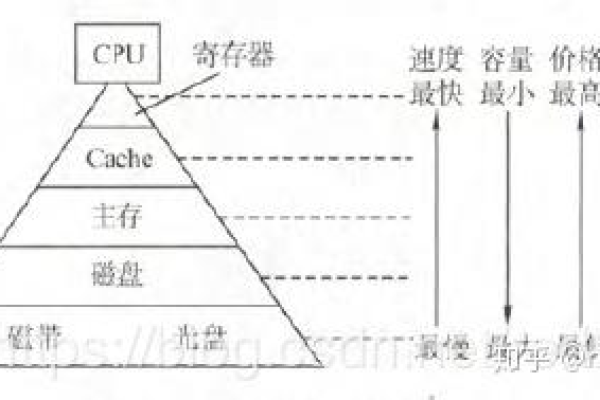

策略1:优化存储架构,分级管理数据

- 热数据(高频访问):采用高性能SSD或内存数据库(如Redis);

- 温数据(中低频):使用混合云或分布式存储(如Ceph);

- 冷数据(归档备份):转存至低成本对象存储(如阿里云OSS低频存储,价格可降低70%)。

策略2:压缩与去重技术

- 无损压缩算法(如Zstandard)可减少文本、日志类数据占用30%-50%空间;

- 重复数据删除(Deduplication)在备份场景中节省高达90%存储量。

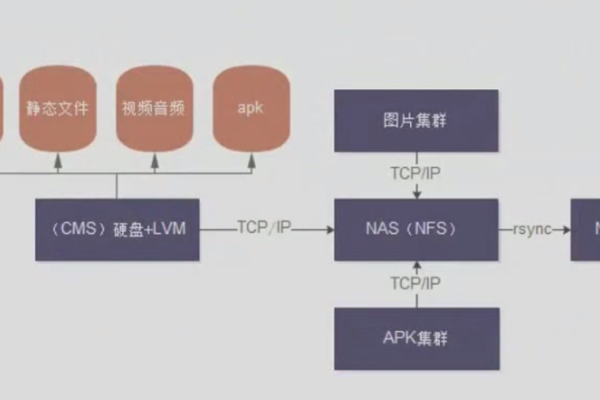

策略3:拥抱混合云与边缘计算

将核心数据保留在本地,非敏感数据分发至边缘节点或公有云。

- 制造业通过边缘服务器实时处理传感器数据,仅上传结果至云端;

- 混合云架构降低50%长期存储开支(据Flexera 2025报告)。

策略4:精细化成本监控

- 自动化工具:利用云厂商成本管理平台(如AWS Cost Explorer)分析存储热点;

- 设置警报阈值:当存储费用超预设值时触发预警,避免“账单失控”。

策略5:选择长期友好的技术方案

- 软件定义存储(SDS):通过虚拟化技术灵活扩展,避免硬件绑定;

- 开源解决方案:如MinIO替代高价对象存储,成本降低60%以上(Forrester案例研究)。

未来趋势:存储技术的革命性突破

QLC SSD与HAMR硬盘

第四代QLC SSD容量突破30TB,单价持续下降;HAMR(热辅助磁记录)技术将HDD容量提升至50TB+,适合冷存储场景。

DNA存储与玻璃存储

微软Project Silica利用激光在玻璃中写入数据,理论寿命达万年;DNA存储1克介质可存215 PB数据,虽未商用但潜力巨大。云厂商价格战红利

阿里云、AWS等头部厂商竞相推出“冷存储降价”活动,2025年低频存储均价同比下降17%(Gartner数据)。

存储成本高企的本质是数据价值与资源错配,通过技术优化、架构升级和精细化运营,完全可以在不牺牲性能的前提下实现降本,关键在于——让每一分存储成本,都花在“刀刃”上。

引用说明

- IDC《数据时代2025》白皮书;

- Flexera《2025云状态报告》;

- Gartner《全球公有云存储价格趋势分析》;

- 阿里云官方定价文档;

- 微软Project Silica技术公报。