存储器如何存储数据?存储原理与工作机制深度解析

- 行业动态

- 2025-04-15

- 2

存储器通过物理或电子方式保存数据,分为易失性与非易失性两类,易失性存储(如RAM)依赖电容电荷暂存数据,断电即失;非易失性存储(如ROM、闪存)利用浮栅晶体管电荷捕获、磁介质极性或光介质凹坑实现永久存储,数据以二进制形式通过电信号改变存储单元状态,读取时检测电平或物理特性差异还原信息。

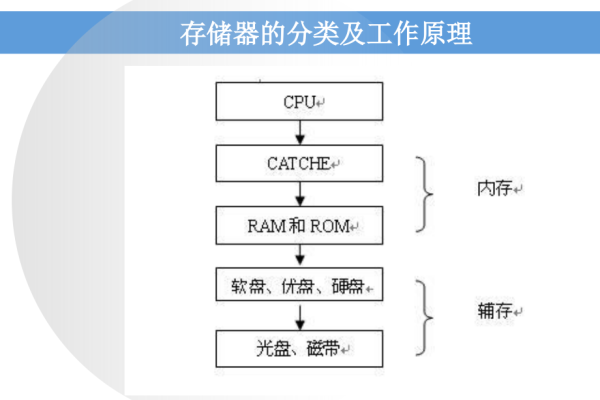

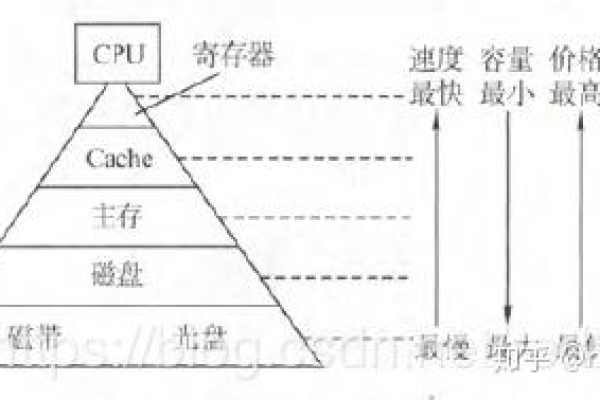

存储器的基础分类与工作特性

存储器分为易失性(Volatile)与非易失性(Non-Volatile)两大类:

- 易失性存储器(如RAM):依赖持续供电维持数据,断电后内容消失。

- 非易失性存储器(如ROM、SSD):通过物理特性长期存储数据,无需电源支持。

易失性存储器的核心原理

动态随机存取存储器(DRAM)

- 存储单元结构:由1个晶体管(MOSFET)和1个电容构成。

- 数据存储机制:电容充电(高电平代表1)或放电(低电平代表0),电荷随时间自然泄漏,需通过刷新电路每隔约64毫秒补充电荷。

- 应用场景:计算机主内存,容量大、成本低,但速度受刷新周期限制。

静态随机存取存储器(SRAM)

- 存储单元结构:6个晶体管组成双稳态触发器电路。

- 数据存储机制:通过交叉耦合反相器的电流方向锁定数据状态(0或1),无需刷新,访问速度比DRAM快3-5倍。

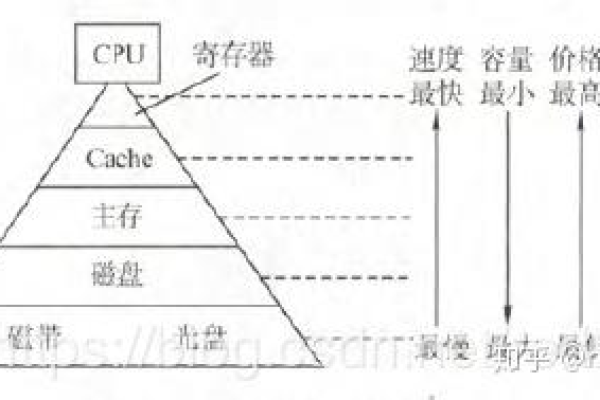

- 应用场景:CPU高速缓存(L1/L2/L3),低延迟但密度低、功耗高。

非易失性存储器的关键技术

只读存储器(ROM)

- 掩模ROM(MROM):出厂时通过光刻工艺固化数据,不可修改。

- 可编程ROM(PROM):用户通过高电压熔断内部熔丝写入数据。

- 可擦除ROM(EPROM/EEPROM):

- EPROM:紫外线照射擦除浮栅极电荷,支持重复编程。

- EEPROM:电信号擦写单个存储单元,擦写次数约10万次。

闪存(Flash Memory)

NAND型闪存:

- 单元结构:采用浮栅晶体管(Floating Gate Transistor)。

- 写入原理:通过量子隧道效应,向浮栅注入电子(编程)或抽出电子(擦除)。

- 特性:高密度、低成本,但需以“块”为单位擦除,典型寿命约3千至10万次。

- 应用:固态硬盘(SSD)、U盘、SD卡。

NOR型闪存:

支持字节级随机访问,读取速度快但密度低,多用于嵌入式系统固件存储。

新型存储技术演进

3D NAND闪存:

通过垂直堆叠存储层(如176层堆叠)突破平面密度极限,单芯片容量可达1Tb以上。相变存储器(PCM):

利用硫系化合物(如Ge₂Sb₂Te₅)在晶态(低阻)与非晶态(高阻)间的相变存储数据,速度接近DRAM,寿命达亿次级别。

磁阻存储器(MRAM):

基于磁性隧道结(MTJ)的电阻变化,结合自旋极化电流实现数据写入,具备纳秒级读写速度与无限次写入能力。阻变存储器(ReRAM):

通过介质材料在高阻态与低阻态间的可逆转变存储信息,单元尺寸可缩小至4F²,功耗仅为NAND闪存的1/20。

数据存储的物理实现

- 二进制编码:所有信息最终转化为0/1序列,对应存储介质的物理状态(如电荷量、磁性方向、晶相结构)。

- 寻址与解码:通过行地址(Row)与列地址(Column)译码器定位存储单元,配合灵敏放大器读取信号。

存储技术的关键指标

- 容量:单位面积/体积的存储密度(如Gb/mm²)。

- 速度:访问延迟(纳秒级)与带宽(GB/s)。

- 耐久性:可擦写次数(如SSD的DWPD指标)。

- 功耗:静态功耗(待机)与动态功耗(操作)。

存储器技术持续突破物理极限,从纳米级制程到量子存储的研究,未来可能出现更高速度、更低能耗的解决方案,理解其原理有助于优化计算机系统设计,并为数据存储安全提供理论支撑。

参考文献

- 《计算机组成与设计:硬件/软件接口》David A. Patterson, John L. Hennessy

- IEEE固态电路期刊(IEEE Journal of Solid-State Circuits)

- 三星电子《3D NAND技术白皮书》

- 英特尔傲腾存储技术文档