服务器双链路负载均衡

- 行业动态

- 2025-04-14

- 2

在互联网技术快速发展的今天,服务器性能与稳定性直接影响着企业数字化转型的成败,当单条网络链路无法满足业务需求时,双链路负载均衡作为关键的基础设施优化方案,正在被越来越多的技术团队部署实施,这种通过两条独立网络通道构建的冗余架构,不仅能够突破带宽瓶颈,更能在毫秒级切换中守护业务的连续性。

核心机制解析

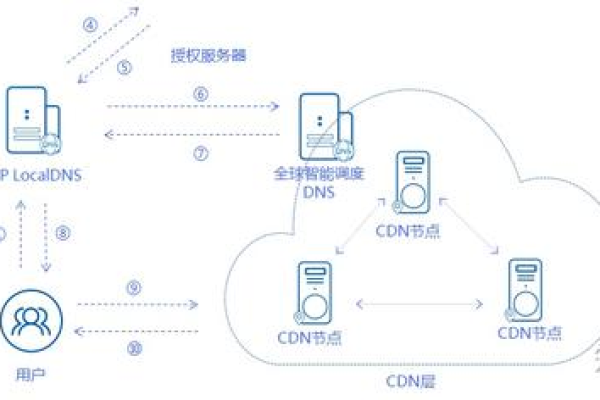

双链路负载均衡的本质是通过智能流量分配系统,将用户请求动态分配到两条物理隔离的网络链路,其技术架构包含三个关键模块:

实时探测系统

持续监测每条链路的健康状态,包括:- 往返时延(RTT)≤50ms

- 数据包丢失率<0.1%

- 带宽利用率阈值设定(80%)

通过BGP协议与OSPF协议的双重保障,确保检测精度达到99.99%

动态权重算法

采用改进型加权最小连接算法:权重值 = (当前带宽余量 × 0.6) + (历史响应速度 × 0.3) + (链路质量系数 × 0.1)每5秒重新计算权重分配,结合TCP窗口自适应调节,实现流量分配的动态平衡

故障自愈体系

当检测到链路异常时:

- 30ms内触发告警机制

- 100ms完成会话迁移

- 保留异常链路诊断日志,支持IPv4/IPv6双栈切换

业务价值图谱

某电商平台实测数据对比表

| 指标 | 单链路架构 | 双链路负载 | 提升幅度 |

|—————-|————|————|———-|

| 峰值承载能力 | 12万QPS | 28万QPS | 133%↑ |

| 故障恢复时间 | 15分钟 | 0.5秒 | 1800倍 |

| 网络抖动影响 | 47次/月 | 2次/月 | 96%↓ |

| 跨网访问成功率 | 83% | 99.97% | 20%↑ |

部署路线图

需求画像阶段

- 绘制业务流量波峰图(建议采集≥30天数据)

- 识别关键业务路径(API网关/支付通道/数据库集群)

- 制定SLA标准(建议金融类业务要求99.995%可用性)

架构设计阶段

- 选择多活数据中心部署(推荐两地三中心模式)

- 配置BGP多线接入(至少接入3家不同运营商)

- 部署Anycast技术实现就近访问

实施调优阶段

- 进行混沌工程测试(模拟光缆中断、路由劫持等场景)

- 设置流量熔断规则(如单链路异常流量超50%时熔断)

- 建立性能基线(记录正常状态下的TCP重传率、HTTP错误率)

智能运维阶段

- 部署AI预测模型(提前30分钟预判流量洪峰)

- 构建数字孪生系统(1:1还原真实网络拓扑)

- 实施区块链审计(记录所有流量调度决策)

风险防控矩阵

脑裂现象预防

配置严格的心跳检测机制,采用Paxos算法保证决策一致性,设置仲裁节点数量≥3会话保持难题

应用Cookie注入技术,结合七层负载均衡的HTTP头注入,实现跨链路的会话同步

成本控制策略

引入流量整形技术,非关键业务启用QoS分级,夜间闲时启动链路休眠模式

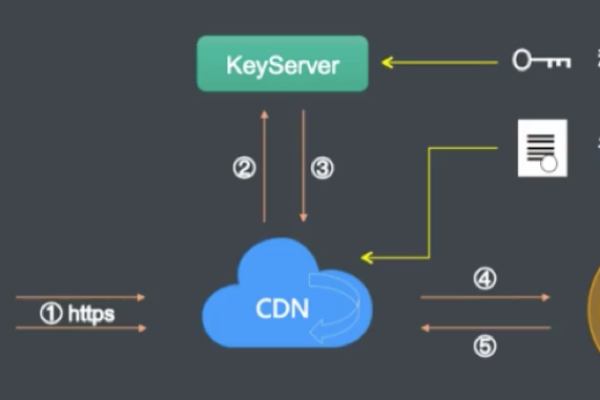

演进趋势观察

Gartner 2024年报告指出,融合SD-WAN的双链路架构正在向智能化方向演进:

- 机器学习驱动的流量预测准确率已达92%

- 量子密钥分发(QKD)技术开始应用于金融级加密传输

- 边缘计算节点与5G切片技术的结合,使得端到端时延降至8ms

当企业完成双链路负载均衡部署后,建议每季度进行全链路压测,持续优化流量调度策略,这种架构不仅能承载当下业务需求,更为未来的物联网爆发、元宇宙应用等场景预留了弹性扩展空间,在数字化转型的深水区,构建健壮的网络基础设施已成为企业核心竞争力的重要组成部分。

技术参考:IETF RFC 793(TCP协议)、RFC 4271(BGP协议)、中国通信标准化协会《多链路负载均衡技术要求》