存储器里的文件是如何被读取的

- 行业动态

- 2025-04-14

- 2

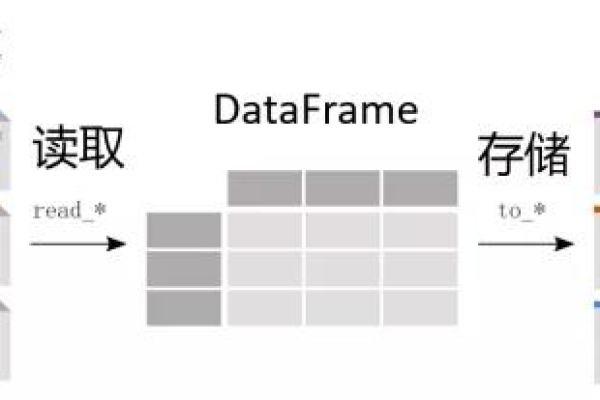

存储器中的文件通过系统路径定位存储位置,由控制器将二进制数据转换为电信号并传输至内存,操作系统管理文件访问权限与存储结构,应用程序再将内存中的原始数据解码为可处理的格式。

当我们点击电脑或手机中的文件时,系统几乎能在瞬间完成加载,这背后隐藏着复杂的软硬件协作机制,要理解文件如何被读取,需要从存储介质特性、文件系统逻辑和操作系统协作三个层面展开。

存储介质的物理特性

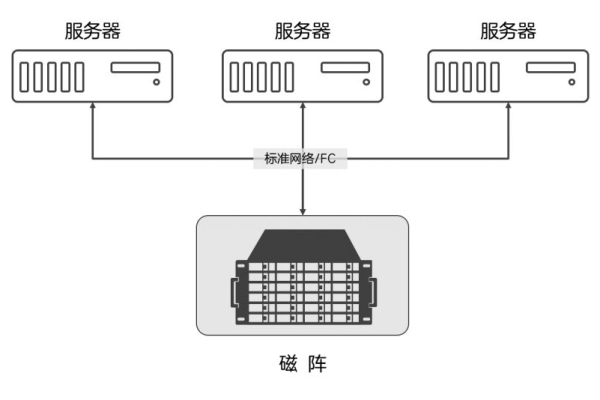

磁存储原理(如机械硬盘)

数据以磁性粒子的排列方式存储在盘片上,磁头悬浮在高速旋转的盘片表面,通过电磁感应原理检测磁场方向变化,将磁信号转换为电信号,每个盘片被划分为同心圆磁道,磁道进一步划分为扇区,单个扇区通常存储512字节或4K字节数据。半导体存储(如SSD/U盘)

采用浮栅晶体管存储电荷,通过绝缘层捕获电子实现数据持久化,控制器通过电压变化判断存储单元的电荷状态(0或1),NAND闪存单元按页(4-16KB)和块(128-256页)组织,擦写次数直接影响寿命。

文件系统的逻辑结构

现代文件系统采用分层索引结构:

- FAT32:通过文件分配表链式记录簇的位置

- NTFS:使用主文件表(MFT)存储文件元数据和扩展属性

- ext4:采用多级索引节点(inode)与块位图管理

以打开”report.docx”为例:

- 操作系统查询目录项获取文件inode编号

- 从inode中提取文件大小、权限、时间戳及前12个直接数据块地址

- 若文件超过直接指针容量,则通过间接块、二级间接块实现扩展寻址

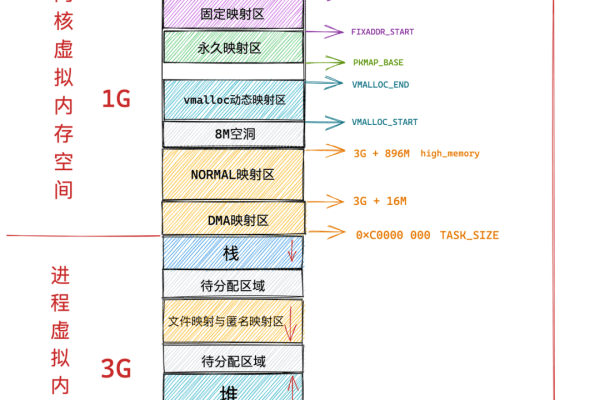

操作系统的读取流程

请求传递

应用程序调用read()API→系统中断触发内核模式→VFS(虚拟文件系统)层解析路径缓存机制

检查页面缓存(Page Cache)是否存在所需数据块:

- 缓存命中:直接返回内存中的数据

- 缓存未命中:启动DMA传输,硬盘控制器直接将数据写入内存

- 硬件交互

SATA/NVMe协议封装读取指令→存储控制器解析LBA逻辑块地址→机械硬盘需等待平均4-15ms的寻道时间,SSD可并行访问多个NAND芯片

纠错与完整性保障

- ECC校验:每512字节数据附带6-10字节校验码

- CRC循环冗余校验:检测传输过程中位翻转

- RAID恢复:在服务器存储中通过异或运算重建丢失数据

- TRIM指令:SSD通过垃圾回收机制维护写入性能

性能优化技术

- 预读取算法:根据访问模式提前加载后续数据

- IO调度策略:CFQ调度器优化机械硬盘磁头移动路径

- 磨损均衡:SSD控制器动态映射逻辑地址到物理块

当读取操作遇到坏扇区时,现代存储设备会通过备用扇区替换机制自动重定向,并向S.M.A.R.T.系统报告健康状态,整个过程在纳秒至毫秒级完成,体现了从量子力学效应到软件工程的多学科协同。

参考:*

- 《现代操作系统》(Andrew S. Tanenbaum著)

- 《数据存储技术白皮书》(SNIA国际存储工业协会)

- Microsoft NTFS技术文档(MSDN知识库)