存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间称为

- 行业动态

- 2025-04-14

- 4

存储器完成一次完整读写操作所需的总时间称为存取时间,主要包括寻道、旋转等待和数据传输三个阶段,该指标反映存储设备响应速度,是衡量内存、硬盘等硬件性能的关键参数,数值越小代表读写效率越高,直接影响计算机整体运行速度。

在计算机系统中,存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间被称为存取时间(Access Time),或称为存储器访问时间,这一参数直接影响存储设备的性能表现,是衡量存储器工作效率的核心指标之一。

存取时间的构成

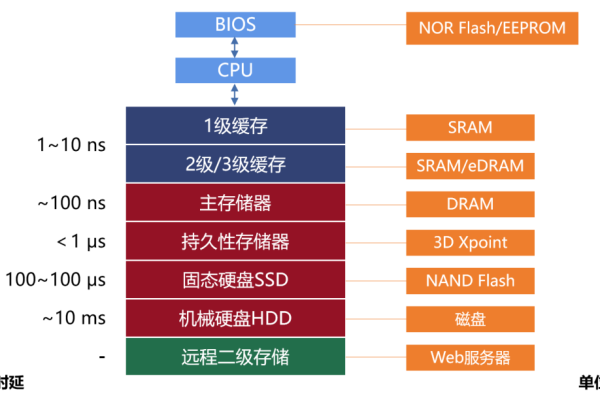

存取时间的计算方式与存储器类型密切相关,不同存储介质的工作机制差异导致其时间构成不同,以下是常见存储器的存取时间分解:

机械硬盘(HDD)

- 寻道时间(Seek Time):磁头移动到目标磁道所需的物理移动时间(通常3~15毫秒)。

- 旋转延迟(Rotational Latency):目标数据所在的扇区旋转到磁头下方的时间(取决于转速,7200 RPM硬盘约为4.17毫秒)。

- 数据传输时间(Transfer Time):数据从盘片传输到控制器的时间,与接口速度和数据量正相关。

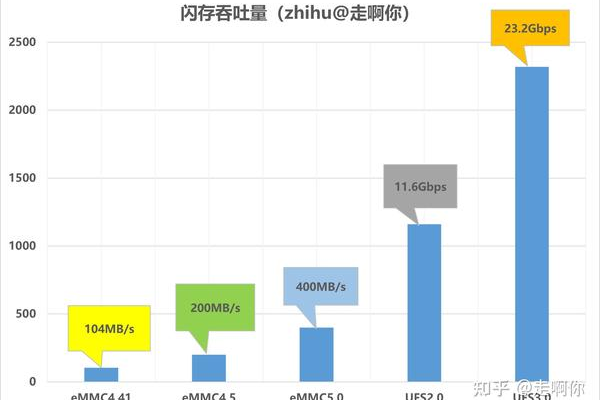

固态硬盘(SSD)

- 寻址时间(Addressing Time):主控芯片定位NAND闪存单元的电子信号延迟(通常0.1~0.2毫秒)。

- 读取/写入延迟(Read/Write Latency):闪存单元电荷状态读取或写入的时间(如SLC闪存约25微秒)。

- 纠错与处理时间(ECC Time):错误校验和数据处理的额外开销。

内存(RAM)

- 行预充电时间(tRP):关闭当前行并准备新行的延迟。

- 行选通到列选通延迟(tRCD):从激活行到访问列的时间。

- 列访问时间(CL):从发出读取指令到数据输出的周期数(如DDR4 CL16约为10~15纳秒)。

影响存取时间的其他因素

- 接口带宽:SATA、NVMe等接口的理论速率限制数据传输速度。

- 控制器性能:主控芯片的算法效率影响指令队列处理能力。

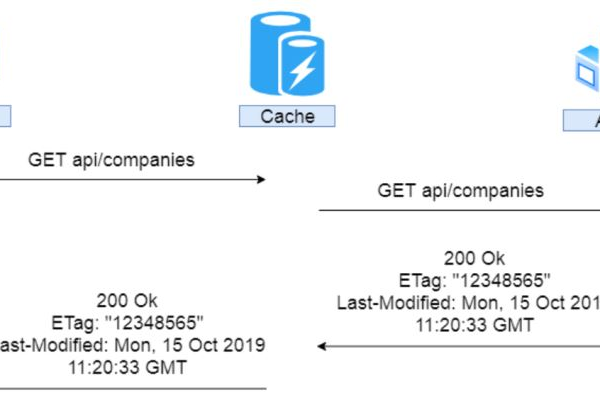

- 缓存机制:DRAM缓存或SLC缓存可临时加速读写操作。

- 并发访问:多线程或队列深度(QD)优化可提升吞吐量。

存取时间的实际意义

- 系统响应速度:存取时间越短,应用程序加载、文件传输等任务完成越快。

- 存储分级设计:结合内存(纳秒级)、SSD(微秒级)、HDD(毫秒级),平衡成本与性能。

- 行业标准参考:如JEDEC对DRAM时序的规范、SNIA对SSD耐久性的测试标准。

提升存取效率的技术

- 并行化技术:RAID阵列、多通道内存设计。

- 预取算法:预测并提前加载可能使用的数据。

- 磨损均衡(SSD):延长闪存寿命并保持稳定性能。

权威数据参考

根据存储行业协会(SNIA)的测试标准,主流NVMe SSD的存取时间已降至微秒级,而机械硬盘的寻道时间仍是性能瓶颈,国际半导体路线图(IRDS)预测,新兴非易失性存储技术(如Optane、MRAM)将进一步缩短存取时间至纳秒级。

参考文献

- 《计算机组成与设计:硬件/软件接口》David A. Patterson, John L. Hennessy

- SNIA(全球网络存储工业协会)固态硬盘性能白皮书

- JEDEC固态技术协会 DDR4 SDRAM标准 JESD79-4B