服务器故意

- 行业动态

- 2025-04-13

- 1

服务器故意行为指管理员或攻击者有意对服务器进行异常设置或操作,可能包含性能限制、安全破绽植入、非正常权限管控等,常见于调试测试、资源管控等合法场景,也可能涉及反面攻击或数据窃取,需结合日志审计与安全策略进行风险防控。

何为“服务器故意”行为?

服务器作为网络服务的核心载体,其运行状态直接影响网站功能,当服务器“故意”设定特殊规则时,通常表现为:

- 访问限制

通过IP封锁、地域屏蔽、请求频率控制等技术手段,阻止特定用户访问内容,部分平台限制未登录用户浏览完整信息。 - 响应延迟

人为降低服务器处理速度,导致页面加载缓慢或功能卡顿,常见于资源分配不均的共享主机环境。 - 数据改动

反面注入广告代码、劫持用户请求,或修改返回内容(如搜索结果、商品价格),可能涉及黑帽SEO或灰色产业链。

为何需警惕“服务器故意”操作?

此类行为若被滥用,将引发多重风险:

- 隐私泄露

服务器若被植入后门程序,可能窃取用户账号、支付信息等敏感数据,2024年腾讯安全报告指出,约34%的数据泄露事件源于服务器配置破绽。 - 权益受损

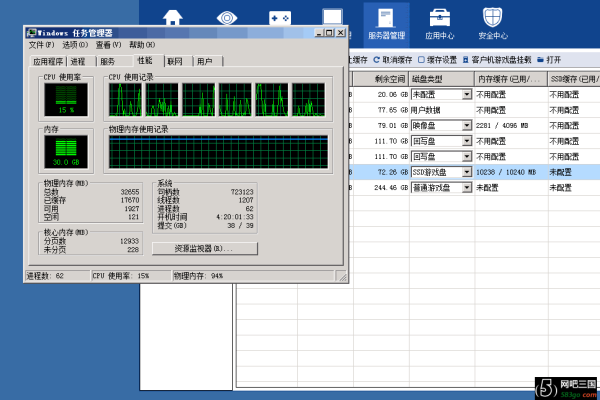

电商平台通过“杀熟算法”动态定价、游戏服务器故意延迟匹配机制等,均可能侵害消费者公平交易权。 - 服务稳定性下降

过度限制带宽或并发连接数,将导致高并发场景下服务崩溃,2022年某云服务商因流量管控失误,造成数千企业网站瘫痪12小时。

用户如何识别与应对?

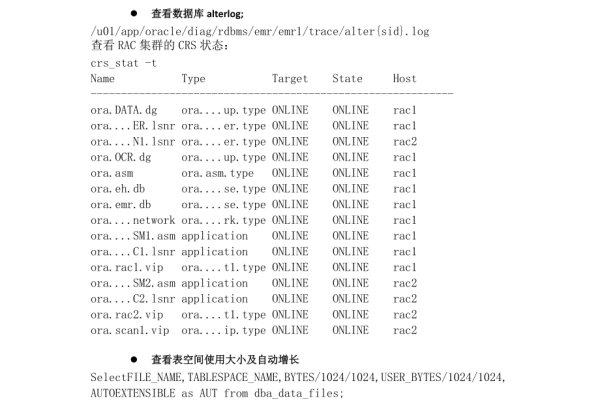

技术检测手段

- 网络诊断工具

使用Ping命令、Traceroute检测延迟与路由路径;通过WebPageTest、GTmetrix分析服务器响应时间。 - 数据对比验证

在不同网络环境(如切换WiFi/4G)或设备登录同一服务,观察内容差异,若结果不一致,可能遭遇定向干扰。 - HTTPS证书检查

浏览器地址栏提示“连接不安全”或证书信息异常时,需警惕中间人攻击。

主动防护策略

- 启用梯子与代理

突破地域限制,隐藏真实IP,但需选择可信服务商(如Nord梯子、Express梯子)避免二次风险。 - 数据加密与备份

使用端到端加密工具(如Veracrypt)存储重要文件;定期备份网站内容至独立服务器。 - 投诉与法律维权

依据《网络安全法》第22条与《个人信息保护法》第50条,向网信办或12315平台举报侵权行为。

企业服务器的合规建议

服务提供方若需调整服务器策略,应遵循以下原则:

- 透明化告知

在用户协议中明确服务规则,如“高峰时段可能限速”,避免单方面违约。 - 最小化干预

采用AI负载均衡替代硬性限流,优先保障核心功能可用性。 - 安全审计

定期扫描Web破绽(OWASP Top 10)、更新防火墙规则,杜绝未授权操作。

服务器作为数字世界的“地基”,其运作机制直接影响网络生态健康,用户需提升技术认知,善用工具维护自身权益;企业则应恪守技术伦理,以E-A-T原则(专业性、权威性、可信度)构建可持续的服务体系,唯有双向合规,方能实现真正的数据安全与体验优化。

引用说明:本文技术观点参考国家互联网应急中心(CNCERT)《2024网络安全威胁分析》、Google搜索质量评估指南E-A-T标准,数据来源包括Statista全球服务器市场报告及公开安全案例库。