存储器的内 外碎片怎样解决

- 行业动态

- 2025-04-13

- 4

在计算机系统中,内存碎片是影响存储效率的常见问题,分为内碎片和外碎片两种类型,它们的产生机制不同,解决方法也各有差异,本文将从技术原理和实际应用角度,详细解析如何解决这两种碎片问题。

什么是内碎片和外碎片?

内碎片(Internal Fragmentation)

指已分配给进程的内存块中未被使用的部分,系统为某个进程分配了固定大小的内存块(如128KB),但进程实际仅使用了70KB,剩余的58KB就成为内碎片。

常见场景:固定分区分配、静态内存分配、预分配策略。外碎片(External Fragmentation)

指内存中散布的多个小块空闲内存,这些碎片总和可能足够大,但单独无法满足大进程的需求。

常见场景:动态内存分配(如首次适应算法、循环首次适应算法)。

内碎片的解决方法

动态分区分配

根据进程实际需求分配内存,而非固定大小,进程申请70KB内存时,系统直接分配70KB而非固定块,从而减少浪费。

局限性:频繁分配与释放可能导致外碎片。

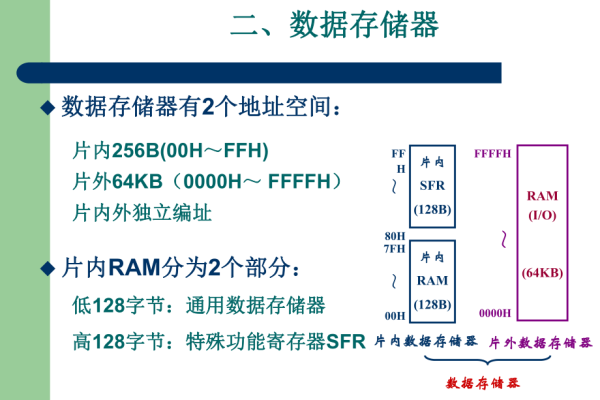

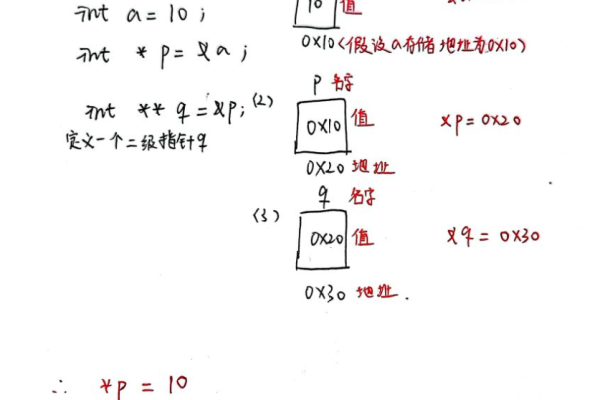

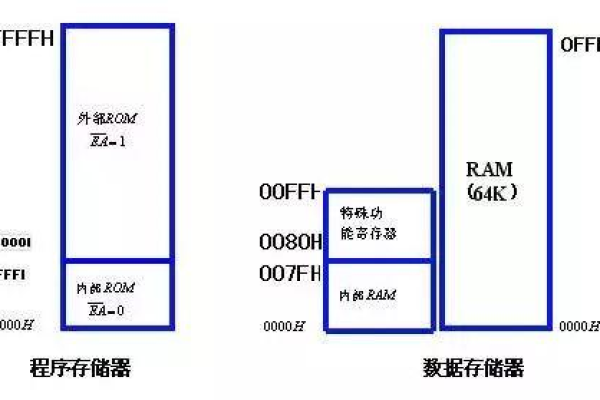

分页机制(Paging)

将物理内存划分为固定大小的页框(如4KB),进程的地址空间也划分为相同大小的页,通过页表映射,进程按需分配页框,减少固定块分配的浪费。

优势:通过页对齐降低内碎片,且便于内存管理。

应用实例:现代操作系统的虚拟内存管理。

内存对齐优化

调整内存分配时的对齐策略,根据数据类型(如4字节对齐)合理规划内存分配单元,避免因对齐要求而产生冗余空间。

外碎片的解决方法

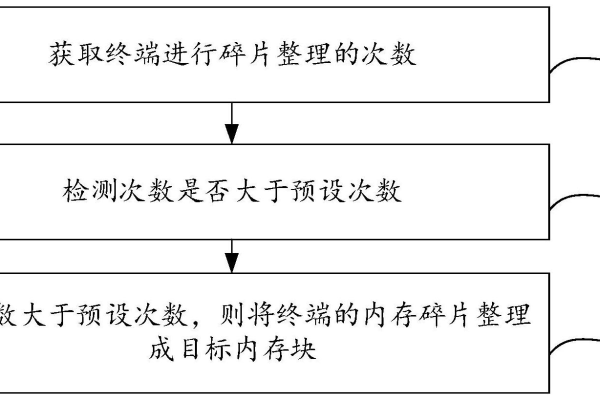

内存压缩(Memory Compaction)

将已分配的内存块“移动”到物理内存的一端,合并零散的空闲区域,形成连续大块内存。

代价:压缩过程需要暂停进程运行,可能影响实时性系统。

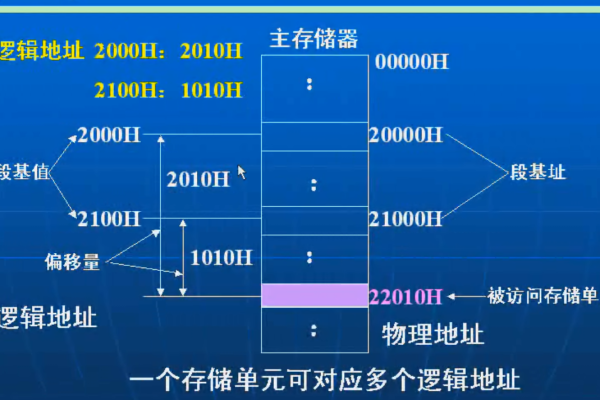

分段机制(Segmentation)

按逻辑单位(如代码段、数据段)分配内存,每个段独立管理,进程的地址空间由多个段组成,通过段表动态映射,减少外部碎片的产生。

优势:更符合程序逻辑,灵活性强。

伙伴系统(Buddy System)

将内存划分为2的幂次大小的块(如1KB、2KB、4KB等),当分配内存时,若找不到合适的块,则将大块一分为二(称为“伙伴”);释放时,若相邻块为空闲,则合并为更大的块。

优势:合并效率高,适合管理物理内存。

应用实例:Linux内核的内存管理。

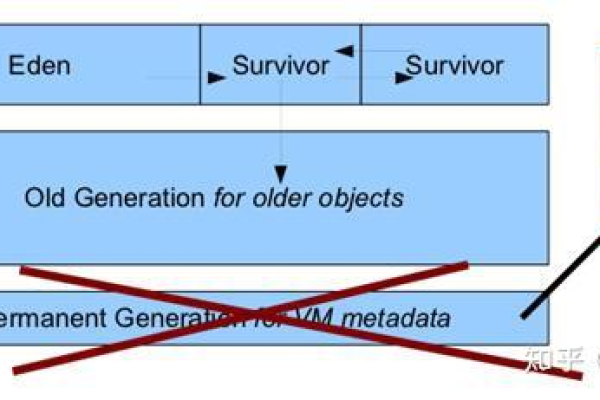

虚拟内存技术

通过页表映射将物理内存与磁盘空间结合,进程的虚拟地址空间可以远大于物理内存,当物理内存不足时,将不常用的页换出到磁盘,减少外碎片对物理内存的影响。

关键技术:页面置换算法(如LRU、FIFO)。

综合解决方案

现代操作系统通常采用多级分页与分段结合的策略,配合虚拟内存和动态分配算法(如Slab分配器、伙伴系统),同时应对内、外碎片问题。

- Linux系统:采用伙伴系统管理物理页框,Slab分配器管理内核对象缓存。

- Windows系统:使用虚拟地址空间映射和动态内存池,结合内存压缩技术优化碎片。

- 内碎片的解决核心是按需分配和对齐优化,减少固定块分配带来的浪费。

- 外碎片的解决依赖于内存合并机制(如压缩、伙伴系统)和地址空间抽象(如虚拟内存)。

- 实际系统中,需结合硬件特性与软件算法,在内存利用率和管理开销之间平衡。

参考资料

- 《操作系统概念》(Abraham Silberschatz 等)

- Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual

- Linux Kernel Documentation: Memory Management

- Microsoft Docs: Windows Memory Management