服务器备份制度

- 行业动态

- 2025-04-12

- 2

在数字化时代,数据已成为企业的核心资产。服务器备份制度不仅是技术层面的基础保障,更是企业应对突发风险、履行社会责任的关键环节,通过科学的备份机制,可最大限度避免数据丢失引发的业务中断、法律纠纷及声誉损失,以下从技术实践、管理规范与合规要求三个维度,详细解析一套完整的服务器备份制度框架。

为何必须建立服务器备份制度?

风险防御

硬件故障、人为误操作、网络攻击(如勒索干扰)均可能导致数据永久性丢失,据《IDC全球数据保护指数》报告,80%的企业曾因数据丢失造成单次超100万美元损失,定期备份可将恢复时间(RTR)缩短至小时级,显著降低业务影响。法规合规

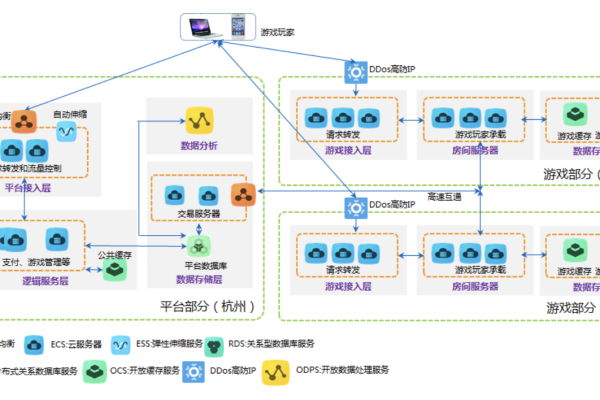

《网络安全法》《数据安全法》明确要求企业履行数据安全保障义务,未建立备份制度可能面临行政处罚,特定行业(如金融、医疗)还需遵循《等保2.0》《GDPR》等专项法规。商业连续性

灾难恢复能力直接影响客户信任,某电商平台因服务器宕机导致2小时数据丢失,造成订单纠纷率上升37%,完备的备份方案可将恢复点目标(RPO)控制在分钟级。

标准化备份策略设计

(1)备份类型选择

| 备份类型 | 适用场景 | 优缺点 |

|---|---|---|

| 全量备份 | 初始备份或低频关键数据 | 恢复速度快,但存储成本高 |

| 增量备份 | 日常高频更新数据 | 节省空间,恢复需依赖全量备份链 |

| 差异备份 | 中等更新频率数据 | 平衡存储效率与恢复复杂度 |

(2)备份周期规划

- 核心系统:执行每日增量备份+每周全量备份,保留周期≥90天

- 非核心系统:采用每周差异备份+每月全量备份,保留周期≥30天

- 敏感数据(如用户隐私):启用实时同步+异地加密存储

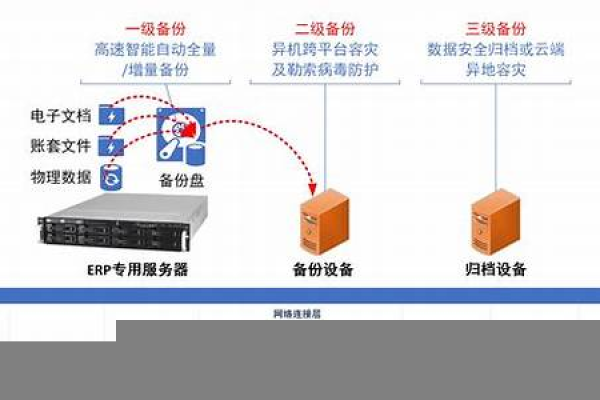

(3)存储介质与位置

- 本地存储:采用RAID 10阵列或NAS设备,用于快速恢复

- 异地容灾:选择跨地域云存储(如AWS S3、阿里云OSS)或物理磁带库

- 3-2-1原则:至少保留3份副本、2种存储介质、1份异地备份

备份执行与管理关键点

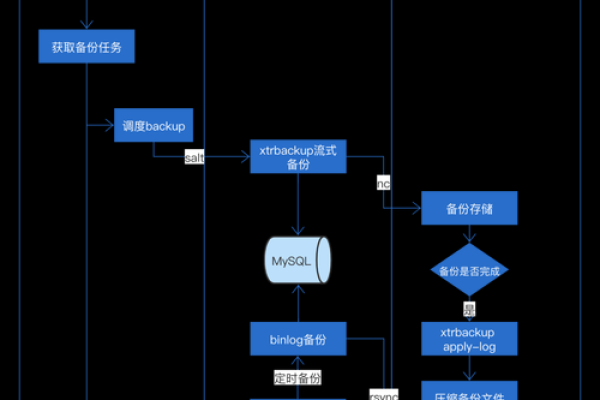

自动化流程

使用Bacula、Veeam等工具实现定时任务编排,避免人工遗漏,日志需记录备份时间、文件校验值、操作人员信息。

完整性验证

- 每周执行恢复演练:抽取5%-10%备份数据测试可读性

- 哈希值比对:通过SHA-256校验确保文件未遭改动

权限管控

遵循最小权限原则:- 运维人员:仅允许启动备份任务

- 审计角色:独立账户审查日志,无修改权限

- 密钥管理:采用HSM硬件加密模块隔离访问

合规性要求与文档留存

制度文本

明确备份范围、责任人、异常处理流程,参照ISO 27001标准编写,经法务部门审核后向全员公示。审计记录

保留备份日志、恢复测试报告、第三方审计结果(如云服务商的SOC2认证),留存期限≥3年。

更新机制

每季度评估备份策略有效性,当发生以下情况时需立即调整:- 业务系统架构升级

- 数据量增长超过30%

- 新颁布数据安全法规

常见误区与应对建议

误区1:“全量备份频率越高越好”

→ 优化方案:结合业务负载周期(如避开交易高峰),使用CDP(持续数据保护)技术减少IO压力。误区2:“云服务商承诺SLA,无需自建备份”

→ 应对措施:根据“责任共担模型”,用户仍需自行验证云上数据可恢复性,避免供应商锁定风险。误区3:“备份完成即代表制度合规”

→ 纠正方案:需同步完善《灾难恢复预案》,每年开展全流程应急演练并留存影像记录。

引用说明

本文参考以下权威资料:

- 国家标准GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》

- NIST SP 800-184《网络空间安全事件恢复指南》

- 《中国互联网协会数据备份与恢复白皮书(2024版)》

通过系统化备份制度的建立与执行,企业可构建稳固的数据安全防线,为可持续经营提供底层支撑。