从服务器案看通知

- 行业动态

- 2025-04-12

- 2

服务器案引发对网络服务提供者通知义务的关注,该案显示平台需依法建立有效侵权通知机制,平衡权利人救济与用户权益保护,司法机关通过个案明确”合格通知”标准,既防范反面投诉又规范平台审查责任,对数字经济时代知识产权保护具有典型意义。

法律逻辑与网络治理

近年来,多起涉及服务器托管方、网络服务提供者的法律案件引发关注,在这些案件中,“通知-删除规则”作为核心法律义务被反复提及,本文通过典型案例与法律框架,解析通知义务的实践逻辑、法律边界及其对互联网生态的影响。

典型案例回顾:通知义务的触发与争议

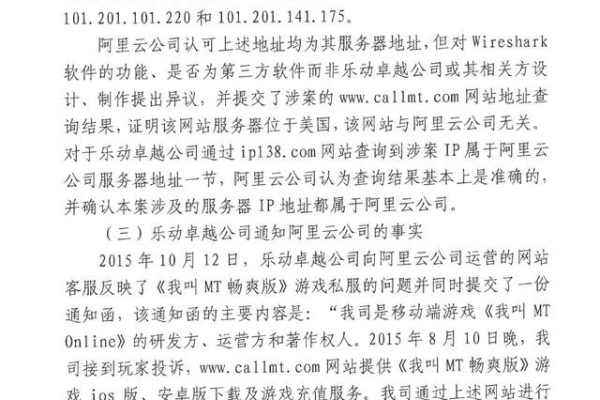

2021年某网络侵权案中,用户通过某平台发布侵权内容,权利人向服务器托管方发出删除通知,但托管方未及时处理,法院最终判决托管方承担连带责任。

核心争议点在于:

- 服务器托管方是否属于“网络服务提供者”? 是否满足“合格通知”的法律标准?

- 托管方是否尽到“合理注意义务”?

该案援引《民法典》第1195条及《信息网络传播权保护条例》,明确“技术中立不豁免责任”——若服务提供者明知或应知侵权未采取必要措施,需担责。

法律框架下的通知义务:从“形式合规”到“实质审查”

中国现行法律对通知义务的界定包含两大核心原则:

避风港原则(Safe Harbor)

网络服务提供者收到权利人合格通知后,需“立即删除或断开链接”,否则可能丧失责任豁免权,但若通知不符合法定要求(如未提供侵权初步证据),服务商可暂不处理。红旗原则(Red Flag Rule)

若侵权事实明显如“红旗飘扬”,服务商即使未收到通知,也应主动采取措施,某服务器托管方明知用户长期上传复刻影视资源却放任,可能被认定未尽义务。

关键法律条文:

- 《网络安全法》第47条:网络运营者发现违法信息需立即停止传输、消除、防止扩散。

- 《民法典》第1195-1197条:细化通知程序、反通知规则及责任认定。

通知义务的实践难点与应对建议

“合格通知”的认定标准

权利人需提供:

- 身份证明

- 权属证明 的具体定位(如URL)

- 构成侵权的初步证据

企业应对:

- 建立标准化通知接收流程,设置专人审核;

- 对模糊通知要求补正,避免因程序瑕疵担责。

“合理措施”的边界问题

服务商需在“保护用户权益”与“防止侵权扩大”间平衡。

- 删除特定侵权内容而非整体关停服务;

- 对反复侵权用户采取制裁等限制措施。

行业启示:构建合规管理体系的必要性

- 技术手段过滤系统,识别明显违法信息(如暴恐、擦边内容)。

- 制度设计:

- 制定《用户协议》明确禁止行为;

- 定期培训员工,提升法律风险意识。

- 协作机制:与监管部门、行业协会联动,共享“黑名单”与处置经验。

通知义务与网络治理的平衡之道

通知义务的本质是风险分配机制:既要求权利人积极维权,也敦促服务商履行社会责任,在技术迭代与法律完善的双重驱动下,唯有通过“合规前置”与“动态响应”,才能实现用户权益、商业利益与公共秩序的共赢。

引用说明

- 《中华人民共和国民法典》(2021年)

- 《信息网络传播权保护条例》(2013年修订)

- 最高人民法院《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》(2020年)

- 司法裁判文书网:某服务器托管方侵权责任纠纷案(2021)