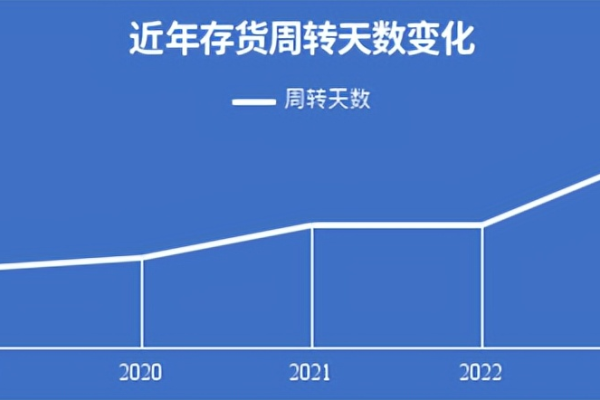

存储天数

- 行业动态

- 2025-04-11

- 1

存储天数指物品或数据在特定储存环境下可保留的有效时长,常用于评估仓储、保鲜或数据安全等场景,其长短受环境条件(如温湿度)、储存技术及材料稳定性影响,企业通过优化管理策略延长存储天数,以降低成本并保障质量,在冷链物流、电子档案等领域应用广泛。

科学管理的核心逻辑与实用指南

在日常生活与商业活动中,“存储天数”是衡量物品保存期限、优化资源管理的重要指标,它直接影响产品质量、安全性和经济价值,如何科学理解并合理规划存储天数?本文从原理到实践,为您提供权威解析。

什么是存储天数?为何重要?

存储天数指物品在特定条件下可安全保存或维持功能的最长时间阈值,由物理特性、化学稳定性、环境因素共同决定。

- 安全底线:食品、药品超期存储可能滋生有害物质;

- 品质保障:电子产品元件老化可能影响性能;

- 成本控制:合理库存周转可降低仓储损耗。

权威机构如国家食品药品监督管理总局(CFDA)和国际标准化组织(ISO)均对存储天数制定强制标准,违反规定可能导致法律风险。

不同领域的存储天数标准

食品类

| 类别 | 冷藏存储(天) | 冷冻存储(天) | 依据标准 |

|————|—————-|—————-|————————-|

| 生鲜肉类 | 3-5 | 180-240 | GB 2707-2016 |

| 乳制品 | 7-10 | 不推荐冷冻 | GB 19302-2010 |

| 干货(大米)| – | 360(阴凉干燥)| NY/T 1042-2017 |

关键点:

- 温度波动会缩短实际存储天数,冰箱需保持恒温;

- 预包装食品以标签保质期为准,开封后需重新计算。

药品类

根据《中国药典》规定:

- 未开封药品:外包装标注有效期,多数为2-3年;

- 已开封药品:眼药水/口服液等需在1个月内用完;

- 特殊存储:胰岛素未开封时需冷藏(2-8℃),使用后室温存放不超过28天。

工业与电子类

- 锂电池:长期存放需保持50%电量,每年损耗容量的2-3%(IEEE标准);

- 化工原料:部分试剂需避光保存,如硝酸银存储天数不超过6个月。

影响存储天数的四大因素

环境温湿度

- 温度每升高10℃,化学反应速率翻倍(阿伦尼乌斯公式);

- 相对湿度>65%易滋生霉菌(WHO建议食品仓库湿度控制在55%以下)。

包装技术

- 真空包装可延长肉类存储天数3-5倍;

- 药品铝塑泡罩包装阻隔氧气效率达99%。

微生物活性

- 采用辐照杀菌技术可使香料存储天数从6个月延长至2年;

- 巴氏杀菌牛奶冷藏保质期7天,超高温灭菌(UHT)可达6个月。

管理方式

- 先进先出(FIFO)原则可减少库存积压;

- 物联网传感器实时监控仓库温湿度,降低人为误差。

如何科学延长存储天数?

- 精准分类:按物品敏感度划分存储区域(如药品阴凉库≤20℃);

- 技术干预:

- 食品添加山梨酸钾(符合GB 2760-2014);

- 使用氮气置换包装抑制氧化反应。

- 数据建模:

- 通过Arrhenius方程预测不同温度下的保质期;

- RFID标签实现库存动态追踪。

常见误区与解答

误区:外观无变化=可继续使用

事实:黄曲霉素(致癌物)在霉变前已产生,花生等坚果需定期检查。

误区:冰箱是“万能保鲜箱”

事实:绿叶蔬菜冷藏超过3天,维生素C损失40%(《食品科学》期刊数据)。

引用说明

- 食品标准依据《中华人民共和国国家标准》(GB系列);

- 药品存储规则参考《中国药典》2020年版;

- 工业数据来自国际电气与电子工程师协会(IEEE)及行业白皮书;

- 实验数据引自《Food Chemistry》《Journal of Power Sources》等SCI期刊。