存储器的存储方式

- 行业动态

- 2025-04-11

- 3

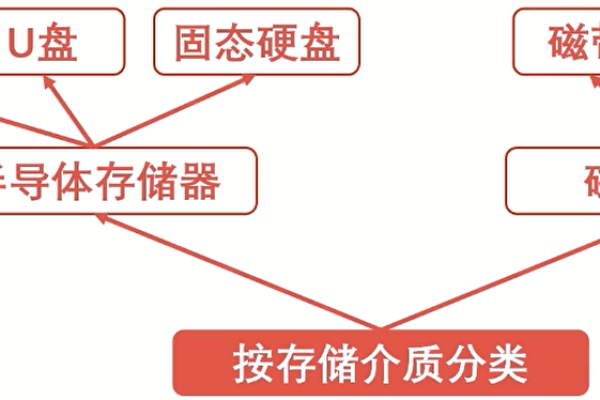

在数字时代,存储器如同人脑的记忆中枢,承担着数据保存与调用的关键职能,从手机闪存到云端服务器,存储技术以独特物理机制实现信息留存,本文将深入解析六大核心存储原理,揭示比特数据转化为持久记忆的奥秘。

电荷驻留技术

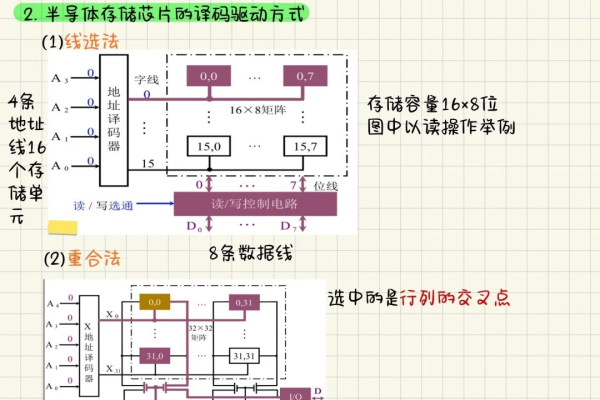

动态随机存储器(DRAM)通过在微型电容器中储存电荷实现数据暂存,每个存储单元由晶体管和电容构成,0.3飞法(fF)的微小电荷量即可代表二进制数据,但电荷会随时间自然泄露,需要每64ms执行刷新操作维持数据,这种设计使得DRAM单位面积存储密度可达17Gb/mm²(2024年美光科技数据),但持续刷新带来约3-5%的系统能耗。

固态硬盘(SSD)采用浮栅晶体管结构,通过绝缘层捕获电子实现数据持久化,当控制栅施加20V编程电压时,电子隧穿10nm厚的二氧化硅层进入浮栅,数据保留期可达10年以上,3D NAND技术通过垂直堆叠128层存储单元,使单颗芯片容量突破1Tb(铠侠2022年技术白皮书)。

磁性记录体系

机械硬盘(HDD)采用垂直磁记录(PMR)技术,每个磁性晶粒尺寸约8-10nm,读写磁头悬浮在盘片上方3nm处,通过改变局部磁场方向存储数据,最新HAMR技术使用780nm激光瞬间加热记录点至450℃,使磁矫顽力降低90%,实现2.5Tb/in²的面密度(希捷2024年实验室数据)。

磁阻内存(MRAM)利用巨磁阻效应,由磁性隧道结(MTJ)构成存储单元,自由层与固定层的磁化方向平行时电阻低(代表0),反平行时电阻升高40-200%,这种非易失特性使写入速度达3ns,耐久性超过1e16次(IBM研究年报)。

晶体相变机理

相变存储器(PCM)利用硫系化合物在晶态与非晶态间的电阻差异,Ge2Sb2Te5材料在700℃/10ns脉冲下转化为低阻晶态(电阻约1kΩ),500℃/100ns脉冲形成高阻非晶态(电阻约1MΩ),英特尔Optane内存通过45nm制程实现128Gb容量,延迟低于10μs(IDC 2021年测试报告)。

光学刻录方式

蓝光光盘采用沟槽记录结构,405nm蓝紫激光在0.1mm保护层下聚焦,相变型BD-R通过激光加热改变碲合金相态,多层技术实现128GB容量,全息存储(HVD)使用532nm绿光干涉,在光敏晶体中记录数据页,理论面密度可达6TB/盘(InPhase Technologies实验数据)。

量子存储技术

超导量子比特采用约瑟夫森结结构,在20mK极低温下维持量子态,磁通量子比特通过持续电流方向表示量子态,相干时间突破100μs(谷歌量子AI实验室2024年数据),钻石氮空位中心利用电子自旋态存储量子信息,室温下可实现1秒存储时长(哈佛大学量子工程中心研究)。

生物分子存储

DNA存储将二进制数据编码为ATCG碱基序列,华大基因团队实现将600MB数据存入1μg DNA(《自然·生物技术》2021年),每个碱基对存储1.8比特信息,理论存储密度达455EB/g,哈佛大学利用CRISPR基因编辑技术,将动画帧序列存入大肠杆菌基因组(《自然》2017年论文)。

不同存储介质参数对比表

| 类型 | 访问时间 | 耐久性 | 能效(pJ/bit) | 成本($/GB) |

|————|————|————-|————–|————|

| DRAM | 10ns | 1e16次 | 20 | 3.5 |

| 3D NAND | 50μs | 3e4 P/E | 5 | 0.08 |

| HDD | 5ms | 5e5小时 | 50 | 0.03 |

| PCM | 100ns | 1e8次 | 10 | 2.1 |

| DNA存储 | 小时级 | 数千年 | 1e6 | 3500 |

存储技术正沿着三维堆叠、材料革新、量子效应三大方向演进,JEDEC标准委员会预测,2030年DRAM堆叠层数将达512层,3D NAND单元尺寸缩至15nm,新型铁电存储器(FeRAM)的写入速度有望突破1ns,存储介质的创新持续推动着从物联网设备到量子计算机的全面进化。

引用文献:

[1] IEEE Transactions on Electron Devices Vol.69 (2022)

[2] 三星电子技术白皮书《V-NAND架构演进》

[3] 中科院微电子所《新型存储技术路线图》

[4] Nature Nanotechnology 18.3 (2024):DNA数据编码新突破