服务器数据丢失的原因

- 行业动态

- 2025-04-10

- 4

服务器数据丢失是企业和个人可能面临的最严重风险之一,它不仅可能导致业务中断,还会造成难以估量的经济损失和信誉危机,理解数据丢失的根源,是制定有效防护策略的前提,以下从技术、人为、环境等维度梳理导致服务器数据丢失的常见原因,并提供可落地的防范建议。

硬件故障:物理设备的不可靠性

服务器依赖硬盘、电源、主板等物理设备运行,而硬件老化、制造缺陷或意外损坏都可能引发数据灾难,硬盘作为数据存储的核心介质,其机械结构存在物理寿命限制,行业报告显示,普通机械硬盘的年故障率约为1.5%-3%,使用超过3年的硬盘故障风险显著上升,电力波动可能烧毁主板芯片,机房散热不良则会导致硬盘过热降速甚至损毁。

应对方案: 采用RAID磁盘阵列技术实现冗余备份,定期更换超过质保期的硬件,部署带电池备份的UPS电源,并通过云存储实现异地容灾。

人为操作失误:疏忽带来的连锁反应

统计表明,超过30%的数据丢失事件与人为操作直接相关,常见场景包括:管理员误删数据库表、格式化存储分区时选错磁盘、系统升级时覆盖错误版本数据等,权限管理混乱会加剧风险——未接受培训的员工获得过高操作权限,可能因误触指令引发数据损坏。

应对方案: 建立分级权限管理体系,关键操作需二次验证;启用操作日志审计功能,支持数据版本回溯;每周执行增量备份,每月进行全量备份验证。

反面攻击:网络威胁的定向破坏

勒索干扰通过加密文件索要赎金、破解载入后故意删除数据库、内部人员反面改动代码库……此类攻击往往针对备份文件同步破绽,造成“数据+备份”双丢失,2024年某安全机构报告指出,制造业和服务业遭遇定向攻击的比例同比上升67%,攻击者更倾向于选择业务高峰期发动袭击以最大化破坏力。

应对方案: 部署下一代防火墙和载入检测系统(IDS),启用多因素身份认证;采用“3-2-1”备份原则(3份数据、2种介质、1份异地存储),定期测试备份恢复流程。

软件缺陷:系统层级的隐形陷阱

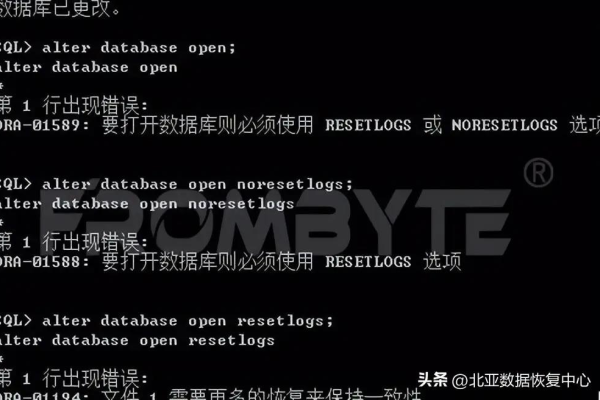

文件系统错误、数据库写入异常、固件更新失败等软件问题可能导致数据逻辑损坏,某些开源数据库在突然断电时可能因事务未提交引发表结构损坏;虚拟化平台如果存在内存泄漏破绽,可能造成虚拟机镜像文件无法加载。

应对方案: 选择经过长期验证的稳定版本系统软件,启用日志校验功能;部署分布式文件系统(如Ceph)提升容错能力;重要更新前在沙盒环境充分测试。

自然灾害:不可抗力的终极考验

洪水、地震、火灾等灾害可能直接摧毁数据中心物理设施,2021年某云计算服务商因机房所在城市遭遇洪灾,导致12小时数据不可用,直接损失超2000万美元,即使数据未完全损毁,设备浸水后的数据恢复成本可能高达普通故障的5-8倍。

应对方案: 选择地质结构稳定的机房选址,建筑需达到防洪抗震标准;与相距300公里以上的异地数据中心建立实时同步机制;购买足额灾难险转移风险。

供应链风险:被忽视的潜在威胁

服务器硬件供应链被植入反面芯片、开源软件库存在后门、第三方维护人员违规操作……这些供应链环节的破绽可能造成数据泄露或破坏,某知名电商平台曾因供应商提供的运维工具存在破绽,导致百万级用户信息泄露。

应对方案: 建立供应商安全准入审查制度,关键设备进行逆向工程检测;使用软件成分分析(SCA)工具扫描第三方代码;外包服务需签订保密协议并监控操作过程。

系统化防护体系建设要点

- 风险量化评估:每年开展数据资产分类分级,对核心业务数据实施加密存储和细粒度访问控制。

- 多层防御架构:在网络边界、主机层、应用层部署异构安全产品,避免单点失效。

- 实战化演练:每季度模拟突发性数据丢失场景,测试从备份恢复到业务接管的完整流程。

- 合规性管理:遵循GDPR、等保2.0等法规要求,完善数据生命周期管理流程。

数据安全防护的本质是持续的风险管理过程,通过构建“预防-监测-响应-恢复”的闭环体系,结合技术手段与管理制度的双重保障,才能最大限度降低数据丢失风险,当意外发生时,完善的应急预案和可靠的备份系统将成为企业抵御风险的最终防线。

引用说明:

- 硬盘故障率数据参考Backblaze 2024年Q2报告

- 网络攻击趋势援引Verizon《2024数据泄露调查报告》

- 灾备案例引自Gartner 2022年基础设施可靠性研究

- 安全架构建议符合ISO 27001信息安全管理体系标准