服务器常见配置以及负载均衡

- 行业动态

- 2025-02-06

- 2

服务器常见配置

1、硬件配置:

处理器(CPU):选择高性能、多核心的处理器,如英特尔Xeon或AMD EPYC系列,以满足高并发请求和复杂计算任务的需求。

内存(RAM):根据服务器用途确定容量,一般建议至少8GB以上,对于需要处理大量数据或运行多个应用程序的服务器,可能需要16GB或更高。

存储(硬盘):可选用SATA、SAS或SSD硬盘,SSD具有更快的读写速度,适合作为系统盘和存储频繁访问的数据;而大容量的机械硬盘则适合存储大量数据。

网络适配器:选择支持高带宽的网络适配器,如千兆以太网(Gigabit Ethernet)或更高速度的接口,以确保数据传输的快速和稳定。

电源供应器:为了确保服务器在断电情况下仍能正常运行,通常需要配备冗余电源供应器(如双电源模式)。

散热系统:由于服务器长时间高负载运行会产生大量热量,因此需要配备高效的散热系统,如风扇、散热器或冷却液等。

2、操作系统配置:

Windows Server:适用于需要运行Windows应用程序的环境,用户界面友好,易于管理和维护。

Linux:如Ubuntu、CentOS、Debian等,开源且稳定,适合开发和托管环境。

3、网络配置:

IP地址配置:根据网络环境配置静态IP地址或通过DHCP自动获取IP地址。

DNS配置:设置DNS服务器地址,确保域名能够正确解析为IP地址。

4、安全配置:

用户管理:创建不同权限的用户账户,避免使用默认账户(如root),并合理分配权限。

SSH配置:更改SSH默认端口,禁用密码登录,采用公钥认证方式增强安全性。

安装安全软件:安装防干扰软件和载入检测系统,监控和防范潜在的安全威胁。

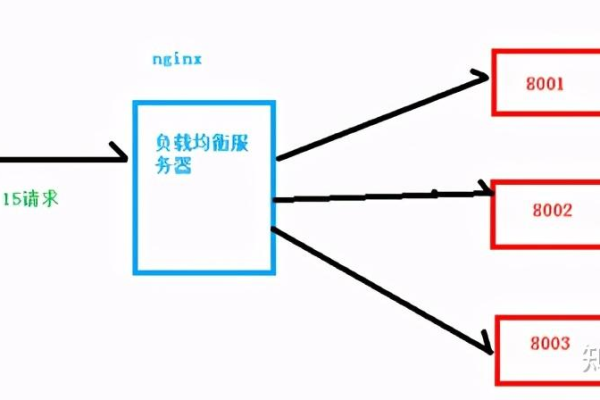

负载均衡

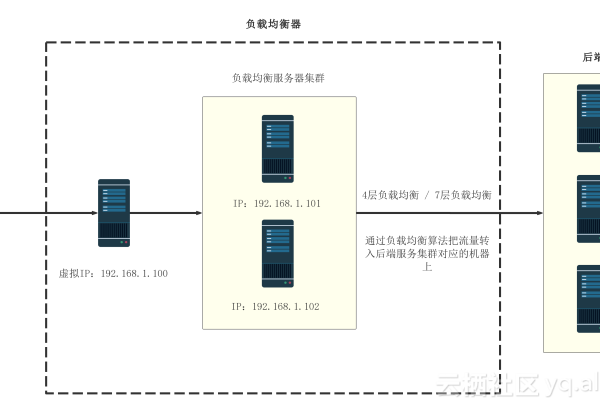

1、定义:负载均衡是一种将工作负载(如网络流量、数据请求、计算任务等)分配到多个计算资源(如服务器、服务器集群、虚拟机等)上的技术,其目的是优化性能、提高可靠性以及增加可扩展性。

2、分类:

硬件负载均衡器:专为负载均衡任务设计,利用专用硬件组件(如ASICs或FPGAs)来高效分发流量,它们通常价格昂贵,但性能和吞吐量很高,且内置了多种负载均衡策略、网络安全、监控和管理功能,硬件负载均衡器的配置和维护需要专业知识,且可扩展性受限。

软件负载均衡器:运行在通用服务器或虚拟机上,使用软件算法将流量分发到多个服务器或资源,软件负载均衡解决方案经济实惠、适应性强、易于扩展(可通过增加资源或升级实现),并且可以在各种平台和环境中灵活部署,但在高负载下性能可能较差,且可能影响主机系统资源,需要维护软件更新。

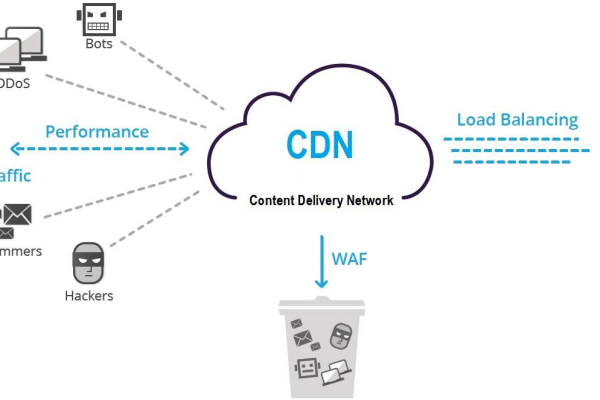

云部署:基于云计算技术,将负载均衡功能放在云服务商的服务器上运行,这种方式可以根据实际需求动态调整资源,提高灵活性和可扩展性。

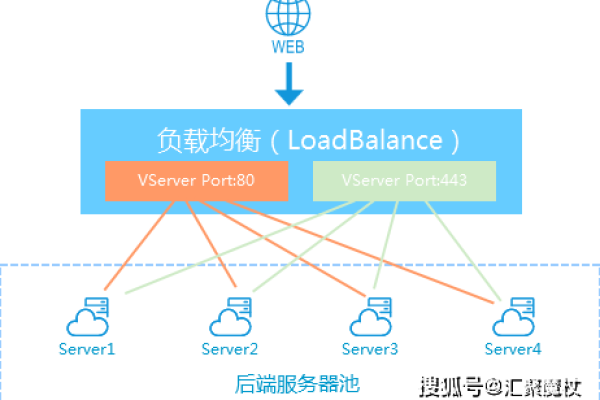

3、部署方式:

路由模式:服务器的网关必须设置成负载均衡机的LAN口地址,且与WAN口分属不同的逻辑网络。

桥接模式:负载均衡器的WAN口和LAN口分别连接到上行设备和下行服务器,所有服务器与负载均衡器均在同一逻辑网络中。

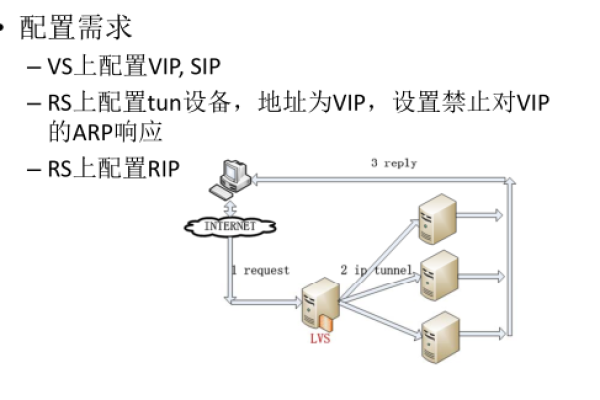

服务直接返回模式:负载均衡器的LAN口不使用,WAN口与服务器在同一个网络中,客户端的响应流量不经过负载均衡器。

4、算法实现:

轮询法(Round Robin):将请求按顺序轮流分配到后端服务器上。

随机法(Random):随机选择一台服务器来处理请求。

最少连接数法(Least Connections):将请求分配给当前连接数最小的服务器。

加权轮询(Weighted Round Robin):根据服务器的权重值分配请求,权重越高的服务器分配到的请求越多。

加权最小连接数法(Weighted Least Connections):在最少连接数法的基础上考虑服务器的权重。

源地址散列(Source IP Hash):根据请求的源IP地址进行散列计算,然后将请求分发到相应的服务器上。

最短响应时间法(Least Response Time):将请求分配给响应时间最短的服务器。

服务器常见配置涉及硬件、操作系统、网络及安全等多个方面,需根据具体需求进行选择和优化,而负载均衡则通过多种技术和算法,实现工作负载在多个计算资源上的合理分配,以提高系统的整体性能和可靠性。